版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

岩溶生态环境问题

简介:

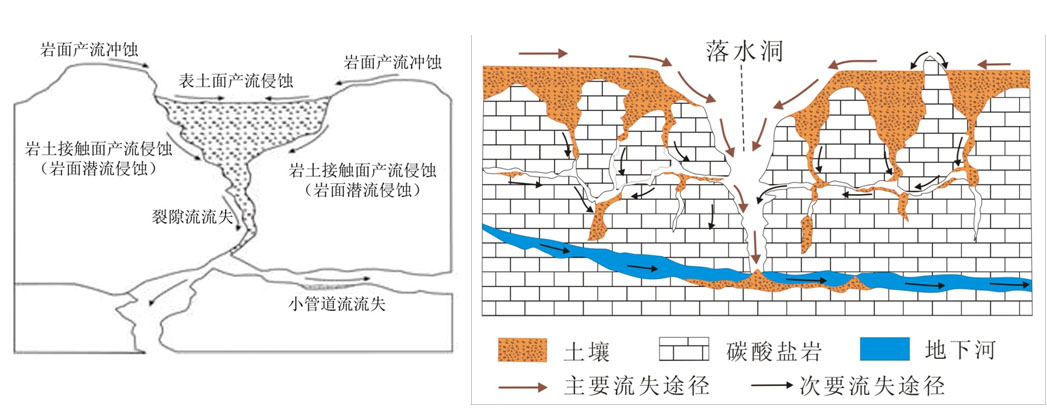

岩溶地区由于特殊的水土结构,水土流失除地表流失外,还有沿地下岩溶裂隙或管道的特殊流失途径,被称为“水土漏失”。在一些地下岩溶形态极为发育的地区,“地下漏失”甚至称为水土流失的主要或“唯一”途径。岩溶地区水土流失的结果导致土壤空间分布的不连续性,土壤薄而贫瘠,并呈“峰窝”状分布于石山之间。

1. 水土漏失

岩溶地区由于特殊的水土结构,水土流失除地表流失外,还有沿地下岩溶裂隙或管道的特殊流失途径,被称为“水土漏失”。在一些地下岩溶形态极为发育的地区,“地下漏失”甚至称为水土流失的主要或“唯一”途径。岩溶地区水土流失的结果导致土壤空间分布的不连续性,土壤薄而贫瘠,并呈“峰窝”状分布于石山之间。

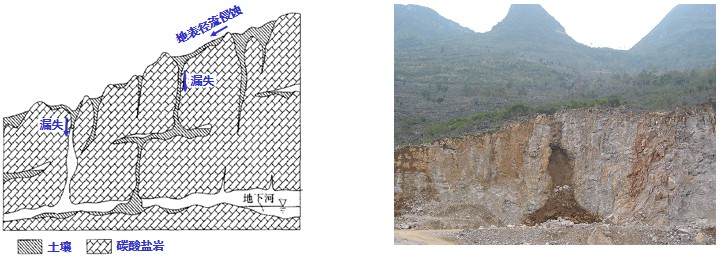

岩溶地区地下空间发育,土壤地下漏失严重(唐益群等,2010)

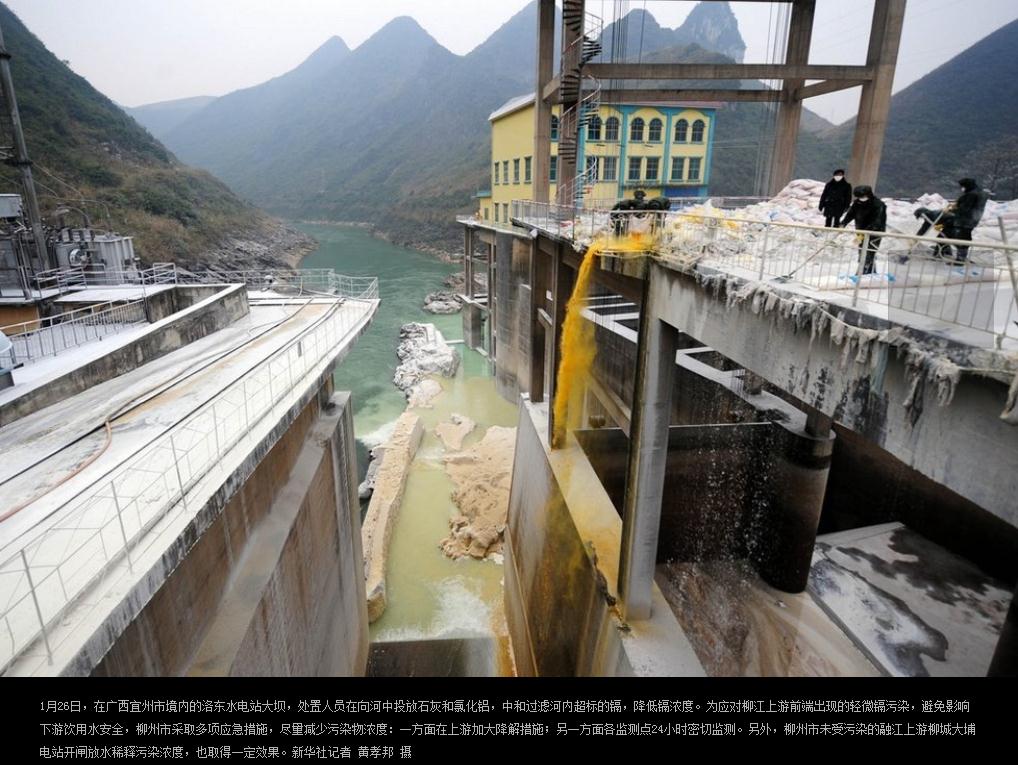

2. 岩溶地下水污染

西南岩溶区水环境问题呈现污染源多样化,主要来自城市经济活动、工矿开采及“三废”排放、农业生产面源污染和、农村生活垃圾污染4个方面。污染由点向面发展,有机污染与无机污染并存等特点,岩溶区3066条地下河面临城市生活、工业以及农业多重污染的挑战,正受到变为排污下水道的实际威胁。

天峨六排地下河出口正受到城市经济活动和生活垃圾的污染

大面积农田与农药、化肥的使用,使有机污染物直接流、渗入当地地下水系统

生活垃圾处理厂,降雨后污水直接汇流和渗入当地地下水中

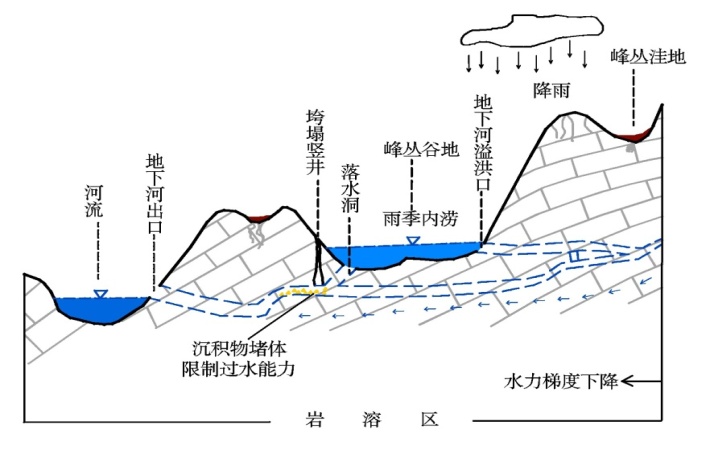

3. 洼地内涝

洼地是岩溶地区常见的地貌形态,也是地表水集中汇集,并向地下水转换的重要通道。由于洼地底部岩溶水下渗通道狭窄,或在植被遭受破坏后的石漠化环境下暴雨引发洪水,并携带大量泥沙堵塞管道(落水洞)造成洼地汇水区内短时汇集的洪水不能有效排泄,在洼地低洼处积水形成内涝。

广西马山古寨乡拉段谷地2005年6月洪涝,受淹面积600多亩,全村100多户民房被洪水淹没

岩溶内涝成因

4. 岩溶地质灾害

岩溶地质灾害是指发生在岩溶区、与岩溶作用密切相关的地质灾害,常见的灾害有岩溶塌陷、危岩崩塌等。

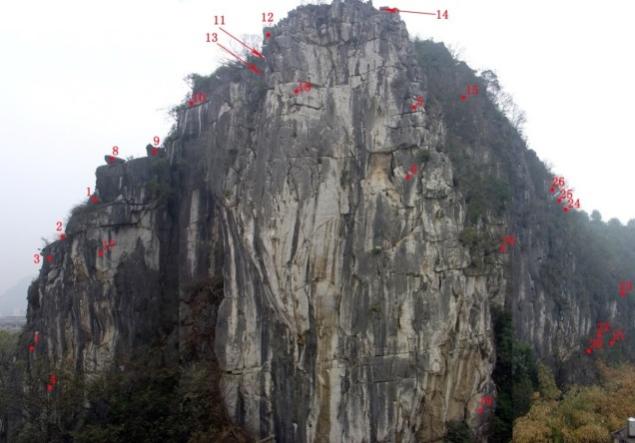

(1)危岩是具有一定位能(一定高度和岩石体积)和临空条件的稳定性差的岩块(或岩石聚合体),其失稳后果为崩塌。

危岩崩塌

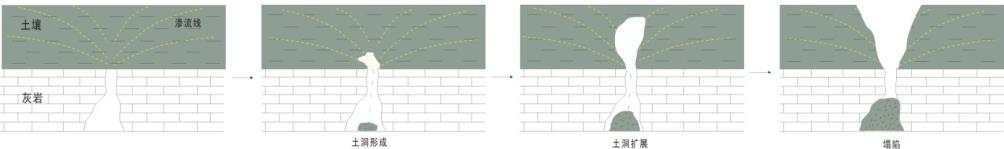

(2)岩溶塌陷是指岩溶洞隙上方的岩土体在自然或人为因素作用下发生变形破坏,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种岩溶动力作用与现象。

岩溶塌陷

我国岩溶塌陷地质灾害的危害:我国岩溶塌陷高危险区面积约60万平方公里,集中分布在我国西南、华南、华中和华北地区。它的危害主要表现在破坏城镇设施、工程建筑、农田,干扰破坏交通线路,造成人员伤亡,沟通地表和地下水,成为污染地下水的通道。

破坏房屋

破坏街道

破坏公路

破坏铁路

岩溶塌陷地质灾害的成因类型与成因机制

岩溶塌陷地质灾害按照成因可以分为自然塌陷(降雨、洪水、干旱、地震等自然因素诱发)和人为塌陷(矿山抽水、排水、蓄水、渗漏、振动、荷载及其他工程活动诱发),而后者往往规模大、突发性强、危害也就大。

岩溶塌陷形成过程

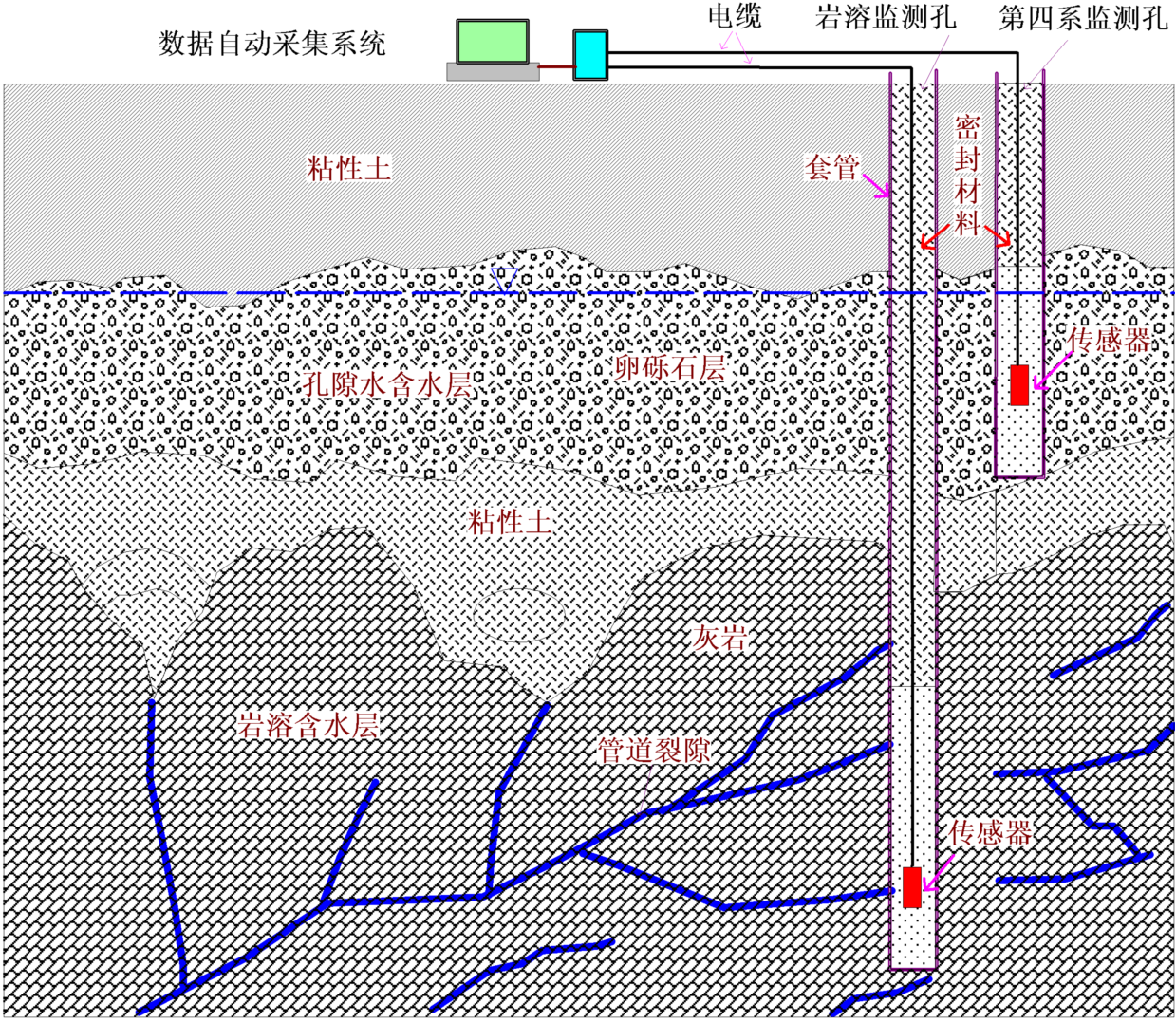

岩溶塌陷地质灾害监测

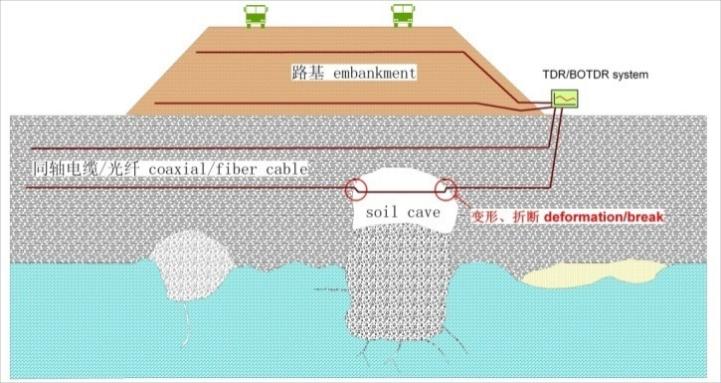

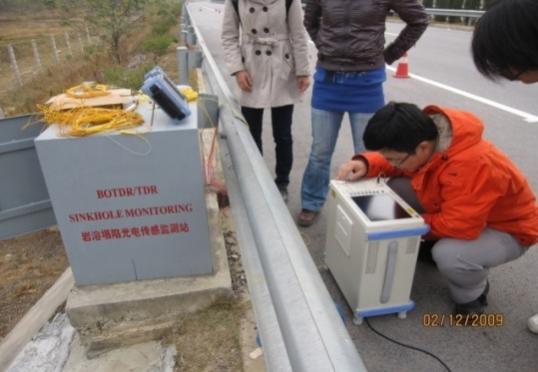

目前,岩溶塌陷地质灾害的监测方法主要包括以下三种:基于岩溶系统水气压力实时监测的岩溶塌陷动力监测、基于光电传感技术的岩溶塌陷过程分布式监测以及基于地质雷达技术的岩溶塌陷早期识别。

岩溶系统水气压力实时监测的岩溶塌陷动力监测

基于光电传感技术的岩溶塌陷过程分布式监测

地质雷达探测岩溶塌陷隐患

岩溶塌陷地质灾害综合处治

岩溶塌陷地质灾害综合防治方法主要有以下几种:

灌浆、换填:增强第四系土体抗渗强度(基础工程)

防渗止水:减缓岩溶地下水的变化(隧道工程)、减小地表水体入渗

通气减压:减缓岩溶水位大幅快速变化在岩溶空腔中可能形成的负压或正压(矿山工程)。

反滤回填:对塌陷坑,构筑反虑层进行回填压密。

跨越:通过桥粱,跨越岩溶塌陷强发育区。

岩溶塌陷处置(换填)

岩溶塌陷处置(注浆)

岩溶塌陷处置(通气减压)