版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

滨海湿地,战斗在抵御气候变暖的第一线

简介:

"这个冬天不太冷啊。"这是人们在这几年冬天的切身感受。"暖冬"已成为我们这个时代的流行语,全球气候变暖这一现象也逐渐走进普通大众的视野。人们发现全球变暖导致了冰川消融、海平面上升、全球降水量重新分配…,而这些正直接或间接地影响着我们的...

"这个冬天不太冷啊。"这是人们在这几年冬天的切身感受。"暖冬"已成为我们这个时代的流行语,全球气候变暖这一现象也逐渐走进普通大众的视野。人们发现全球变暖导致了冰川消融、海平面上升、全球降水量重新分配…,而这些正直接或间接地影响着我们的生活。

人类活动其实是全球气候变暖的“罪魁祸首”。从18世纪60年代欧洲工业革命以来,我们人类开始大量使用化石燃料,比如石油、煤炭等。化石燃料的燃烧会把大量的二氧化碳等温室气体排放到大气中,大气的“温室效应”逐渐加大,气候就变得越来越温暖。想象下,如果我们在炎炎夏日里把车停在太阳底下,会明显感觉到车里的温度比外面高出很多,这是因为汽车玻璃让太阳光进入车内,同时又阻挡车内的热量向外散发。包围地球的大气层就好像汽车玻璃,使地球表面始终维持着一定的温度,但二氧化碳这样的温室气体多了也不行!地球就要“发烧了”。

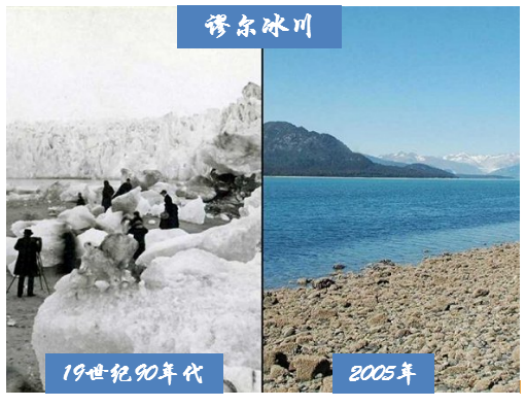

二氧化碳多了引起的气候变暖到底有多严重呢?从1901年至2016年,我们赖以生存的地球平均表面气温增加了大约1.0℃。科学家们预计,到本世纪末,全球地表温度可能再上升0.3-4.8℃。这将引发的可不仅仅是天气变热了这一个后果。国际上有一个政府间气候变化专门委员会,他们在2013年发布的“第五次气候变化评估报告”指出,如果未来气温与工业化前相比升高2℃,由此产生的海平面抬升、旱涝灾害、生态功能退化、食品(饮水)安全、疾病流行等问题,将造成全球经济年均损失0.2%-2.0%,还有可能导致族群矛盾、社会动荡,甚至威胁到人类自身生存。

1993年以来全球海平面显著上升,每年平均升高3.1 毫米。1980-2018年,我国沿海海平面波动上升,每年平均上升3.3毫米,高于同期全球平均水平。假如全球平均气温升高1.5℃,到2100年全球平均海平面将升高26-77厘米。如果发生百年一遇的风暴潮,我国沿海淹没影响面积可能达10万平方千米,淹没的区域主要位于长江三角洲、环渤海和珠江三角洲这些我国的主要经济区,将对我国的经济产生极其严重的影响。如果全球温度升高2℃,那么到预计本世纪末海平面还要多升高10厘米,那时将多淹没约500万人居住的土地。

正当人类为如何减少二氧化碳排放忙得焦头烂额的时候,自然界中有一个生态系统正在极为高效地帮助我们抵御全球气候变暖,它就是:滨海湿地!

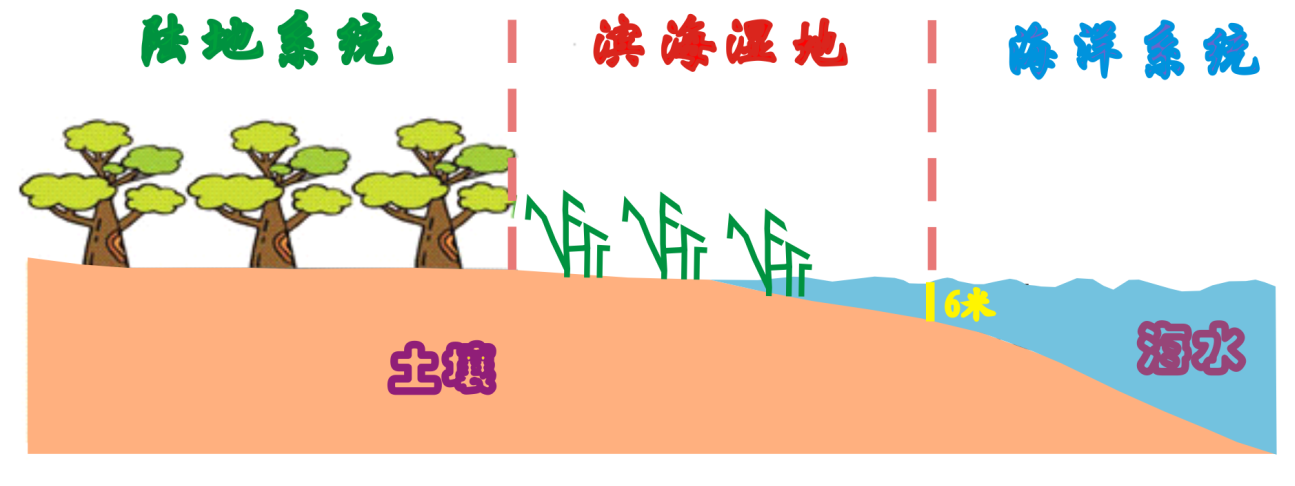

滨海湿地是指陆地生态系统和海洋生态系统的交错过渡地带。按国际湿地公约的定义,滨海湿地的下限为海平面以下6米处,科学家常常把滨海湿地的下限定在大型海藻的生长区外缘,上限为大潮线之上与内河流域相连的淡水或半咸水湖沼以及海水上溯未能抵达的入海河的地方。

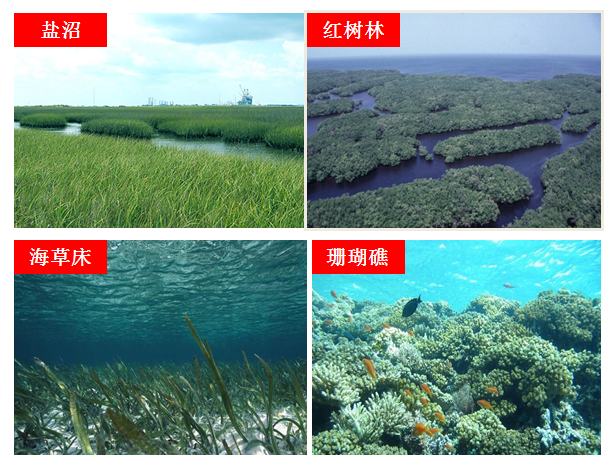

中国滨海湿地总面积为579.59万公顷,占全国湿地面积的10.85%,分布于东部沿海11个省(市、区)和港澳台地区。滨海湿地主要分为盐沼湿地、红树林湿地、海草床湿地以及珊瑚礁湿地四种类型。滨海湿地以杭州湾为界,杭州湾以北除山东半岛、辽东半岛的部分地区为岩石性海滩外,多为沙质和淤泥质海滩,由黄渤海滨海湿地、江苏滨海湿地和长江口湿地等组成,主要发育的是盐沼湿地类型,部分地区分布有海草床湿地;杭州湾以南则红树林湿地,珊瑚礁湿地,海草床湿地分布较为广泛。

滨海湿地的盐沼、红树林、海草等高等植物通过光合作用吸收大气中的二氧化碳和光能,生成碳水化合物. 同时, 植物的呼吸作用分解碳水化合物, 提供能量供植物生长和繁衍需求。死亡的植物由微生物分解为二氧化碳和其他有机物和无机物, 其剩余部分形成有机碳固定在土壤中,形成惰性碳而长期封存于土壤中。虽然滨海湿地像森林等其它系统一样也存在呼吸作用和分解作用,但是由于其被海水周期性覆盖,长时间处于厌氧环境,抑制了有机质的分解过程, 从而使得大量植物残体能够较长期的保存,总光合作用远远大于总分解作用,因此滨海湿地的净吸收碳的能力明显强于我们熟知的陆地森林系统,有科学家研究发现,盐沼湿地和红树林湿地固定碳的能力是森林的40多倍,海草能达到25倍以上。随着海平面上升,珊瑚虫死亡后其礁体被埋藏后可直接转换成石灰岩永久固定下来,珊瑚礁的固碳作用也是非常巨大的。

一块面积0.25平方公里的盐沼湿地每年可吸收大约2.8万升汽油燃烧排放的二氧化碳。全球滨海湿地分布面积大约20.3万平方公里,每年碳的固定量大约是45000万吨。

另一方面,我们在辽河三角洲滨海湿地野外监测发现,有盐沼湿地典型植被芦苇和翅碱蓬覆盖的区域,地表不断提升,上升的幅度与海平面变化基本持平,也就是说虽然气候变暖引起冰川消融导致海平面上升,但滨海湿地通过自身凋落物的积累和捕获周围泥沙等方式有效阻碍了由于海平面上升出现的海水入侵陆地的过程。

此外,滨海湿地的植被也为我国沿海抵御风暴潮、海水入侵、台风等这些由于全球气候变化在不断加剧的海洋灾害。湿地中生长着多种多样的植物,这些湿地植被可以抵御海浪、台风和风暴的冲击力,防止对海岸的侵蚀,同时它们的根系可以固定、稳定堤岸和海岸,保护沿海工农业生产。如果没有湿地,海岸和河流堤岸就会遭到海浪的破坏。有科学家做过实验,50米宽的红树林带,可使1米高的波浪减至0.3米以下,其对潮水流动的阻碍,使红树林内水流速度仅为附近潮沟的1/10。我国夏季东南沿海台风盛行,红树林对防风护堤作用明显,可使建筑物、农作物等免受强风的破坏。

由此可见,滨海湿地俨如一名海岸战士,时刻战斗在抵御气候变暖的第一线,为维护沿海居民生命财产安全提供了一道天然生态屏障。

可悲的是,改革开放以来,我国沿海地区经济发展迅速,人地矛盾日益紧张,滨海湿地保护通常让位于经济开发。交通建港要围填海,渔民养殖要用海,企业生产要排污……滨海湿地成为首当其冲的牺牲对象。沿海地区的过度开发导致我国滨海湿地面积锐减、水质明显下降、生态功能退化、污染加剧、生物多样性遭到破坏。在过去50年中,我国已损失了53%的温带滨海湿地、73%的红树林和80%的珊瑚礁,人类正在严重伤害着保护我们家园的海岸战士。

可喜的是国家已经意识到这个问题的严重性,2018年7月26日,国务院印发了《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》,紧急叫停对滨海湿地破坏力最大的围填海活动。但滨海湿地保护之路依然还很遥远,不仅需要国家和政府的努力,更需要我们普通公众的积极参与。让我们携手并进,共同保护好我们的海岸卫士!