版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

我在北大修化石

简介:

这个题目的灵感来自一部很火的纪录片,叫做《我在故宫修文物》,推荐大家去看一下,技艺的传承,文物修复者的执着,总能让你领悟那别具一格的匠心。打完广告来回归正题,作为一名地质人,被亲朋好友问的最多的两个问题就是“你们会下矿吗?”,“你们会...

这个题目的灵感来自一部很火的纪录片,叫做《我在故宫修文物》,推荐大家去看一下,技艺的传承,文物修复者的执着,总能让你领悟那别具一格的匠心。打完广告来回归正题,作为一名地质人,被亲朋好友问的最多的两个问题就是“你们会下矿吗?”,“你们会挖化石吗?”。矿我下过,化石我也挖过,但是和今天我要讲的比起来,还是这个更有意思。因为这可能是不少人儿时的梦——坐在北大修化石。

修化石这个行当的老祖宗,或者说老祖宗之一,是一个叫做乔治·居维叶的古生物学者。是他将现存动物与化石进行比较,建立了比较解剖学与古生物学;也是他建立了灭绝的概念,首先将化石标本定义为与现生物种具有相等分类学地位的“已灭绝物种”并提出了灾变论。作为老祖宗当然是很厉害,思想理论是一大堆,不过对于修化石这个行当来讲,老祖宗留下来的最宝贵的知识点是——“器官相关法则”。什么意思呢?就是说动物的身体是一个统一的整体,身体各部分结构都有相应的联系。比如说一匹狼,是食肉的,那么它就要有锋利的犬齿来捕杀猎物,就要有相应的咬合肌和消化道来撕咬和消化食物。怎么样,老祖宗的话是不是很有道理有很通俗易懂?要不怎么人家能被称为老祖宗呢,就是这么厉害。

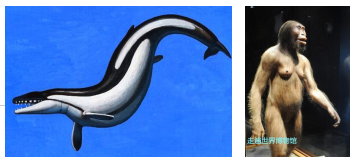

我们的老祖宗,乔治·居维叶,给我们留下了宝贵的“器官相关法则”,我们主要就是利用它来完成化石复原工作的。你们在博物馆中看到的古鲸,古猿,都是古生物学家通过化石复原出来的。它们的化石其实长成这样,还有这样。

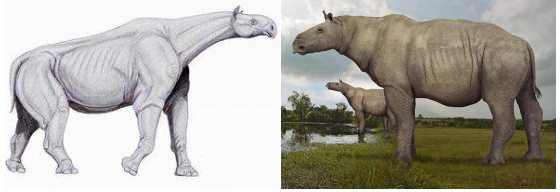

怎么样,是不是被震惊到了?其实这就是我们化石复原工作的常态,我们得到的原始材料往往是残缺的,像冻土层的真猛犸保存这么完整的古生物个体实属少见,更多的情况下到达我们手中的可能只是几块骨头。以复原奇蹄目角型亚目巨犀科的巨犀为例,由于保存不全,所以我们首先要通过观察,逐一确定保存下来的全部骨骼,并对其中的一些骨骼进行形态修正,然后通过计算比例、参考亲缘关系接近的生物等方法补全骨骼。经过骨骼的确定和补全,重塑后的骨架是这样的。全长5-12米(鼻至尾),肩高最高达5.28米,重约3-20吨的巨犀,单单是骨架已经很吸引人的眼球了。

作为已知最大的陆生哺乳动物,复原出巨犀的完整骨架已经耗费了九牛二虎之力,但是就这样把骨架拿给广大群众欣赏实在是有些过意不去,所以辛勤的古生物工作者们还要给这个骨架加上肌肉,依靠现代动物解剖学的知识,确定这个骨架的主人应该在哪些地方长了哪些肌肉,一一补全它们。当然只有肌肉多难看啊,都已经给它加上肌肉了,顺手加上体色和纹理吧。这一步大多时候就要发挥自己的想象力了,当然动物的生活环境、繁殖需求、个体发育等许多因素是必须要考虑,引用同行的话说,就是努力营造一种“熟悉的陌生感”。上完色,啊不,是加上体色和纹理的巨犀应该长这样,或者说可能长这样(左图)。至此,一个比较完美的古生物就复原出来了。然后根据现生的犀牛来推断,巨犀很可能也生活在潮湿温暖的地方,又因为巨犀身材高大,脖颈很长,所以它们应该是以树冠上的树叶为食。复原出巨犀生活的场景,应该是这样的。这样,巨犀的复原工作就算是大功告成了。

古生物的复原是一份有趣的工作,也是一份辛苦的工作。每一种古生物的复原,都是古生物工作者们日夜奋战的成果,台前的光鲜永远离不开幕后的汗水。下一次当你在博物馆为长相奇特的古生物惊叹之余,也请为幕后的工作者们鼓鼓掌。