版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

生命的起源

上传时间:2024-04-18 08:15 来源:化石网

作者:袁训来

简介:

从地球生命诞生起,直至演化到如今多姿多彩的生命世界,从微观到宏观,从太空、陆地到海洋,并进入岩石圈,在数十亿年波澜壮阔的生命过程中,无不体现生命的魅力和演化的力量。

从地球生命诞生起,直至演化到如今多姿多彩的生命世界,从微观到宏观,从太空、陆地到海洋,并进入岩石圈,在数十亿年波澜壮阔的生命过程中,无不体现生命的魅力和演化的力量。本章从生命的起源、绽放、创新、辉煌、突破、洗礼、合作、竞争、坚守、能量、潜伏等方面,揭示演化的力量是生命生存与延续的源泉和动力。生命的现象无处不在,演化的力量奇妙无穷。生命通过不断的创新和改变,迸发出无限的能量在适应自然、与恶化环境的抗争中,走向希望,迎接未来,这一切都为人类留下了极为宝贵而丰富的生命启示。

一、生命的起源

生命的起源是千古未解之谜,是地球上发生的最特别的事件。迄今为止,没有充分的证据显示,在地球以外的其他星球上还有生命的存在。生命是什么?从化学的角度看,生命是一些生物化学反应的组合;从物理学的角度看,生命是一个熵值比周围环境低的系统;从信息学的角度看,生命通过消耗能量的方式来维持信息的传递;从生物学本身来看,生命是一套自我复制的系统,是由细胞组成的能够自我繁殖的能量代谢现象。广义而言,生命起源可追溯到与生命有关的元素和化学分子的起源。在宇宙形成之初,即约100亿年前,产生了构成生命的基本元素:碳、氢、氧氮、硫、磷等。在稍后的星系演化之中,一些有机分子(如氨基酸、嘌呤、嘧啶)可能形成并分散保存在星际尘埃和星云中,更进一步地,这些分子在一定的条件下,也有可能聚合成像多肽一样的生物高分子,再经过遗传密码和若干前生物系统的演化,最终在地球上产生原始细胞结构的生命。

二、生命起源的时间

地球上生命起源的时间主要是根据最古老的生物化石、太阳系和地球的形成时间以及地球化学等多方面的资料推测得来的。迄今为止,地球上发现的最古老的较为可靠的化石产自澳大利亚西部约35亿年前的岩石中,它们是形态类似现代细菌的微体化石,属于单细胞原核生物。

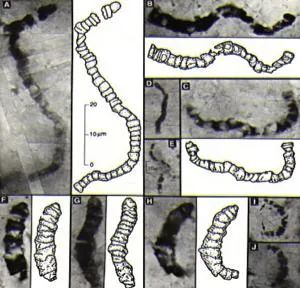

产自澳大利亚西部 35亿~34亿年前的具有机质壁结构的原核生物化石,形态和大小类似现代的蓝藻,

是迄今发现的最古老的生物化石(引自Schopf, 1993 )

也就是说,在35亿年前,原始生命在地球上就已经出现了。但这并不是地球生命的发端时间,可以肯定,生命起源的时间比这还要早。我们知道,努力寻找时古老的化石证据是确定生命起源时间的最可靠方法,但是地球上老于35亿年的沉积岩石极少并已高度变质。近年来,地质学家在更加古老的岩石中也发现了类似生命活动的痕迹。例如,在格陵兰37亿年前的岩石中发现了一类2~4厘米高的穹隆状结构,被认为是生物参与形成的沉积(叠层石);在加拿大北部古老的地盾上,发现了42.8亿~37.7 亿年前的直径约 20微米的赤铁矿化丝状管体,疑似铁细菌化石。如果产自这些高度变质岩石中的生物遗迹能够得到进一步的确认,那就意味着,在地球形成后不久就有生命出现。虽然现在还不能确切地肯定地球上生命开始的具体时间,但是,由无机物转变成有机物并最终产生生命,这一过程应发生在距今46亿年(固体地球的形成年龄)至35亿年(最古老的可靠化石年龄)。

三、生命起源的环境背景

生命起源与太阳系和地球的形成以及地球的早期环境有着密切的关系。新的星云说认为,形成太阳系的星云由于引力作用而凝聚收缩,同时加速旋转,形成一个扁平的赤道盘,并围绕一个中心球体旋转。当赤道盘的进一步快速旋转产生的离心力大于引力时,逐渐形成内带和外带。内带靠近中心,温度较高,主要由耐熔的高密度物质组成;外带温度较低,由挥发性的低密度物质组成。最后,中心球体形成太阳,内带形成内圈行星,外带形成外圈行星。再通过进一步的物质分异,就形成了今天的太阳系。在地球形成之初,温度较高,地球上的火山作用异常强烈,火山喷发带来的大量还原性气体和水蒸气形成了地球的次生大气圈层。在这段时间内,地球上的温度渐渐下降,当温度低于 100℃时,火山活动带来的水蒸气和热水在一定范围内聚积并形成原始海洋。液态水的存在是生命起源的必要条件,海洋是生命的摇篮。

四、从无机物到有机生物大分子

传统观点认为,在早期地球大气中充满着火山喷发出来的CH、CO、CO

2、NH、N

2、H

2O、H

2等气体,在热、离子辐射和紫外线辐射等不同能源的作用下,并在重金属或黏土(作为化学催化剂)的表面合成简单有机化合物(氨基酸、嘌呤、嘧啶等),再聚合成生物大分子(多肽、多聚核苷酸等),这些有机大分子可能聚积在火山口附近的热水池中。至此,地球上的生命起源迈出了重要的第一步,我们通常称为“前生物的化学演化”这个由无机化合物转变成简单有机化合物再聚合成生物大分子的过程,并不是一个十分复杂的化学反应,其可能性已经被大量的实验室模拟实验所证明。例如,1953年美国科学家米勒把 CH

4、CO、CO

2、NH、N

2等气体混合并进行放电实验,结果产生了氨基酸、糖、脂肪酸以及嘌呤、嘧啶等简单有机分子。同样,这些简单有机分子再聚合成生物大分子的过程也可以在实验室中模拟完成。

五、从生物大分子到原始生命

原始生命形的过程示意图

生命起源的关键步骤是从生物大分子到原始生命的演化。它是生命起源中的巨大事件,是生物与非生物之间不易跨越的鸿沟。近百年来,科学家试图在实验室中重复这个过程或某个步骤,但都没有获得满意的结果。例如,在奥巴林(A.I. Oparin)的“团聚体模式”和福克斯(S.W.Fox)的“微球体模式”实验中,虽然有类似于生物膜的双层结构产生,并在团聚体内发生复杂的生物化学反应等类似于生命现象的过程出现,但他们都不能解决一个共同的难题,那就是生命的遗传物质或者说“生命的核心”--核糖核酸的形成及其与蛋白质结合而形成有遗传功能的生命。那么,什么是生命起源的关键呢?要系统地了解这个过程,首先应该对一个最简单而又具有生命基本特征的细胞有所认识。第一,这个细胞必须具有能自我复制的遗传系统;第二,它必须有生物膜系统。由生物大分子组成的遗传系统使得生命能够一代一代地延续下去,而生物膜(或细胞膜)使生命结构与外部环境分隔。换句话说,生命起源主要是这两个系统的起源。这个过程大致可以描述为:聚积在火山口附近热水池中的大分子进行自我选择,进而通过分子的自我组织能自我复制和变异,从而形成核酸(遗传物质)和活性蛋白质,再加上分隔结构(如类脂膜)的同步产生最后在基因(多核苷酸)的控制下的代谢反应,为基因的复制和蛋白质的合成等提供能量。这样,一个由生物膜包裹着的、能自我复制的原始细胞就产生了。这个原始细胞可能是异养的或者是化学自养的,它可能类似于现代生活在热泉附近的嗜热古细菌。

六、我们还是“拾贝壳的孩子”

当然,生命起源绝不是上面描述的那么简单,正如上面所提到的那样生物与非生物之间存在不易跨越的鸿沟。同时科学家也充分意识到生命起源是一个综合性的课题,是需要众多学科(包括天体科学、物理学、化学、生物学和地球科学等)交叉研究,并应用现代高科技手段才能逐步解决的问题,例如,地质学家曾质疑米勒实验中利用的还原性气体与早期地球的大气成分不相符,不能轻易地产生氨基酸、嘌呤、嘧啶等有机小分子,但是随着深海技术的发展,20 世纪80年代在太平洋海底的热泉口附近发现了大量还原性气体和具有古老基因组的极端嗜热古细菌,科学家由此提出“生命起源于海底热泉”的假说。

又如,经典的遗传学认为,DNA 通过转录形成mRNA(信使 RNA)并指导蛋白质的合成;反过来,DNA的合成必须在蛋白酶的催化作用能实现。因而探讨地球早期“先有 DNA 还是先有蛋白质”的问题,就成了“先有蛋还是先有鸡”的悖论。20世纪90年代,生物学家在研究某些病毒时发现,RNA 既有 DNA 的自我复制能力,又有蛋白质的化性质,从而推测 RNA 可能是地球卑期产生的最早的大分子,它同时承担了 DNA 和蛋白质的功能,后来才渐渐出现功能的分化,衍生出后两者。由此,生物学家提出一个假说:原始细胞形成之前可能存在一个“RNA 世界”。

应该说,我们距离最终破解生命起源这一难题还有一段遥远的路程,正如牛顿所说,人类在大自然面前始终是一个“捡贝壳的孩子"。但我们并不灰心丧气。只要人类的求知欲没有泯灭,用科学方法去探索科学问题,我们将会越来越接近事实的真相。