版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

一口老井,牵动海岸命运

上传时间:2025-07-16 11:16 来源:河北省地矿局

作者:河北省地矿局

简介:

渤海湾,清晨,薄雾未散,一组河北省地矿局第六地质大队的队员已在沿海取样,他们小心翼翼地从监测井中提取水样,测量电导率,记录数值——他们正在做的,是给海岸线安上“智能预警哨兵”。

渤海湾,清晨。薄雾未散,一组河北省地矿局第六地质大队的队员已在沿海取样。他们小心翼翼地从监测井中提取水样,测量电导率,记录数值——他们正在做的,是给海岸线安上“智能预警哨兵”。

人工智能遇上海水入侵:识别长期趋势是关键

很多人以为海水入侵是“海水涌进陆地”的简单过程。其实,它更像是一场缓慢、隐秘的拉锯战——地下水位下降,咸水悄然推进,盐碱化威胁着农田和饮水安全。

面对这场“看不见的战斗”,传统模拟技术往往力不从心。于是,项目组瞄准人工智能,打造出一套“小波-神经网络混合模型”:“小波分析像显微镜,能看清短期变化;神经网络像大脑,能识别长期趋势。”项目负责人张娟娟这样形容。

模型融合了小波分析和长短期记忆网络(LSTM),让海水入侵预测不再模糊,而是以数据“画像”、趋势“可见”。

每一组水样,都是模型的“养料”

模型再强,也离不开一线数据支撑。

盛夏,38℃高温下,项目组队员顶着烈日,在秦皇岛、唐山、沧州沿海地区的田间地头逐井排查——测深、取样、测电导率,样样不落。

有时,一天能查十几口井,却无一符合条件。直到一位村民骑电动车带路,他们才在芦苇荡深处找到一口上世纪80年代的老井。“找这口老井,简直就是大海捞针啊。”队员彭芃笑着说道。

最终,半个月内,他们跑遍500多平方公里,采集符合模型标准的135口监测井数据。

数字技术为海岸带打造智慧大脑

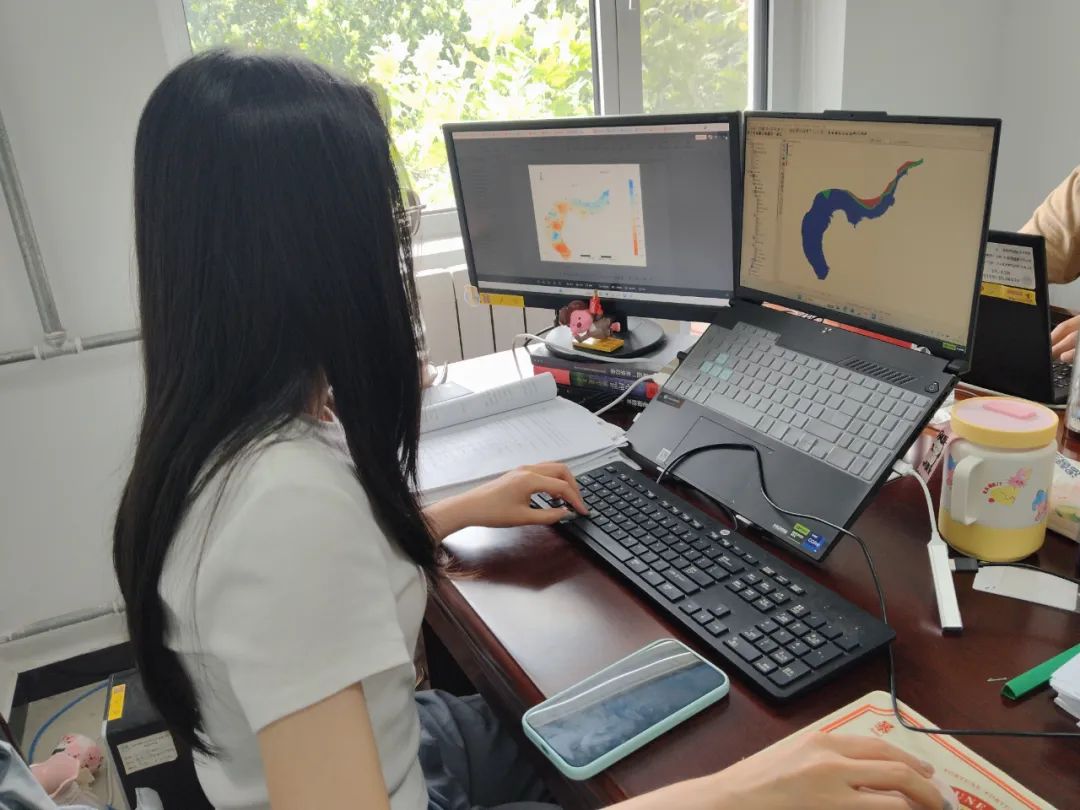

外业调查结束,135口监测井的水样与参数数据纷至沓来——但这只是“攻防战”的序章。要让模型真正“开口说话”,还需进行一场严苛的数据“洗礼”。

项目组开始进入紧张的数据预处理阶段:剔除异常值、填补缺失、统一时间与空间尺度,仅“TDS”(总溶解固体)这一项指标,就经过了数轮筛选与精度验证。

面对海水入侵这种典型的非线性、时变性复杂问题,团队决定模拟极端情境进行检验:连续48小时暴雨与强蒸发交替作用,一场数字世界的“极限测试”就此展开。通过多轮交叉验证与参数组合试算,他们逐步筛选出一组既符合真实场景、又能支撑高精度预测的核心数据集。

这些数据,成为构建“小波分析+神经网络”混合模型的关键燃料。模型如同“海岸哨兵”的大脑,不仅能清晰展现海水入侵锋面的推进轨迹,还能根据不同管理策略生成环境响应预测图,为预警布点、资源调控提供科学依据。

项目技术负责李良说:“以前是海水入侵了才补救,现在可以提前预判、主动防御。”

这是一项科研任务,更是一份对家园的守护

如果说模型是“哨兵”,那么一线数据就是它的“血脉”。如果说科技是“工具”,那么人——那些奔走在海岸线上的地质人,才是最深的温度。

在这场对抗咸潮的行动中,既有代码的精密推演,也有烈日下的汗水与坚持;既有人工智能的前沿突破,也有无数次翻井、测水、记录的细碎与重复。正是这一份份执着,将看不见的威胁,化为看得见的图谱与应对之策。

如今,盐碱地正在恢复生机,地下水重现甘甜。那些曾在芦苇深处、井台边、数据平台上拼搏过的身影,悄然融入这片被守护的土地。

正如张娟娟所说:“当老乡家井水复甘,庄稼长得更壮,一切付出就都有了意义。”

科技让我们看清未来,而信念让我们坚持走下去。这不仅是一项任务,更是一群人用智慧与担当,默默谱写的海岸守护之歌。

编辑:张希阳

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。