版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

太湖石的生长与地质形成过程

上传时间:2025-08-26 15:06 来源:磊石堂

作者:磊石堂Kevin

简介:

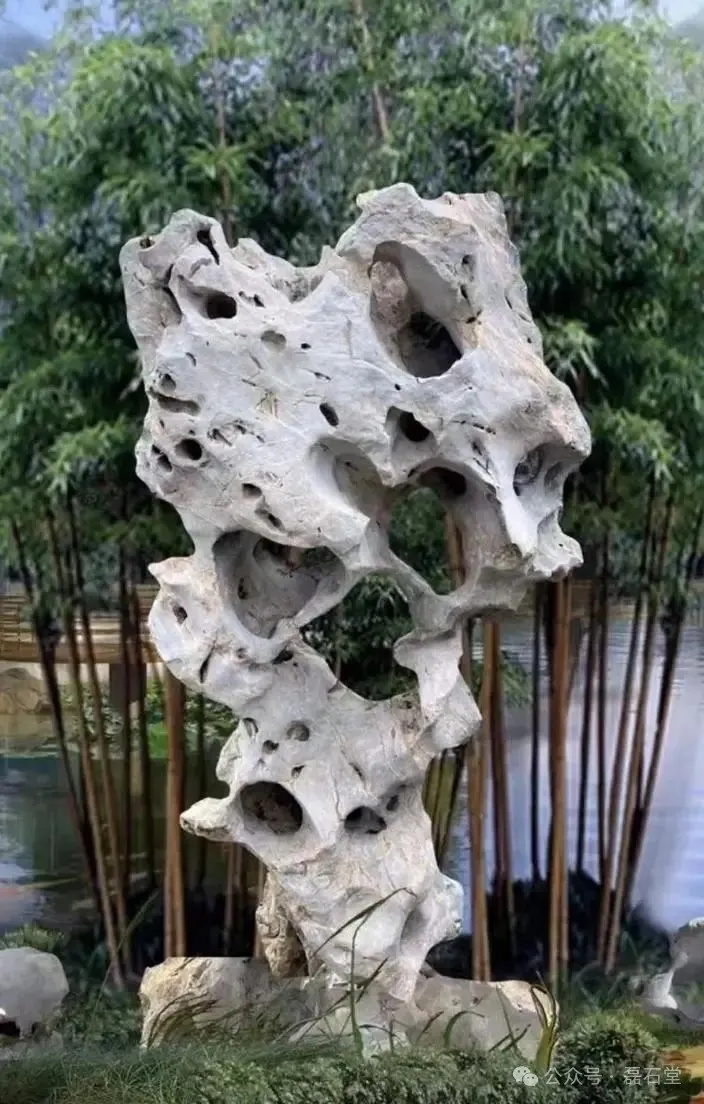

太湖石作为中国古典园林艺术的瑰宝,以其“瘦、皱、漏、透”的审美特征闻名于世,以下从生长成形、地质成因、分布特点等方面为您系统梳理。

太湖石作为中国古典园林艺术的瑰宝,以其“瘦、皱、漏、透”的审美特征闻名于世。以下从生长成形、地质成因、分布特点等方面为您系统梳理。

一、太湖石的“生长”与成形(地质过程)

1. 岩石基础

太湖石属于石灰岩,主要成分为碳酸钙(CaCO₃),形成于约3亿年前的古生代二叠纪至中生代三叠纪时期,由海洋生物遗骸沉积而成。

2. 溶蚀成形关键

水的作用:长期浸泡于太湖水域或地下水环境中,富含二氧化碳的水溶解石灰岩,形成溶蚀孔洞。

波浪冲刷:太湖区域的波浪反复冲刷岩石表面,强化了“皱”和“透”的形态。时间跨度:这一过程需数万年甚至更久,逐步形成玲珑剔透的形态。

3. “生长”误区澄清

太湖石是无机矿物,并非生物生长,但古人常以“石有灵性”赋予其生命意象。现代开采后,暴露地表的新鲜断面可能因雨水溶蚀继续缓慢改变。

二、核心分布区域

1. 传统产区(已枯竭)

太湖水域:苏州洞庭西山、宜兴一带,历史上最著名的产地,宋代后资源渐枯竭。

特征:孔洞圆润,色泽青灰,质地坚硬,多为中小型(适合案头陈列)。

2. 现代主要产区

安徽巢湖:质地接近传统太湖石,多巨型景观石(需机械吊装)。

广西柳州:俗称“水冲太湖石”,因红水河湍流冲刷形成,表面更光滑。

河北保定:北方太湖石,色泽偏白,孔洞密集(常用于北方园林)。

3. 其他变种

旱太湖石:产于陆地,缺乏水蚀痕迹,形态粗犷(如北京房山石)。

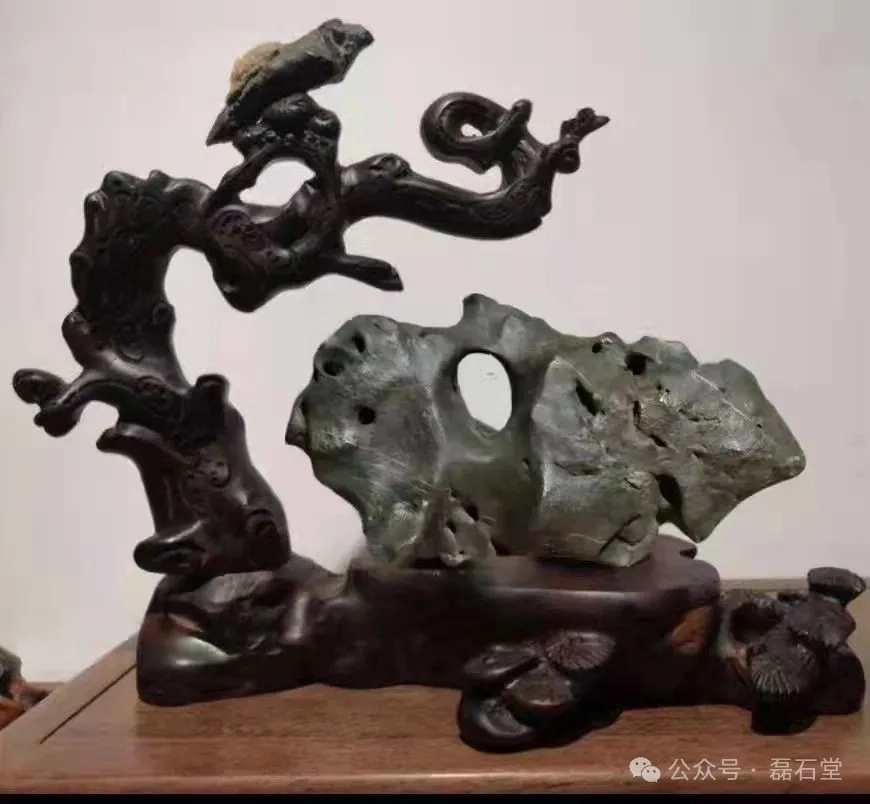

英石:广东英德产,类似太湖石但更尖锐,属四大名石之一。

三、鉴赏要点

1. 四大审美标准

瘦:挺拔修长;皱:表面纹理起伏;漏:孔洞贯穿;透:层次通透。

2. 人工鉴别

天然孔洞边缘圆润,人工钻孔痕迹生硬;真石敲击声清脆,仿制品(如水泥制品)沉闷。

3. 养护

注意避免酸性清洁剂(腐蚀碳酸钙);户外摆放需防暴雨长期冲刷(加速风化)。

四、文化地位与应用

历史:宋代米芾“拜石”典故、苏州留园的“冠云峰”均为太湖石代表。

现代:高端庭院造景、盆景配石,收藏级精品价格可达数十万元。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。