版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

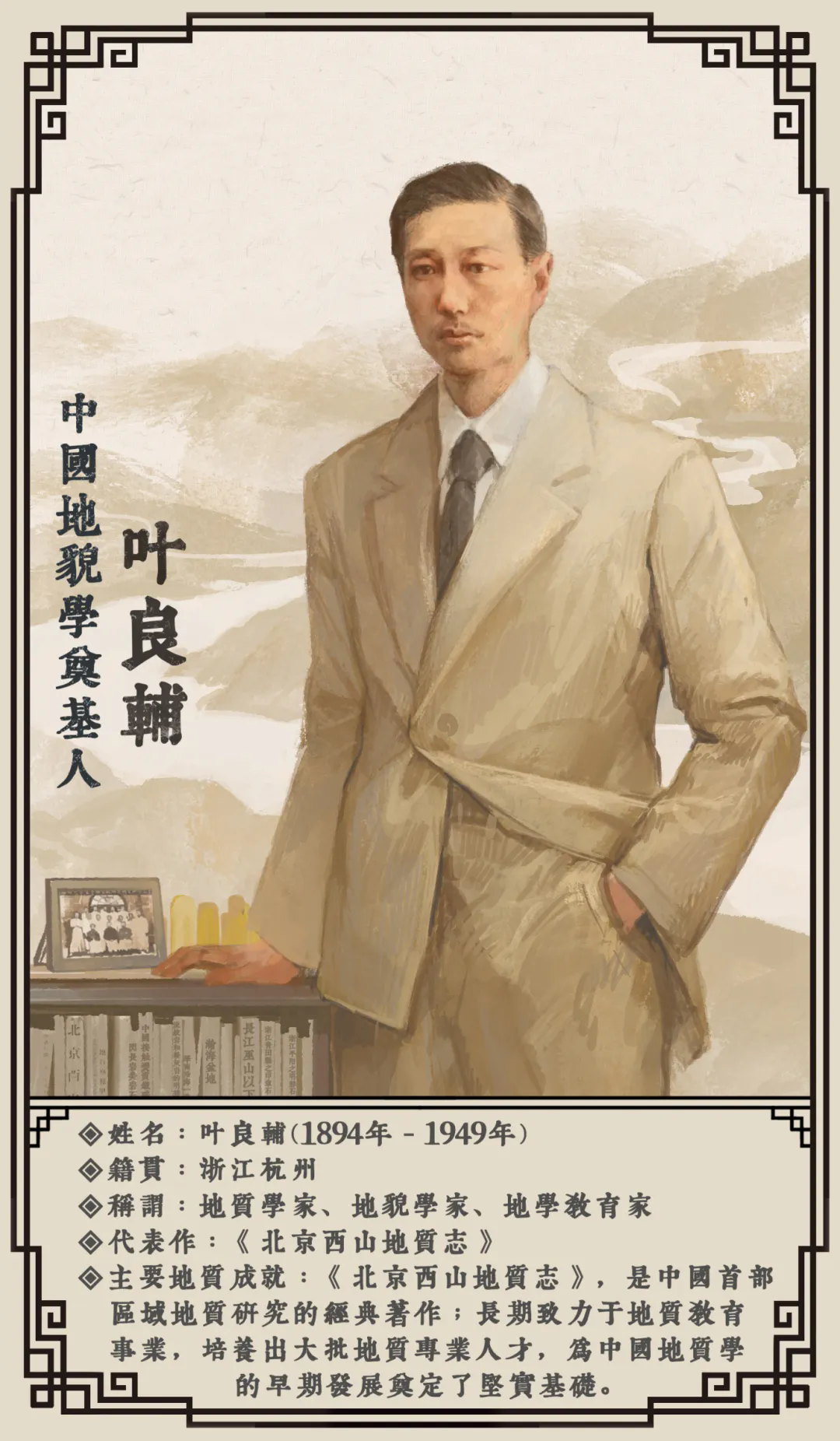

中国地貌学奠基人——叶良辅

上传时间:2025-10-31 11:03 来源:浙江地质

简介:

2025年2月,浙江省地质院在寻访“中国铀矿之父”南延宗墓时,意外发现了叶良辅先生的墓碑,这个几乎被时光封存的名字,再度回到公众视野。

2025年2月,浙江省地质院在寻访“中国铀矿之父”南延宗墓时,意外发现了叶良辅先生的墓碑。这个几乎被时光封存的名字,再度回到公众视野。

同年4月,浙江省地质院与浙江大学师生一同前往杭州灵隐深处,为叶先生扫墓致敬。

浙江省地质院与浙江大学师生一同为叶良辅先生扫墓

叶良辅,这个名字对中国地质学界而言,意味着源头、根基与传承。

(顾雨欣 绘)

野火春风:从杭州孤儿到地质才子

1894年8月,叶良辅生于杭州佑圣观巷。他6岁丧母,10岁丧父,依靠祖母抚养长大。早年的艰辛塑造了他沉静坚韧的性格。他读书极为刻苦,1913年考入上海南洋中学,因表现突出深受校长丁文江赏识。

同年,他成为中国人自己培养的第一批地质学生——地质研究所的首批学员。师从章鸿钊、翁文灏等大师,三年后以第一名成绩毕业。

他的毕业报告《门头沟附近地质报告》获得章鸿钊高度评价:“观察精详,读书得闲,予心许之”。

叶良辅与教师同学合影(图源自网络)

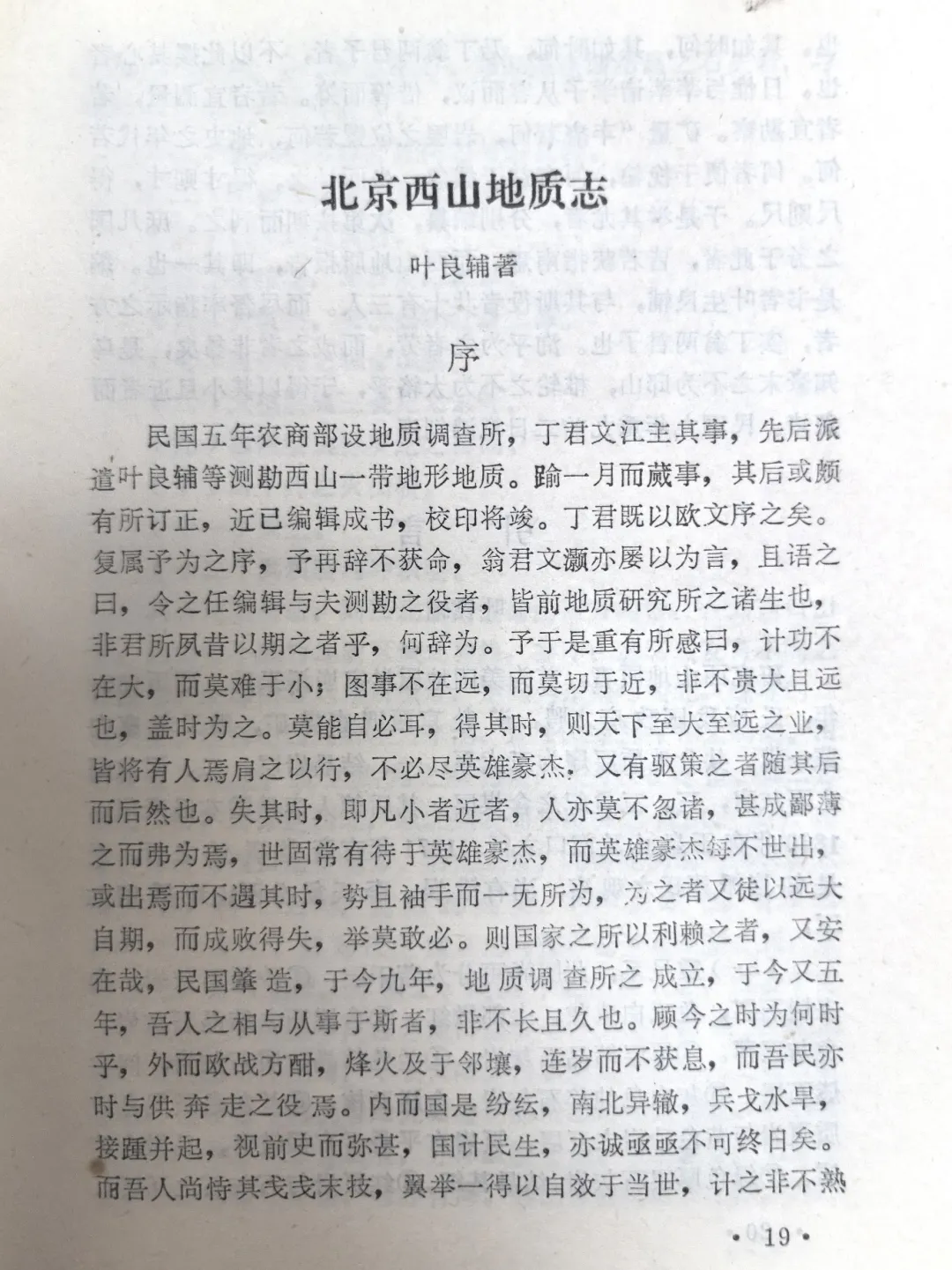

1919年,年仅25岁的叶良辅主持编撰了《北京西山地质志》,这是中国人自己编写的第一部区域地质专著。

该系统梳理了北京西山的地层、火成岩、构造与矿产,其附图精度为当时最高水平。如今在浙江大学仍可见到这份珍贵手稿,静默诉说着第一代地质学人的执着与温度。

北京西山地质志(图源自《叶良辅与中国地貌学》)

开拓东南:浙江地质矿产研究的奠基人

叶良辅对浙江地质研究贡献卓著。

自1928年起,他系统调查了长兴煤铁、汤溪铅锌等矿产,尤其对青田叶蜡石和平阳明矾石的研究开创了先河。

1931年,他发表首篇青田叶蜡石研究报告《浙江青田县之印章石》,随后对平阳矾矿开展系统调查,测算明矾石储量达2.6亿吨。

在战火纷飞的年代,他抱病完成《浙江平阳之明矾石》手稿,虚弱之际仍欣慰表示:“我终于把浙江的矿藏又弄清楚了一点。”

1930至1931年间,他连续发表《浙江沿海之火成岩》等十篇论著,占遗著28篇的三分之一以上,深入研究浙江东南沿海地区的火成岩类型、分布及成因。通过显微鉴定,他明确提出“明矾石由流纹岩及凝灰岩变质而成”等科学结论。

其研究方法与成果为后世浙江地质工作提供了重要基础。

青田叶蜡石(左图)、明矾石(右图)(图源自网络)

山河识途:地貌宗师的贡献与传承

叶良辅是中国地貌学的重要奠基人。

1920年,叶良辅赴美国哥伦比亚大学地质系进修,师从地形学家蒋森(D.W. Johnson),专攻地貌学。

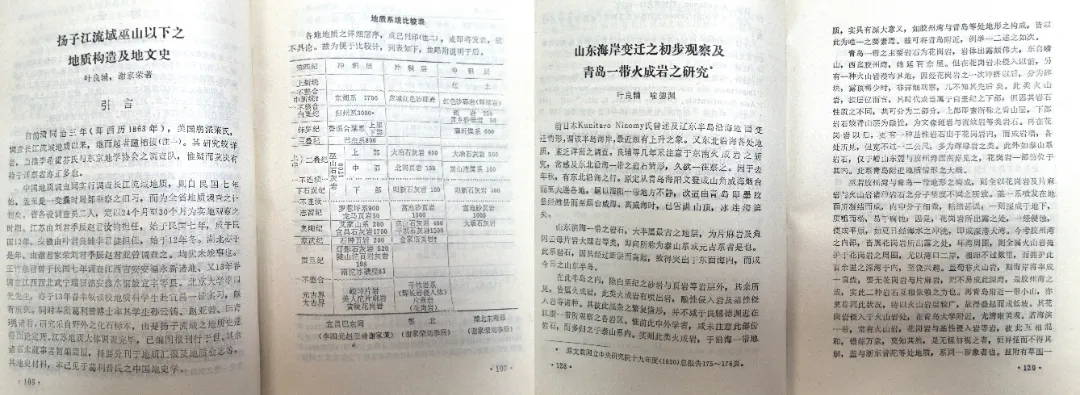

1925年,他与谢家荣合著《扬子江流域巫山以下地质构造与地文史》,首次提出长江三峡成因为先河流劫夺,后复幼深切,并划分出三个地文期。该论断历经数十年验证,至今仍被学界推崇。

1932年,他与喻德渊合作发表对山东海岸变迁的研究,以扎实的岩性分析反驳了日本学者提出的海岸上升观点,展现出不盲从权威、实事求是的科学精神。

叶良辅始终坚持以事实为依据,这一态度深刻影响了他的学生,也成为了浙江大学“求是”精神的一位代表。

(图源自《叶良辅与中国地貌学》)

自1938年起,因体力衰退,叶良辅不得不减少野外工作,转赴浙江大学任教十一年。他嗓音低哑,常年带病,咳嗽不止,却仍坚持授课。学生不忍其奔波,劝他在家讲课,他执意不肯,最终应允坐着上课,却常咳喘至难以成声。尽管家中六口人食不果腹,他仍常留学生在家里共同进餐。他讲课清晰深刻,深受敬爱。

抗战期间,浙大西迁。叶良辅携家带口,随竺可桢校长辗转建德、泰和、宜山、遵义,最终抵达湄潭。身体羸弱、肺病缠身的他,常在唐家祠改就的办公室中工作至深夜。

叶良辅倡导启发式教学。学生提问时,他并不直接作答,而是耐心引导,从旁启发,鼓励他们自行推得结论。据地貌学家沈玉昌回忆,这种方法不仅加深了对知识的理解,也深远影响了他后来的研究工作。

叶良辅不仅强调科学的精神,更撰写《科学方法与地学研究》、《地形研究指要》专文,论述地学研究的科学方法,他指导的研究生,通过毕业论文的撰写过程,把科学求是精神,落实到科学研究实践中。

曾有学生问:“山河破碎,学地质何用?”他沉默片刻,答道:“一个民族若连脚下的土地都不了解,何谈收复山河?”

在湄潭,叶良辅把野外当作课堂,带学生辨认岩石、测量地层。无罗盘仪,便凭经验与双眼判断。他指着远山说:“那是寒武纪石灰岩,四亿年前,这里曾是一片海洋。”

叶良辅始终认为地理学在中国至关重要,坚持浙江大学地理系不应改为地质或地学系,力排众议维护地理学科地位,使浙大成为中国地理教育与科研的重地之一。

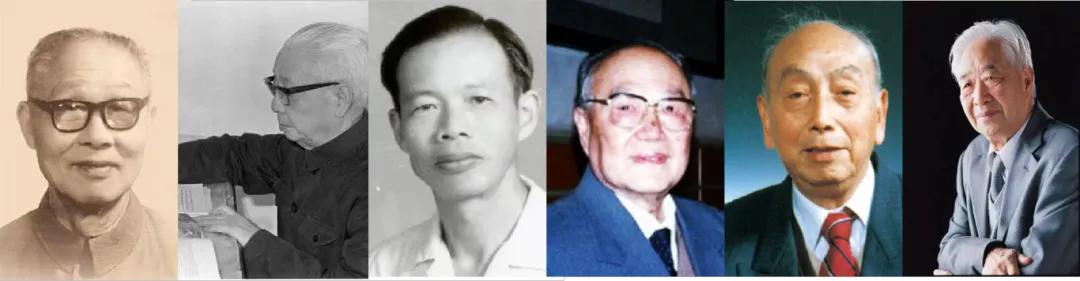

他培养出严钦尚、丁锡祉、沈玉昌、杨怀仁、施雅风、陈吉余等一大批中国地质与地貌学领军人物,他们后来多数成为各部门的中坚力量。

叶良辅如同一块基岩,默默托举起一座座学术高峰。

叶良辅先生部分学生(自左往右:严钦尚、丁锡祉、沈玉昌、杨怀仁、施雅风、陈吉余)(图源自网络)

1949年9月,叶良辅在杭州病逝,年仅55岁。

他未能见到新中国的崛起,也未看到学生如星辰般照亮中国地质事业的天空。但他所留下的,远不止论文与地图,更是一种在烽火中坚守学术、以知识报国的精神。

敢为人先:地质先驱的不灭精神

叶良辅的一生,贯穿着一种“敢”的精神——敢在荒芜中开垦学科之路,敢在战火中坚守教育之责,敢以病弱之躯书写山河传奇。他从不为时局所困,也不因身体示弱,敢于走向野外、敢于挑战权威、敢于把学术种子撒在最年轻的心里。

叶良辅敢想、敢为、敢担当的精神,早已嵌入浙江大学“求是创新”的基因之中,在地质人脚下每一寸土地中回响。

当我们今天享受中国地质科学带来的资源和环境安全保障时,不应忘记这位长眠于杭州灵隐的奠基者——他以短暂的一生,诠释了什么是真正的“地质报国”。

叶良辅(图源自网络)

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。