版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

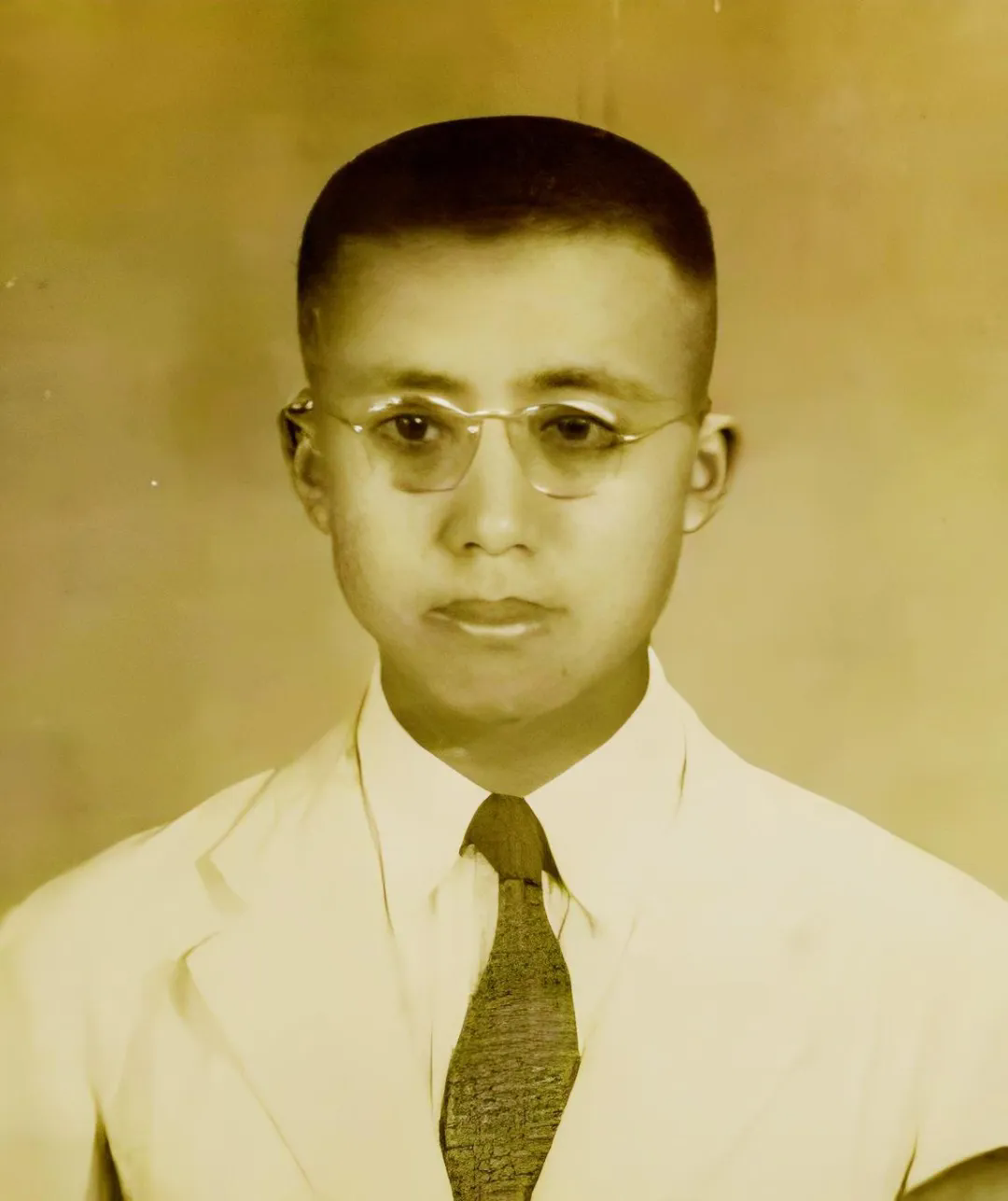

章元龙:矿物学与晶体学的科学巨匠

上传时间:2025-04-07 10:53 来源:浙北地勘

简介:

章元龙(1915年-1990年),吴兴荻港人(今属湖州南浔区和孚镇),章鸿钊之子,曾任北平研究院上海镭学研究所助理研究员、南京地质调查所技正。

章元龙(1915年-1990年),吴兴荻港人(今属湖州南浔区和孚镇),章鸿钊之子。曾任北平研究院上海镭学研究所助理研究员、南京地质调查所技正。新中国成立后历任中国科学院地质研究所研究员、研究室主任、上海硅酸盐研究所研究员等职。

童年的启蒙与求学之路

章元龙先生于1915年12月20日出生在北京,父亲章鸿钊是中国近代地质学的奠基人之一。受家庭影响,章元龙从小便对自然科学产生了浓厚的兴趣。青年时期,他亲眼目睹了旧中国的贫困与落后,这激发了他通过科学强国的决心。

章氏故居

1933年,章元龙考入北平辅仁大学物理系,1937年以优异成绩毕业后,被聘为上海镭学研究所的助理研究员。与陆学善教授的合作让他展现了卓越的实验设计才能,1939年,他的研究成果《用背射照相精密测定点阵距》在英国伦敦物理学会会志上发表,标志着他在晶体学领域的初步成功。

章元龙曾工作过的上海镭学研究所所在地地图

战火中的坚持与创新

抗日战争爆发后,上海沦陷,研究所停摆,章元龙的工作受到严重影响。然而,战胜后他没有停下脚步,返回南京的中央地质调查所,继续深入研究X射线晶体学。在这段艰苦的日子里,他通过不断改进X射线徘循照相机,使其性能超越了当时美国的技术水平。

此时的中国矿物学研究仍处于起步阶段,许多问题依赖外国解决。章元龙凭借出色的研究能力,设计制造了国内首台自动记录差热分析仪,极大提升了矿物鉴定的能力。

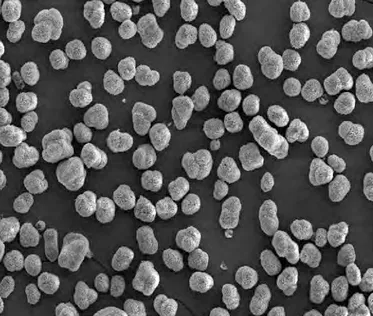

传奇发现:拜耳石的遇见

在矿物学研究中,章元龙通过差热分析,发现三水铝矿的独特特征,推测自然界应当存在一种名为拜耳石的矿物。七年后,这一假设得到了验证,英国矿物学家在自然界中成功找到了拜耳石。这一发现再次证明了章元龙敏锐的科学直觉。

拜耳石晶

此外,他在铝矿成因理论上提出的观点“高岭石脱硅会形成单水铝矿”,不仅改变了国际学术界对这一问题的认知,也使中国在矿物学研究领域占据了重要位置。

智慧与技术:人工水晶的突破

1958年,章元龙领导的团队开始研究人工压电水晶,尽管设备和技术条件十分困难,但他们最终成功制造出满足生产需求的水晶,并在1964年获得国家新产品一等奖。

在金刚石的人工合成方面,章元龙提出了“单向加载四对斜滑面式立方体超高压高温装置”设计,为大颗粒金刚石的生长提供了理论基础和技术保障。他的研究室在金刚石生长领域一直处于国内领先地位,甚至在国际上也占有一席之地。

教书育人:传承与奉献

除了科研,章元龙还在教育方面做出了巨大贡献。他不仅自己不断深入钻研,还培养了大量科技人才。作为导师,他指导了七名研究生,其中许多人后来成为学术界的中坚力量。章元龙严谨治学,平易近人,深得学生们的尊敬与爱戴。

在学术工作之外,他也始终不忘推动中国晶体学的进步,积极推动建立中国晶体学会,贡献了许多宝贵的学术思想。

晚年的坚守与精神遗产

晚年的章元龙虽因患帕金森病而面临书写困难,但他依然坚持口述论文,由妻子记录完成,继续为科学理论的完善贡献自己的力量。他的坚定信念和科学精神一直未曾动摇。

结 语

章元龙的一生,是科学报国、无私奉献的一生。他通过自己的一系列发现和创新,为中国矿物学、晶体学事业的发展作出了不可磨灭的贡献,更以他的坚韧、智慧和不懈奋斗的精神,影响和启迪了无数后人。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。