版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

侯德封:中国地质拓荒人

上传时间:2025-11-05 10:43 来源:瀚海档博

作者:张丽丽

简介:

侯德封(1900年4月8日-1980年2月24日),河北高阳人,著名地质学家、地球化学家,中国科学院学部委员(院士),曾任中国科学院地质研究所、地球化学研究所所长。

侯德封(1900年4月8日-1980年2月24日),河北高阳人,著名地质学家、地球化学家,中国科学院学部委员(院士)。曾任中国科学院地质研究所、地球化学研究所所长。中国科大地球化学和稀有元素系首任系主任。

1900年,侯德封出生于河北高阳的一个书香门第。那时的中国正深陷内忧外患,八国联军的铁蹄践踏北京,“庚子赔款”的屈辱深深刺痛了每一个中国人的心。年幼的侯德封目睹了政府的腐败与外敌的入侵,心中埋下了读书报国的种子。他的父亲侯耿灿是前清秀才,与维新派人士交好,主张兴洋学、办工厂,以实业救国。受父亲影响,侯德封兄长选择了采矿专业,而他则立志成为一名工程师,希望通过发展矿业让国家富强起来。

1919年,侯德封考入北京大学地质系。他一边刻苦学习,一边投身反帝反封建的革命洪流。毕业后,他辗转于矿业和地质调查部门,足迹遍布全国的高山大川、矿井钻台,系统调查了全国43个矿种、208个矿区的资源,编纂了《中国矿业纪要》,并于1937年出版了《黄河志·地质志略》,为中国地质事业的发展奠定了重要基础。

侯德封(前排中)

然而,在那个动荡的年代,侯德封的抱负难以施展。地质矿产的成果得不到当局重视,工业救国的理想遥不可及。他曾以一幅画表达内心的苦闷:黑暗中站着一只绵羊,无声地诉说着对时局的不满。直到新中国成立,他才真正迎来人生的转折点,挥笔画下另一幅画——蓝天白云下,金色麦浪前,一只母羊哺育羔羊,表达了对新生活的热爱和对科学的满腔热情。

1951年,51岁的侯德封出任中国科学院地质研究所所长,后又兼任地球化学研究所所长。决心为中国地质事业奋力开拓的他曾说,自己的后半生要“做好三件事”。

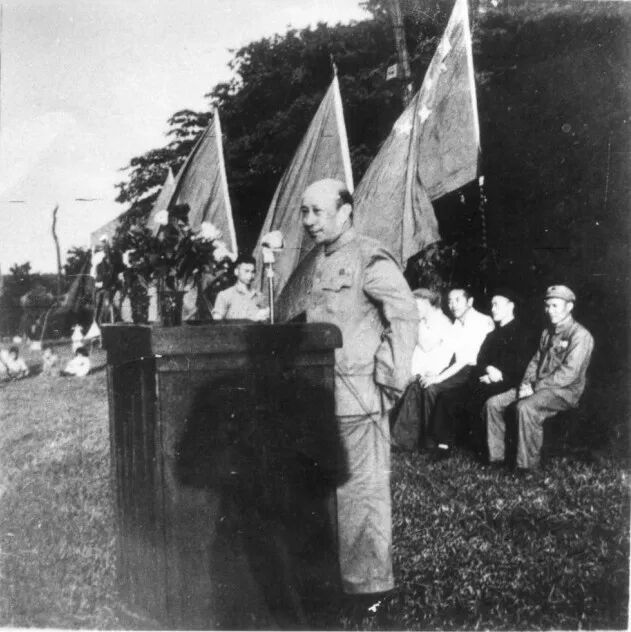

侯德封致辞

第一件事是为国家经济建设服务。50年代初,湖南湘潭锰矿资源告罄,他带队调查,发现深部仍有原生碳酸锰矿,及时解决了国家钢铁工业的“断锰”危机。此外,他与李四光等科学家一起,打破了外国学者“中国陆相地层不利于生油”的论断,为大庆油田等东部油田的发现提供了理论依据。

第二件事是将科学研究推向更高水平。他不仅组织地质基础研究,还开创了地球化学等新兴学科。60年代初,他提出“核子地球化学”概念,这一理论后来被非洲加蓬的天然核反应堆所证实。他的远见卓识为中国科技发展开辟了新方向。

第三件事是培养年轻人才。他在中国科大担任地球化学和稀有元素系系主任时,主张学生要打好数理化基础,练好实验技术的基本功,并常对学生说:“地学既是一门自然科学,又是一门实验性很强的科学,任何心存侥幸都是徒劳的。”他要求学生做到“厚实、善思、耐劳、标新、敢为、谦虚”,这些品质正是他一生的写照。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。