版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

成语中的地质秘密(四)

上传时间:2025-10-15 15:17 来源:地质时空漫游馆

作者:戴蒙Damon

简介:

沉积的“时间胶囊”:从颗粒到岩石 积沙成塔 “积沙成塔”所蕴含的道理,在地质学中同样适用,河流携带的泥沙沉积之后,年复一年,层层叠叠的沉积物在压力和胶结作用下逐渐硬化,形成砂岩。

沉积的“时间胶囊”:从颗粒到岩石

积沙成塔

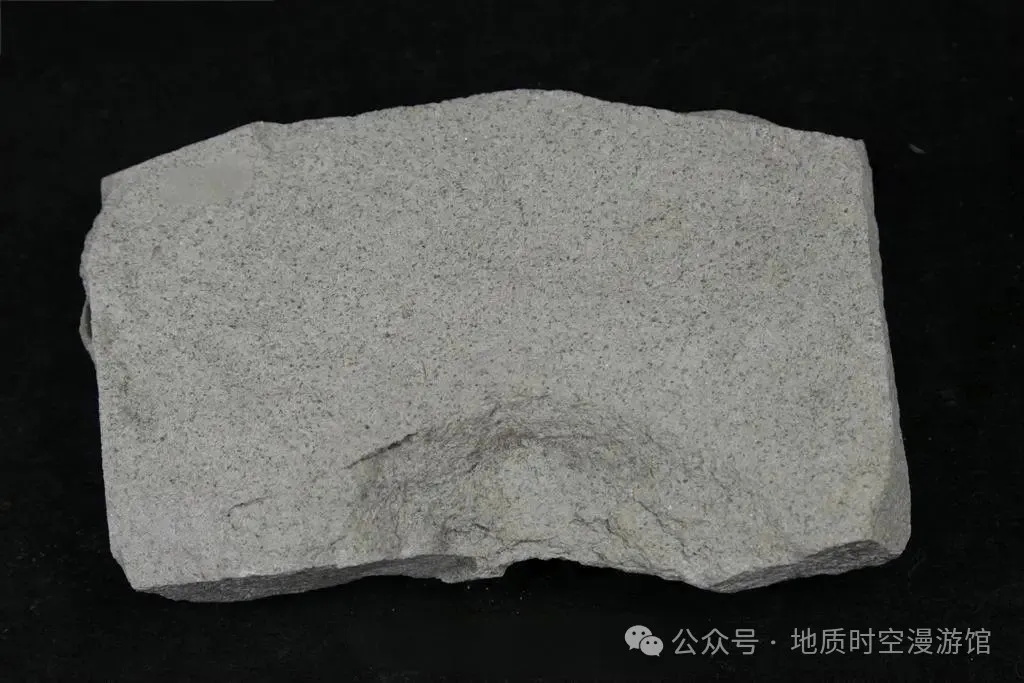

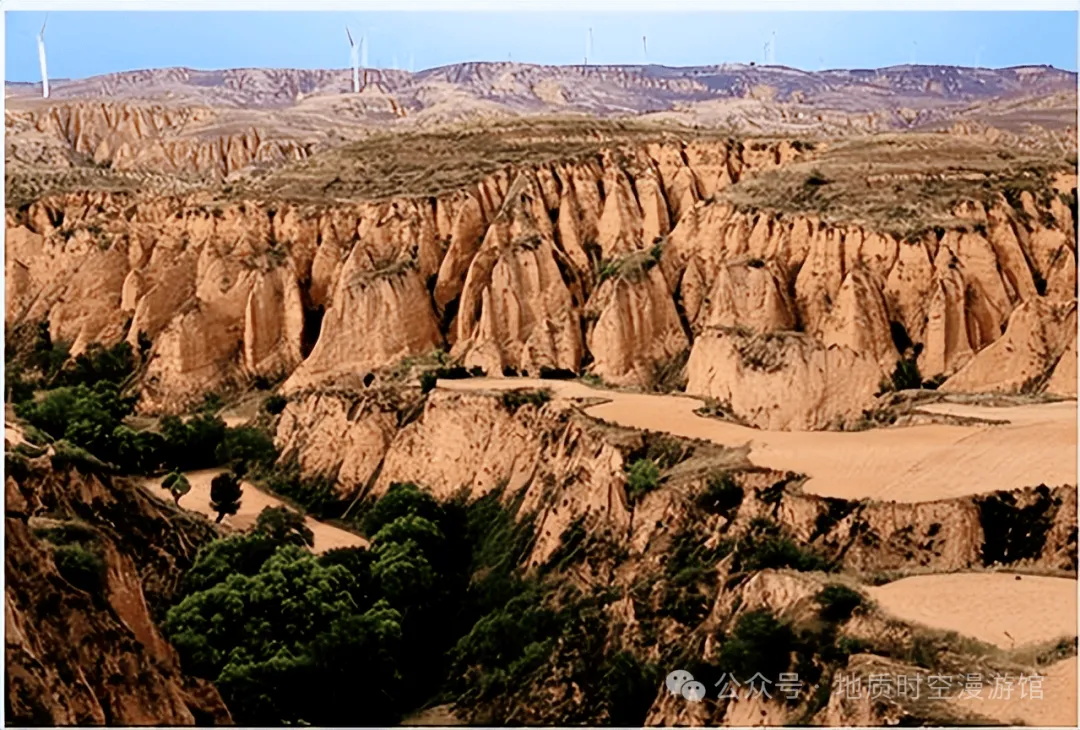

“积沙成塔”所蕴含的道理,在地质学中同样适用。河流携带的泥沙沉积之后,年复一年,层层叠叠的沉积物在压力和胶结作用下逐渐硬化,形成砂岩。我国的黄土高原,也是风力搬运的沙尘长期堆积形成的,最厚处可达数百米,每一层黄土都记录着不同时期的气候环境。

▲长江边上沙丘

▲砂岩

▲黄土地貌

砂里淘金

“砂里淘金”则体现了沉积作用的分选能力。黄金的密度是砂粒的7倍多,当河水流动时,砂粒被轻易带走,而金粒则因重量大沉积在河床底部、漫滩或石滩缝隙处,形成可供开采的砂金矿。这种“重者下沉、轻者上浮”的现象,是沉积地质学中机械沉积分选作用的典型案例,也让古人在实践中掌握了寻找黄金的智慧。

▲砂里淘金

百川归海

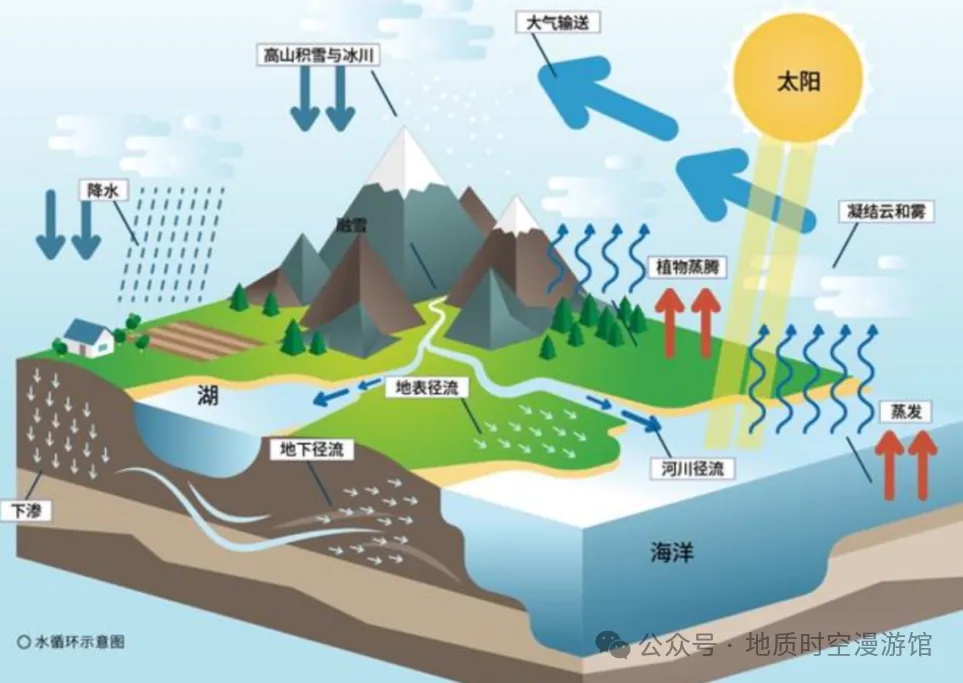

“百川归海”描述的水循环,是沉积作用的重要动力。河流作为“搬运工”,将陆地上的泥沙、矿物质带入海洋,在河口处形成三角洲(如长江三角洲),部分沉入海洋之中。这些沉积物经过漫长岁月形成沉积岩,记录了地球表面的物质循环历史,是“百川归海”的地质延续。

▲水循环示意图

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。