版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

跳出风水玄学!这本《地学金鋮》才是中国古代的 “实用地理百科”

上传时间:2025-09-28 15:49 来源:古本雅集

简介:

藏于故纸堆的“地学密码”:《地学金鋮》如何重绘古代山水智慧? 当我们在手机上滑动电子地图,规划出行路线时,或许很难想象,几百年前的古人早已用毛笔在绢帛上勾勒出山川大地的“运行密码”。

藏于故纸堆的“地学密码”:《地学金鋮》如何重绘古代山水智慧?

当我们在手机上滑动电子地图,规划出行路线时,或许很难想象,几百年前的古人早已用毛笔在绢帛上勾勒出山川大地的“运行密码”。在浩如烟海的古籍中,有一本名为《地学金鋮》的著作,如同被时光尘封的罗盘,静静诉说着中国古代“地学”(涵盖地理、地质、堪舆等综合学问)的独特智慧。它既非家喻户晓的《山海经》,也不同于《水经注》的恢弘叙事,却以“实用至上”的独特视角,成为古代士人勘山察水、安身立命的“案头宝典”。

被低估的“地学奇书”:书名、作者与历史底色

《地学金鋮》的书名,本身就暗藏玄机。“地学”二字,直指其核心研究对象——大地的肌理、水文的走向、地形的变迁;“金鋮”则意为“锋利的金属工具”,暗喻此书如同剖开大地的“手术刀”,能精准解读山川地理的奥秘。这种将“学问”与“工具性”结合的命名方式,在古代地学典籍中颇为罕见,也暗示了它的实用主义内核。

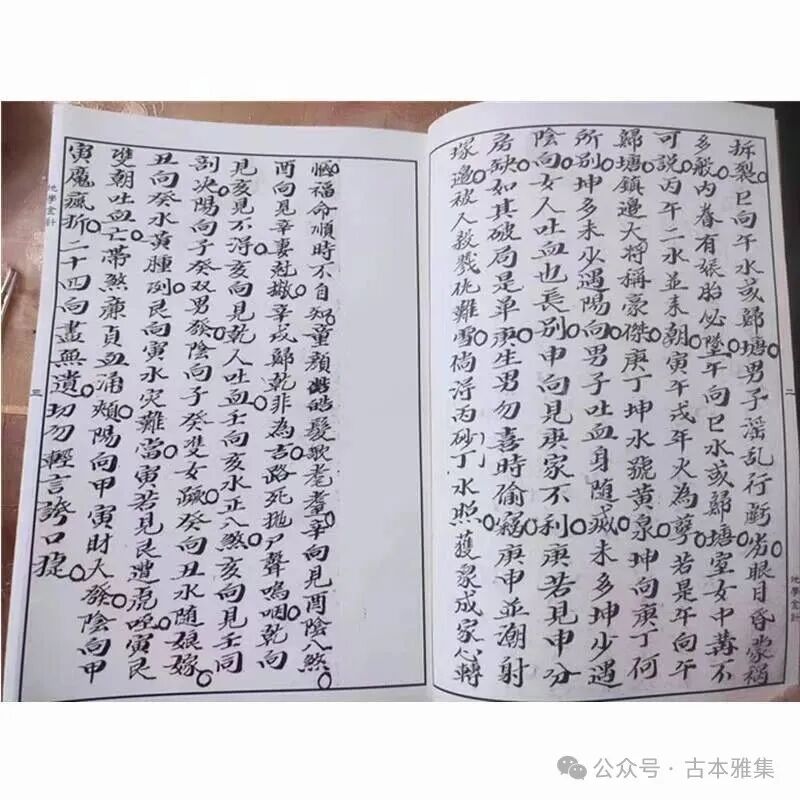

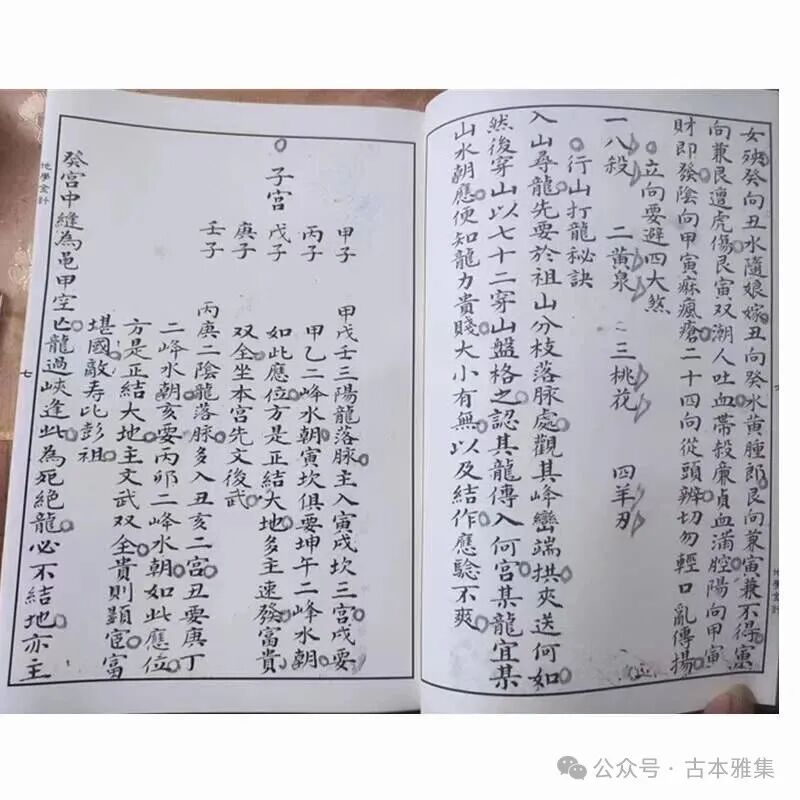

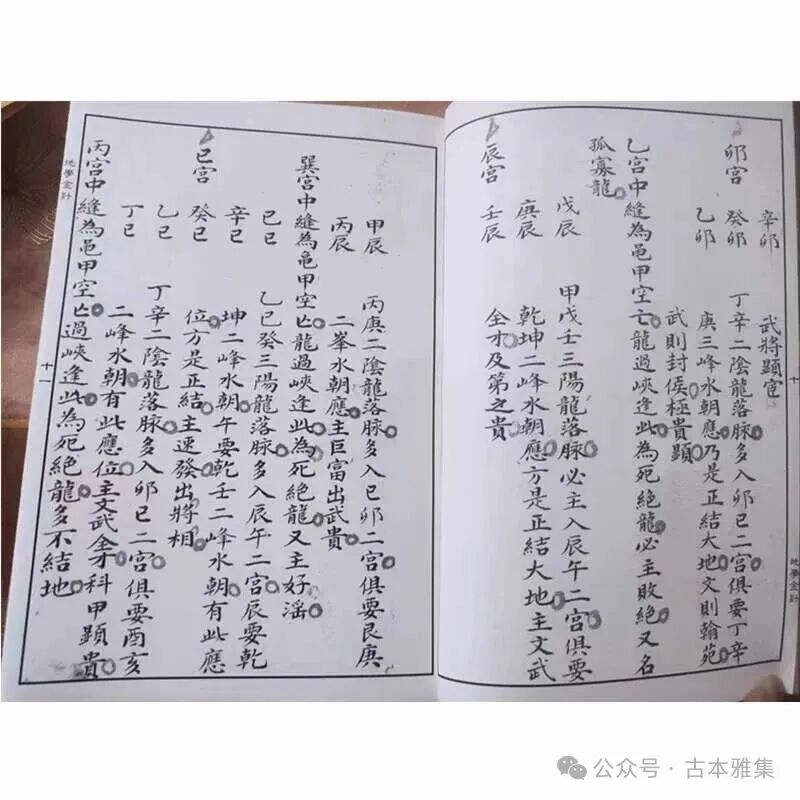

关于此书的作者,现存史料并无明确记载,仅能从版本考据中推断,其成书于明末清初,由一批专注于 “经世致用”的士人编撰而成。彼时,社会动荡促使文人跳出书斋,将目光投向“辨方、相土、治田”等关乎民生的实用之学,《地学金鋮》正是这一思潮的产物。它并非出自单一学者之手,更像是一部集合了历代地学经验的 “实践手册”,收录了从先秦到明代的民间察地、治地智慧,兼具理论性与操作性。

从历史背景来看,明末清初的“地学热”与当时的社会需求紧密相关。一方面,战乱导致大量土地荒芜,流民需要通过辨识地形来开垦荒地、重建家园;另一方面,商品经济的萌芽推动了城市建设与交通发展,官府与商人都需要可靠的地理知识来规划城池、铺设驿道。《地学金鋮》恰好填补了这一空白,它摒弃了传统地学典籍中晦涩的玄学色彩,转而以 “数据化” 的方式记录地形——比如用“步”(古代长度单位)丈量坡度,用“寸” 标注土壤厚度,甚至详细记载了不同地域的降雨规律与农作物适配性,堪称古代的 “实用地理百科”。

独树一帜的智慧:跳出 “玄学”的地学实践

在很多人的印象中,古代与“地理”相关的典籍往往与“堪舆(风水)”绑定,充满神秘主义色彩。但《地学金鋮》最独特的价值,恰恰在于它跳出了“风水玄学”的桎梏,以近乎“科学观测”的态度研究大地。

书中最令人惊叹的,是其对“地形与民生”关系的细致观察。例如,在“辨土篇”中,作者将土壤分为 “黄壤、黑垆、红壤、白碱”四类,不仅描述了每类土壤的颜色、质地,还详细记录了其“宜种作物”“蓄水能力”“改良方法”。其中记载,“黄壤五里一易(五年需轮作一次),黑垆十里一易,红壤三里一易”,这种基于长期实践的总结,与现代土壤学中“土壤肥力周期”的理论不谋而合。更难得的是,书中还收录了民间“以草木辨土”的智慧——“见艾高丈许,知其下有肥壤;见蒺藜丛生,知其下多石砾”,这种通过植物生长状态判断土壤质量的方法,至今仍在农业生产中沿用。

此外,《地学金鋮》对水文的研究也极具前瞻性。在“察水篇”中,作者提出“水有三性:润、泄、蓄”,并详细介绍了如何通过观察水流速度、水质颜色、河岸形态,判断水源是否适合灌溉、饮用,甚至预警洪涝灾害。书中记载的“筑堤束水法”,通过在河岸两侧修建矮堤引导水流,既减少了水土流失,又提高了灌溉效率,其原理与现代河流治理中的“生态护岸”理念惊人相似。这种将“顺应自然”与“主动改造” 结合的智慧,正是中国古代地学的精髓所在。

纸上的 “山水故事”:藏在典籍里的民间智慧

一本好的古籍,从不只是冰冷的文字,更藏着鲜活的人间烟火。《地学金鋮》中收录的几则民间“察地故事”,至今读来仍饶有趣味,也让我们看到古代百姓如何运用地学智慧安身立命。

其中一则记载于“辨方篇”:明末江南地区有一位姓周的农夫,因家乡遭遇洪水,被迫迁徙至陌生之地。他依据《地学金鋮》中“‘坐北朝南,背山面水’非唯宜居,更需‘观风’”的说法,没有盲目选择看似平坦的平原,而是观察当地的风向——发现此地冬季多西北风,夏季多东南风,便特意将房屋建在 “两山之间的凹处”,既避开了冬季寒风直吹,又能让夏季凉风穿堂而过。更妙的是,他根据书中“‘山尖如笔,其下多泉’”的记载,在屋后的“笔架山”下找到了一处山泉,不仅解决了饮水问题,还能用泉水灌溉农田。最终,他的家园成为当地最宜居的村落,后人也一直沿用他的选址智慧。

另一则故事则与“治沙”有关。书中记载,清代甘肃地区有一片常年受风沙侵袭的荒地,当地官员依据《地学金鋮》中“‘以沙固沙,以草阻风’”的方法,先在沙地边缘种植耐旱的沙棘、柠条,形成 “第一道防风障”,再用麦秆、稻草编织成方格状铺在沙地表面,固定流沙,最后在方格中播种沙蒿。三年后,这片荒地竟变成了可耕种的良田。这一方法,与现代“草方格沙障” 治沙技术几乎完全一致,不得不让人惊叹古人的实践智慧。

穿越时空的价值:为何今天我们仍需读《地学金鋮》?

在卫星遥感、GIS 技术普及的今天,这本几百年前的古籍似乎早已“过时”。但实际上,《地学金鋮》中蕴含的“敬畏自然、顺应规律”的地学思想,恰恰是当下我们应对环境问题的重要启示。

书中强调“‘地不欺人,唯人善察之’”,提醒人们要尊重大地的自然规律,而非盲目改造。这种理念,与现代“可持续发展”“生态保护”的思想高度契合。例如,书中反对“‘毁林造田’‘填湖建房’”,认为“‘山有林,则水有源;湖有泽,则地有润’”,这与当下“保护生态屏障”的环保理念不谋而合。此外,书中收录的民间智慧——如通过植物判断土壤质量、根据地形规划水利工程等,至今仍能为乡村振兴、生态农业提供参考。

更重要的是,《地学金鋮》让我们看到,中国古代的“地学” 并非玄学,而是基于长期实践的“生存智慧”。它教会我们,对待大地应保持“观察、尊重、利用”的态度,这种态度,正是我们在快速发展的时代中最需要的“慢智慧”。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。