版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

《关中胜迹图志》中的三秦画境

上传时间:2025-09-24 10:59 来源:地图杂志

简介:

清乾隆年间,陕西巡抚毕沅及其幕僚巧妙地将三秦地区的秀美风光定格于《关中胜迹图志》的60余幅地图之中,这些地图既继承了中国传统山水画的技法,又传达了一定的地理信息,成为清代志书地图中对中国传统山水画技法进行创新的杰出代表。

清乾隆年间,陕西巡抚毕沅及其幕僚巧妙地将三秦地区的秀美风光定格于《关中胜迹图志》的60余幅地图之中,这些地图既继承了中国传统山水画的技法,又传达了一定的地理信息,成为清代志书地图中对中国传统山水画技法进行创新的杰出代表。

一、《关中胜迹图志》的编纂

清乾隆三十五年(1770年),毕沅这位意气风发的状元在为官十余年后,荣升陕西按察使。他出生于经济繁荣的江苏镇洋(今江苏省太仓市),自幼受到学者沈德潜、惠栋的教导,钟情于山川胜迹。在他担任陕西按察使、陕西布政使、陕西巡抚的岁月中,陕西岁稔年丰、百姓安居乐业。其间,他走遍了陕西的大半山川胜迹,常向乡绅、百姓咨询地理山川、风土人情,并在此过程中积累信息,加以考证。

多年的积累使得毕沅收集的陕西各地名胜信息卷帙浩繁。清代中期,虽有《华山经》、乾隆《华岳志》等专志介绍陕西境内部分名胜,但缺乏包罗区域地理、名山、大川、古迹等信息的综合性图书。于是,在乾隆四十一年(1776年),毕沅召集他的幕僚,将自己收集的陕西地理、名山、大川、古迹等信息编纂成书,取名《关中胜迹图志》。该图志被编入《四库全书》,属史部“地理类”中的“古迹”一类,但并非局限于狭义的古迹内容,而是一部包括地理、名山、大川、古迹等信息,内容丰富、全面,图文并茂的区域名胜志书。乾隆四十五年(1780年)以后,毕沅又组织幕僚钱坫、孙星衍等人对《关中胜迹图志》进行修订。

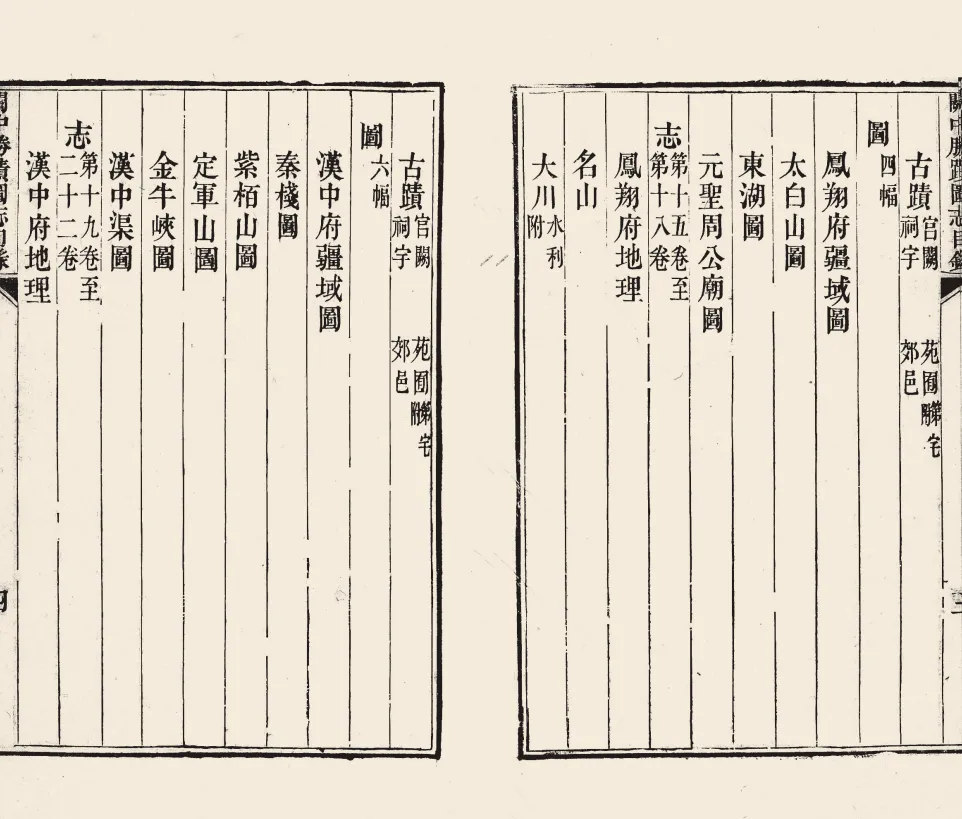

《关中胜迹图志》部分目录(灵岩山馆刻本)

据《关中胜迹图志》(灵岩山馆刻本)中的《四库全书提要》记载:“其书以郡县为经,以地理、名山、大川、古迹四目为纬,而以诸图列于前,援据考证,各附本条,具有始末。”结合上图可知,《关中胜迹图志》(灵岩山馆刻本)以乾隆年间陕西府州分篇,篇前为图,附以各府州疆域名胜图;后为志,各府州均包括地理、名山、大川(水利附)、古迹(宫阙、范围、寺观、祠宇、郊邑、第宅附)四目。

图/张筱群

《关中胜迹图志》现存有清《四库全书》本、灵岩山馆刻本(镇洋经训堂刊本)、扬州阮元小琅嬛仙馆刻本、民国时期翻刻自灵岩山馆刻本的《关中丛书》本,以及2004年、2021年出版的张沛校点本。其中,《四库全书》本依据的陕西巡抚进呈本成书于乾隆四十一年;灵岩山馆刻本则成书于乾隆四十五年十月至乾隆四十七年(1782年)九月。

那么,《关中胜迹图志》中为何会有一批编绘精美的地图呢?这是因为当时名胜专志附带地图已成为一种惯例,许多名胜专志的编纂者意识到地图能够补充文字无法详尽表达的内容。名胜专志的性质类似于今天的旅游图书,而地图则是旅游图书中不可或缺的组成部分,其在景点地理位置、交通及游览线路等方面的表达,具有生动、形象、直观、易懂的特点,使读者一目了然。采用中国传统山水画技法绘制的名胜专志地图,还能让士人仿佛身临其境,激发他们的出行欲望或享受“卧游”之趣。因此,在编纂《关中胜迹图志》时,毕沅及其幕僚邀请山水画画师,采用中国传统山水画的技法绘制地图,通过细腻的笔法表现陕西名胜景观的风貌。

二、绘制地图的幕僚

毕沅爱才好士,在担任陕西巡抚期间,聘请有才之人组成自己的幕府。这些幕僚有的长于书画,有的在地理学方面知识渊博,还有的在其他领域有着特殊的才能。在毕沅的陕西巡抚幕府中,参与《关中胜迹图志》编纂工作的有山水画家马振、董椿、黄震,以及擅长地理的钱坫、孙星衍等。《关中胜迹图志》中的地图就是他们共同努力、协作的成果。据清钱泳《履园丛话》中的《画学》记载:“马冈千(马振),陕西乾州(今陕西省乾县)人。能传真,工于界划。适毕秋帆(毕沅)先生为陕西巡抚,撰刻《关中胜迹图志》,延冈千入署绘图。时董耕云(董椿)、黄竹庐(黄震)诸君皆在幕府,为指示之,又命临模宋、元、明各家,画学自此大进。”由此可知,马振参与了《关中胜迹图志》的地图绘制,而董椿、黄震则是《关中胜迹图志》地图绘制的“艺术指导”。

董椿、黄震二人是毕沅从江南地区带来的人才,他们精通中国传统山水画的技法,其中,董椿原名董乾,来自江苏青浦(今上海市青浦区),他“早工山水,笔甚颖秀”,并曾得到著名画家董邦达的指点传授;黄震来自江苏太仓,他在绘画方面技艺全面,尤其精于山水画,其绘画风格主要受到清初画家王时敏的影响。而来自陕西乾州的马振则以写实、传真的绘画技法著称,尤其擅长描绘关中地区的山水,其风格受到仇英、唐寅的影响。

钱坫、孙星衍于乾隆四十五年之后参与了《关中胜迹图志》的编纂工作,后人将他们视为灵岩山馆刻本的“地理指导”。其中,钱坫来自江苏嘉定(今上海市嘉定区),于乾隆四十一年加入毕沅的幕府。他经常与洪亮吉、孙星衍讨论舆地之学,熟知清代及以前的地理知识。例如,在钱坫《新斠注地理志·卷二》中,关于“京兆尹。故秦内史,高帝元年属塞国”一条,他指出:“司马欣国也。《史记·项羽本纪》亦曰秦。韦昭曰:‘桃林塞。’《三秦记》:‘塞在长安东四百里。’今同州府潼关同知以东南是其地。”这充分展现了他在文献研究方面的深厚功底。又如,他在《新斠注地理志·卷二》中提及“郑……有铁官。今华州南山、商洛之间出铁”,彰显了他对自然资源分布的了解。尽管《新斠注地理志》没有附带地图,但仍能根据文字记载窥见其渊博的地理学识。此外,钱坫还参与了乾隆《朝邑县志》《韩城县志》的编纂工作。

来自江苏阳湖(今江苏省常州市)的孙星衍,于乾隆四十五年加入毕沅的幕府,被毕沅誉为“通才”。孙星衍在方志学领域有着显著的成就,被认为是清代中期颇有建树的地理学专家之一。在地理研究中,孙星衍展现出沟通古今的强烈意识。例如,他所著的《分淮注江论》综合了《尚书·禹贡》、郦道元《水经注》、应劭《汉书注》、王象之《舆地纪胜》、欧阳忞《舆地广记》、王存《元丰九域志》等多种文献资料,证明孟子“排淮泗而注之江”的观点具有合理性,认为“江、淮、泗通流,不必在吴王沟通之后也”,并指出淮河上游的“分泄之处”对洪泽湖与运河水利的影响,其地理知识水平可见一斑。

三、《关中胜迹图志》的地图特色

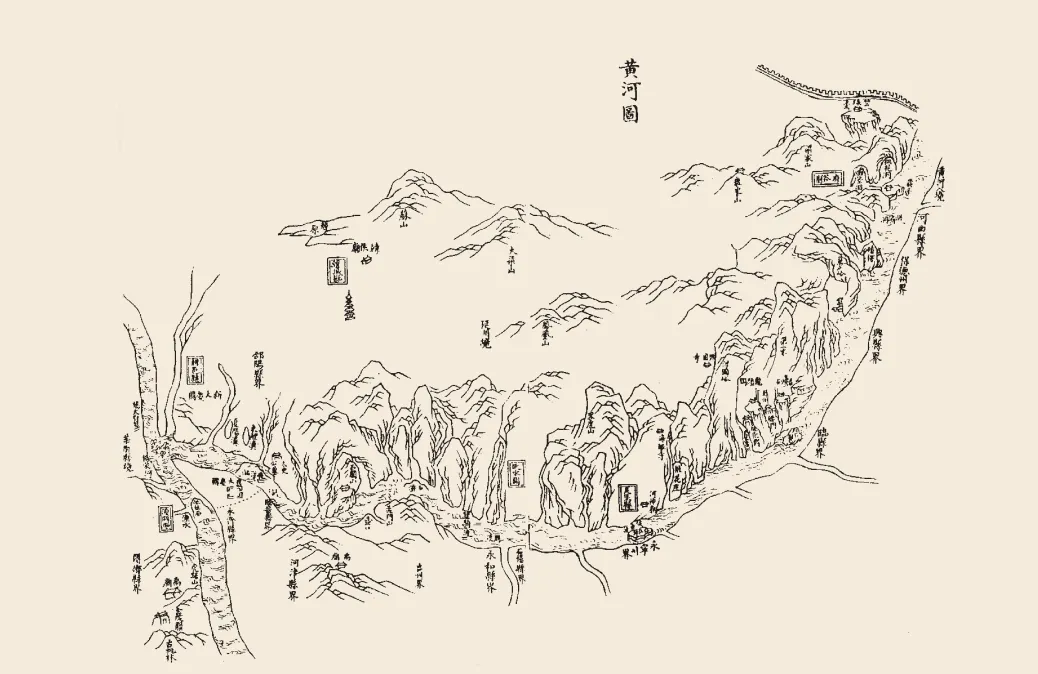

《关中胜迹图志》中的地图绘制既受到绘制者和“艺术指导”绘画水平的影响,同时也受到“地理指导”地理知识水平的影响。《四库全书》本和灵岩山馆刻本的地图在排序和绘制详细程度上存在显著的差异,这可能是不同幕僚的参与所致。从排序上看,《四库全书》本“以诸图附于后”,灵岩山馆刻本则“以诸图列于前”。从绘制详细程度上看,例如,《四库全书》本中的《黄河图》仅有两页,内容较为简略,主要采用中国传统山水画的技法勾勒出山脉、河流、湖泊、洞穴、长城、城邑、关隘、岛屿、祠宇、“碛楞”以及“瀵”等要素;相比之下,灵岩山馆刻本中的《黄河图》则有12页,全图在《四库全书》本的基础上增绘了集镇、村落、堡寨、驿铺、坟墓等要素,城邑的描绘也更为细致、立体、生动。

《关中胜迹图志》中的《黄河图》局部(《四库全书》本)

图/张筱群

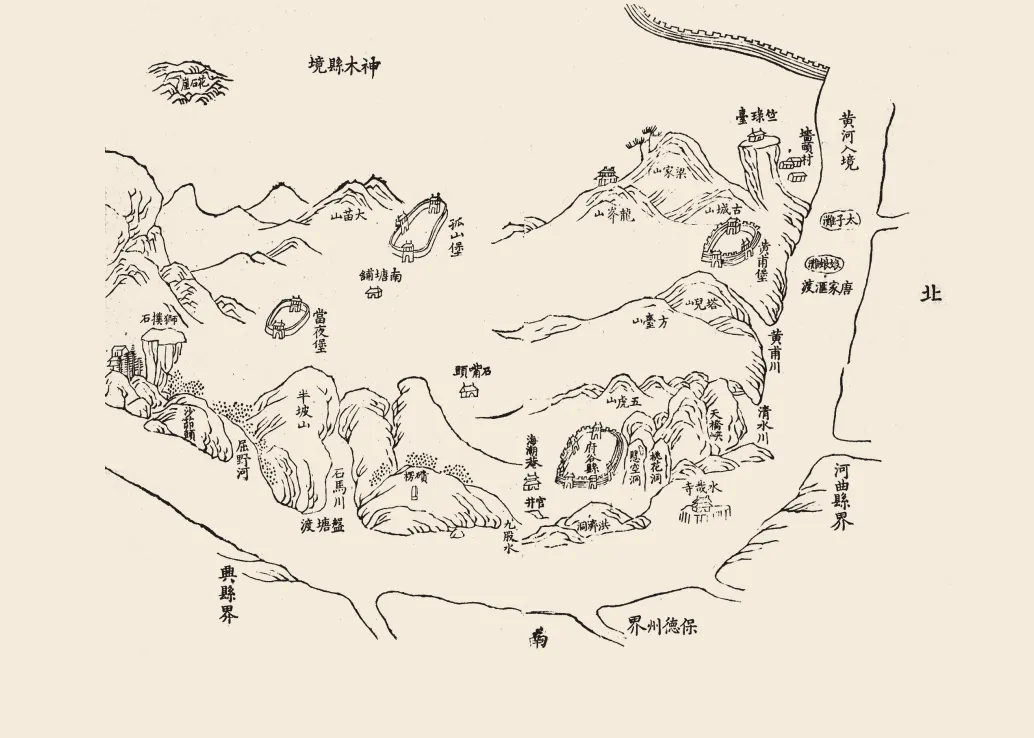

以灵岩山馆刻本为例,毕沅及其幕僚将地图分为两个类别:政区地图和景观地图。政区地图主要采用平面与立面相结合的传统示意绘法,以简明扼要的方式表达地理位置,旨在反映特定时期的行政区划。而景观地图则采用更艺术化的笔法,细致描绘特定时期的山脉、河流、宫殿、祠宇等景观,为实地游览和“卧游”提供参考。该类型地图在风格上与中国传统山水画相似,具有很高的艺术欣赏价值。

《关中胜迹图志》中的《黄河图》局部(灵岩山馆刻本)图/张筱群

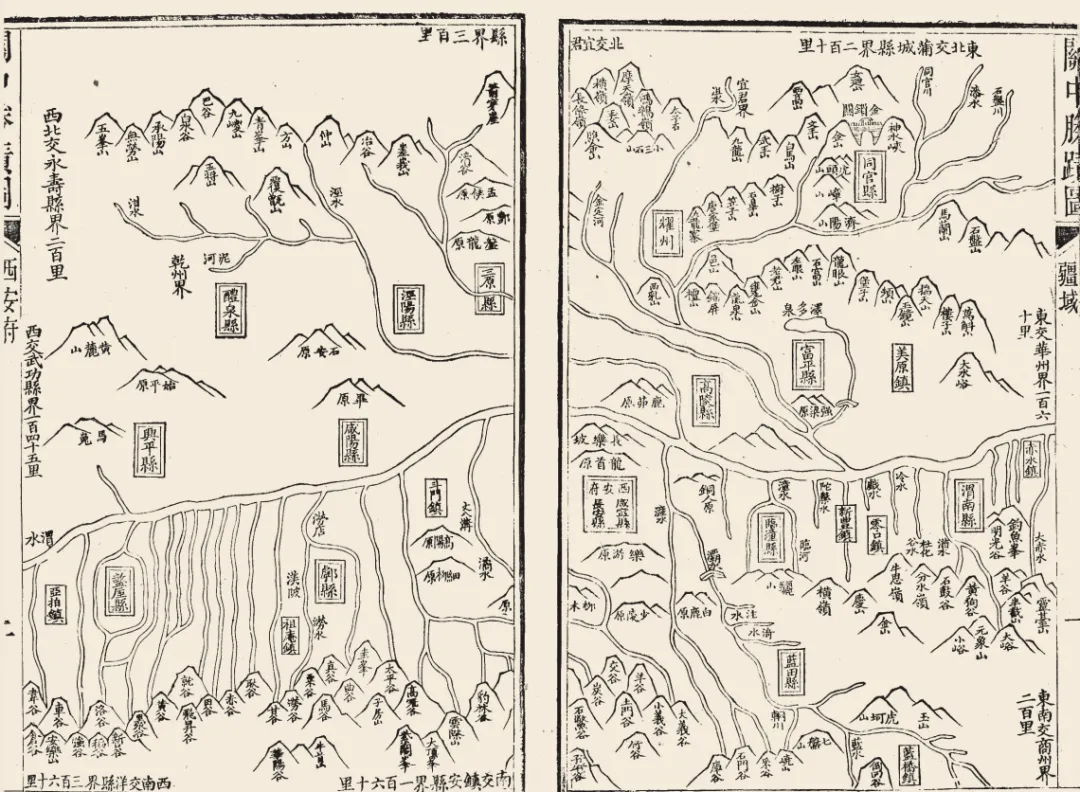

《西安府疆域图》是《关中胜迹图志》中一幅典型的政区地图。该图的图向为上北下南,全图采用平面与立面相结合的传统示意绘法,细致地展现了雍正十三年至乾隆四十七年(1735—1782年)的西安府全境,包括州县、集镇、山脉和河流要素。该图用象形符号表示山脉,用双线表示河流,用单线方框表示集镇位置,用双线方框表示州县治所位置。此外,该图还详细标注了州县、集镇、山脉和河流的名称。为了提供更全面的地理信息,全图四周标注了“四至”(即东、南、西、北)和“四隅”(即东南、东北、西南、西北),指明了西安府府城与邻近州县交界的距离。值得注意的是,该图与乾隆《西安府志》中的《西安府疆域图》存在明显的沿袭关系,而乾隆《西安府志》的编纂者之一严长明也是毕沅幕府中的幕僚。

《关中胜迹图志》中的《西安府疆域图》(灵岩山馆刻本)图/张筱群

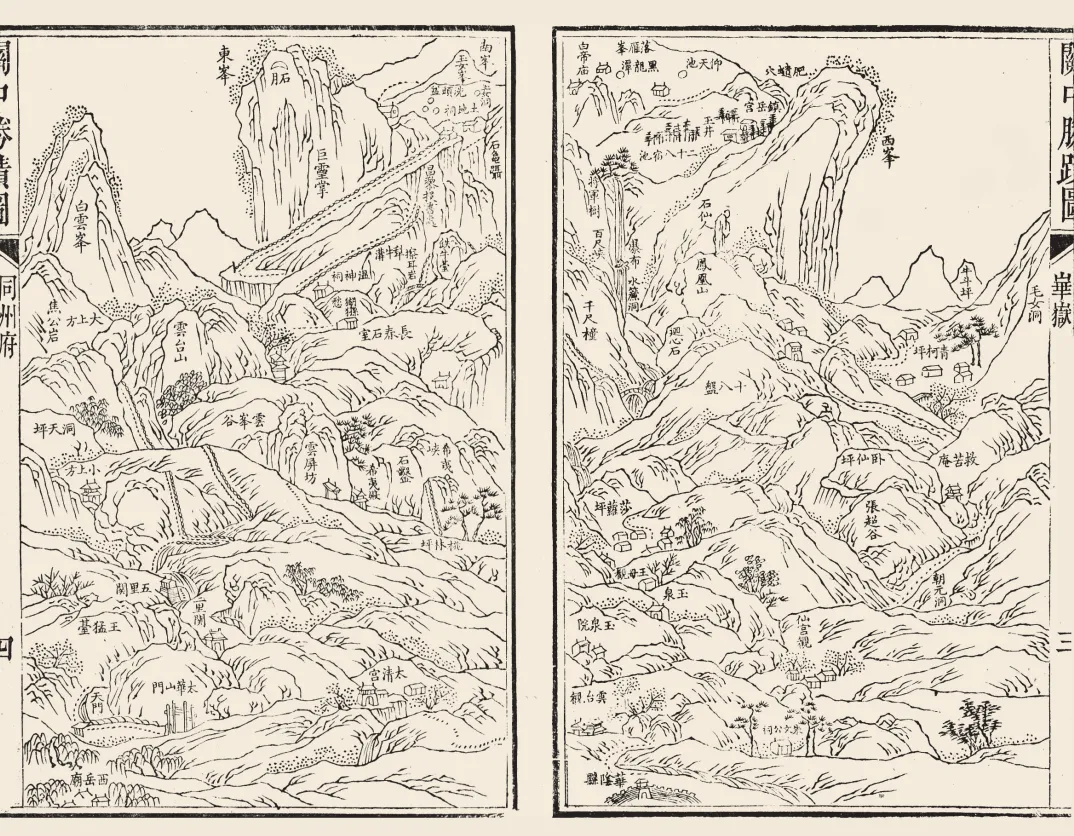

《华岳图》是《关中胜迹图志》中一幅典型的景观地图。该图采用中国传统山水画的技法,从华山北坡的视角绘制了康熙二十年至乾隆四十七年(1681—1782年)华山毛女洞至洞天坪段的景观,包括山石、树木、池沼、建筑等要素。在该图中,登山道路以单线点线标识,并在相应位置标注地物名称。值得一提的是,该图与雍正《陕西通志》中的《华岳山阴图》存在明显的沿袭关系。

《关中胜迹图志》中的《华岳图》(灵岩山馆刻本)图/张筱群

《关中胜迹图志》中的地图既继承了中国传统山水画的技法,又在此基础上加以创新,传达了一定的地理信息。这种继承主要体现在绘制准则和绘制方法两个方面。在《关中胜迹图志》地图的绘制过程中,构图布置是首要的绘制准则。这不仅体现了南齐画家谢赫所强调的“经营位置”的重要性,也符合唐代画家张彦远提出的“至于经营位置,则画之总要”的观点。从绘制方法上看,《关中胜迹图志》中的《华岳图》直接继承了北宋画家郭熙的“三远法”理论。所谓“三远法”,即“山有三远:自山下而仰山巅谓之高远;自山前而窥山后谓之深远;自近山而望远山谓之平远”。《华岳图》从华阴县(今陕西省华阴市)方向仰视华山,窥见东、西二峰之后的南峰,并远眺群山掩映的牛斗坪等,采用散点透视和多向透视的画法,在有限的空间内展现了华山毛女洞至洞天坪段的立体山水长卷。这种绘法与明末由西方传入的平面、抽象的投影测量制图方法不同。在《华岳图》中,绘图对象在画面中的尺寸比例由地图的整体设计决定,而非依据确切的比例尺。

《关中胜迹图志》中地图的创新主要体现在绘制目的上。如前所述,《关中胜迹图志》具有类似旅游图书的功能,是一本专门介绍名胜的志书。其中的地图主要服务于士人等,作为导览图使用。因此,这些地图采用了易于绘制且被大众所接受的中国传统山水画技法。同时,由于这些地图还需传达一定的地理信息,不能全然采用郭熙所说的“山因藏其腰则高,水因断其湾则远”的虚拟化空间处理方法。基于这些原因,《关中胜迹图志》中的地图在采用中国传统山水画技法时进行了创新。这些创新诠释了《关中胜迹图志》的特点:既减少了中国古代地图“计里画方”和明末以来由西方传入的投影测量制图的生硬与呆板,又拉近了绘画与现实地理空间的距离;既满足了士人对地理知识的需求,又满足了文人雅士远离喧嚣、享受宁静山水之美的向往和追求。

《关中胜迹图志》中的地图是清代志书地图中对中国传统山水画技法进行创新的杰出代表。三秦地区的秀美风光被巧妙地定格于60余幅地图之中,构成生动的画境。这些地图不仅为士人的出行和“卧游”提供了导览,还能满足部分军事勘察的需求;不仅具有重要的历史研究和艺术欣赏价值,而且为今人客观、全面地认识清代中期区域景观的建构过程及其形成规律提供了重要的资料。

注:本文系2020年国家社会科学基金冷门绝学研究专项“陕西古旧地图整理与研究”(20VJXT003)资助成果。

编辑:张希阳

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。