版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

滑坡和崩塌发生时,如何逃生?

上传时间:2025-09-10 10:35 来源:知识就是力量

作者:知识就是力量

简介:

近日,河北省承德市滦平县马营子满族乡南台子西沟村因强降雨导致山体滑坡,崩塌与滑坡,是我们在新闻报道中经常听到的两种地质灾害。

近日,河北省承德市滦平县马营子满族乡南台子西沟村因强降雨导致山体滑坡。崩塌与滑坡,是我们在新闻报道中经常听到的两种地质灾害。它们分别是如何形成的?又该如何防范呢?

一、“姿势”不同,类型不同

崩塌与滑坡的灾害形态具有一定的相似性,都出现了岩石或土体的转移,多半由降雨诱发,时间集中在我国的主汛期,即每年的6~9月。

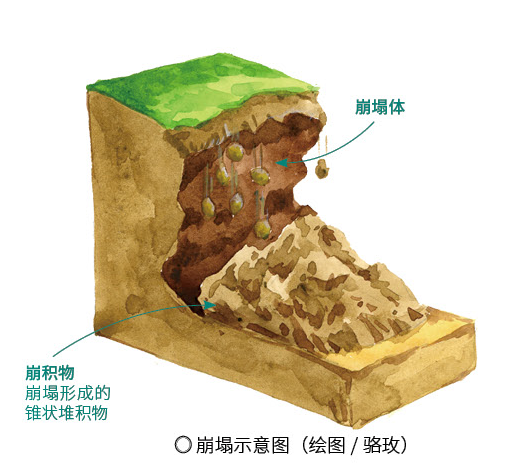

崩塌是指陡坡或接近直立的岩石或土体,由于浸水或者风化,在重力作用下突然脱离山体,发生崩落、滚动,并堆积在坡脚或沟谷的地质现象。

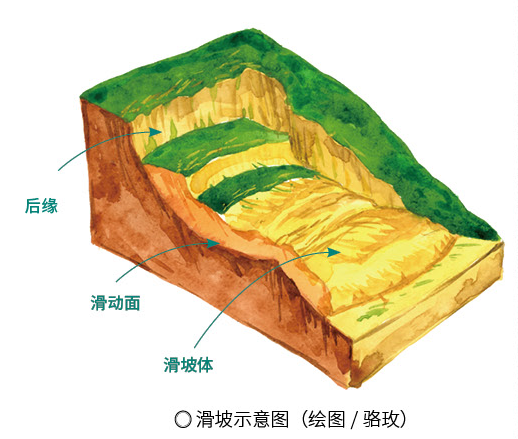

滑坡是指斜坡上的土体或岩石,受地表水或地下水影响,在重力作用下,沿着软弱面(性质较为软弱的结构面)整体或分段顺坡向下滑动的地质现象。在山区,人们把滑坡形象地称为“走山”。

但是,崩塌和滑坡发生的过程明显不同。崩塌发生突然、下落速度快,破坏作用急促而强烈,高处的岩土碎裂掉落后滚动,运动方式以垂直位移为主。滑坡的发生大多比较急剧,但有时会相对缓慢,且发生的过程有迹可循,滑坡体相对完整且始终沿着软弱面滑动,运动轨迹也以水平位移为主。

二、水——滑坡之“源”

滑坡主要是自然状态下岩土与水互相作用的结果。例如,河流、湖泊等地表水的侵蚀,使岸坡失去支持,继而发生滑坡;降水或融雪时的水分下渗也会浸润土体与岩层,使之滑动。

此外,地下水对滑坡形成的关键作用不容忽视。地下水中的孔隙水会降低地层中细颗粒间的吸附力,使地层更加松散;地下水还能溶解土体中的胶结物(如黄土中的碳酸钙),减小土体黏结力;地下水流动时产生的动压力,会导致岩层间摩擦系数减小、阻力降低,也会促使岩层发生滑动。

滑坡也会受到外力作用影响——不合理的岩土堆积、工程开挖等人为因素会破坏斜坡稳定。而一次大地震常会导致多处大规模滑坡,因此,滑坡是地震主要的次生地质灾害之一。

三、崩塌和滑坡发生时如何逃生?

崩塌和滑坡常发生于地震和暴雨后,因此,在地震或者暴雨之后,应听从有关部门指挥,不去往崩塌滑坡易发生的高风险区。也不应在雨季或雨天停留于陡崖附近,更不能攀爬危岩或在危岩突出的下方躲雨。

在崩塌发生前,山体岩石前缘可能会不断发生掉块、坠落的现象,或不时发出岩石的撕裂摩擦声,我们需要注意观察,及时避开。如果人正处于崩塌体下方,则应迅速向崩塌体的两侧逃生,越快越好。

在滑坡发生前,往往会有这样一些预兆:斜坡的前缘出现横向及纵向裂缝,土体出现隆起现象;后缘裂缝急剧加宽加长,且不断产生新裂缝;四周岩土体出现松动和小型塌滑现象,岩土体因为摩擦错动而发出声响,裂缝向外冒气或滋水……此时,我们应该紧急撤离危险地带,并及时向当地政府报告。

编辑:张希阳

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。