版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

沙漠中的“地质脊梁”——记西安地质调查中心沙特填图团队

上传时间:2025-08-22 10:51 来源:自然资源科普与文化

作者:刘欣雨

简介:

2013年,习近平总书记提出“一带一路”国际经济合作倡议,给21世纪东西方合作与发展按下了“加速键”,为推动全球共同进步、构建人类命运共同体注入了强大动能。

2013年,习近平总书记提出“一带一路”国际经济合作倡议,给21世纪东西方合作与发展按下了“加速键”,为推动全球共同进步、构建人类命运共同体注入了强大动能。沙特阿拉伯(本文简称为“沙特”),作为中东最大的经济体,是“一带一路”的重要交汇地带。由沙特地质调查局与中国地质调查局联合部署、西安地质调查中心(本文简称为“西安地调中心”)牵头执行的“沙特阿拉伯地盾精细地质填图”项目是21世纪全球最大的地质填图技术服务项目。该项目不仅响应了中沙联合声明中有关“拓展两国矿业等领域的合作”“支持并鼓励双方在科技等领域的科技交流与合作”的精神,也成为将“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”对接的重要实践。

一、准备出征:项目启动前的精心筹谋

2019年年初,西安地调中心的青年同志们带着满腔的青春热情、敢闯敢拼的担当精神,肩负着现代中国地质调查的先进技术理念,怀揣着“一带一路”合作共赢的美好愿景,信心满满地开始牵头起草“沙特阿拉伯地盾精细地质填图”项目标书。项目招标是面向全球的,如何与强劲的欧美、非洲竞争,从众多优秀同行中脱颖而出,如何发挥我国技术和人才优势,如何完成高水平国际资质标书,这都是亟待解决的问题。在中国地质调查局的组织下,西安地调中心6名中青年骨干,连续20天高强度工作,每天只睡3~4个小时,雕琢着标书里的每一个字,高质量地完成了标书撰写,深深地打动了沙特地质调查局。后期又经历了1次资质标、1次技术标和1次商务标,经过三年多的坚持与奋战,一路“披荆斩棘”,中国地质调查局终于在2022年成功拿下了沙特填图项目。

然而,成功的喜悦很快便湮没在巨大的压力中——14.39亿人民币的项目经费、60万平方千米的填图范围、271幅1:10万比例尺的目标任务、11年的实施周期,如此庞大的项目究竟谁来做、怎么做呢。中国地质调查局沙特填图项目指挥部迅速在全国发布了项目成员招募通知,通过简历筛选和面试答辩,历时3个多月集结了来自31家部属单位、局属单位、高校和行业地勘单位的优秀人才,体现了中国地质调查局举全行业之力高质量实施填图项目的坚强决心和强大组织能力。在这支精英战队中,管理组和专家组成员平均年龄42岁,填图组成员平均年龄30岁,充分展现出新时代地质青年在筑梦丝路、科技报国路上的挺膺担当。

从项目实施的那一刻,“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神就如同指南针一般,始终指引着项目组每一步前进的方向。从签署协议到项目实施,经历了将近5个月的漫长等待。在等待期间,项目组把共商、共建、共享作为推进“一带一路”的法宝,中国地质调查局、沙特地质调查局和中国地质矿业总公司前后召开了十余次会议,仔细研讨和细化合同里各方的责任和义务。团队青年们更是鼓足干劲,迎难而上。在正式开展工作前,花费7个月时间陆续为沙方提交了28个工作计划和8本工作手册,把中沙合作可能遇到的矛盾和风险都提前“揪了出来”,为项目的顺利启动和高质量实施打下了坚实基础。

二、技术攻坚:从“不被认同”到平等对话

尽管项目组做足了前期功课,但文化差异、理念分歧等问题在国际合作中总是难以避免。团队遇上的第一个“硬骨头”就是软件设计—野外填图—成果产品的标准磨合。

为了满足沙特地质调查局提出的地质调查工作数字化要求,项目组向沙方提供了由中国地质调查局牵头开发的数字地质调查系统(Digital Geological Survey System,DGSS),用于野外地质填图和数据处理。事实上,中国地质调查局早在2000年前后就开始推动地质调查工作的数字化,DGSS从2006年开始试点应用,到2010年后持续更新优化,直至今日仍是国内地质调查的主流软件之一。遗憾的是,DGSS是基于国产MapGIS开发的综合性软件平台,而沙特地质调查局广泛接受的是西方国家流行的ArcGIS,二者的设计理念和底层架构完全不同。因此,无论专家们再怎么论证DGSS在沙特填图项目中的适用性,沙特地调质查局都坚持认为中方应该拿出更多的“诚意”,提供更符合他们期待的产品。

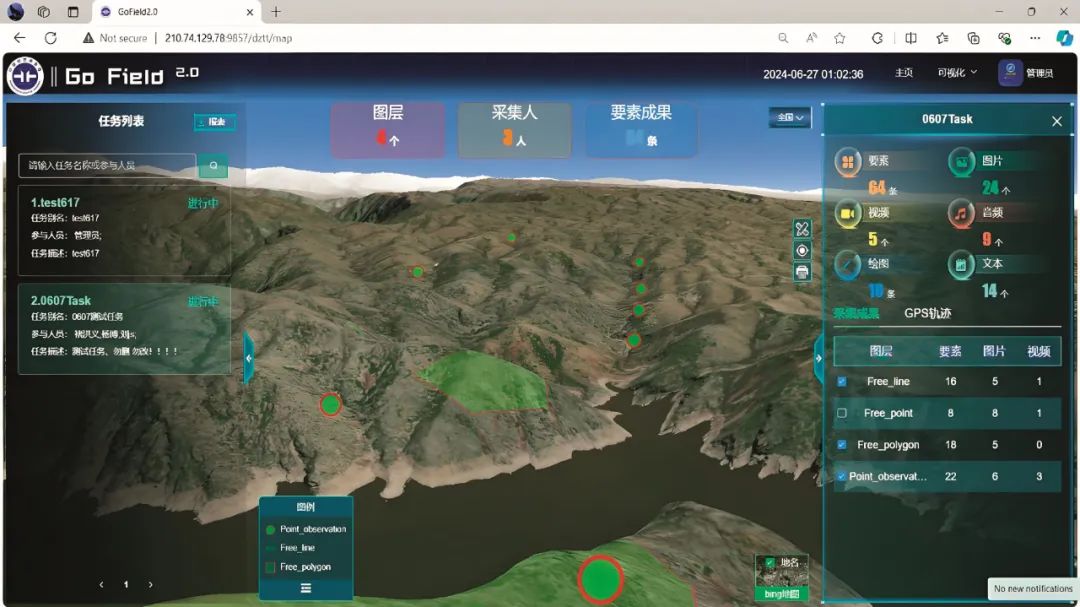

> GoField软件培训

填图软件得不到沙方认可,就不能启动野外工作。为了不影响工作进度,西安地调中心信息化室主任杨博当机立断,重新设计开发新的软件。2023年7月底,杨博同志从沙特回国,立即组织国内单位和人员开始着手开发新软件,经过一个月高强度工作,GoField初步成型。该软件具有普适性、开放性和多模式三大特点,不仅可以通过配置数据模型适应不同专业的野外调查需求,还支持使用在线模式和离线模式直接采集和处理各种数据信息,管理者甚至能通过GoField对填图人员在野外上传的数据开展实时监控和质量检查。沙特地质调查局看到这样的填图软件后,不仅对产品本身的强大功能赞不绝口,更是对中国人解决问题的能力和效率刮目相看。GoFiled的成功开发真正实现了“图库一体化”,顺利打开了沙特地质、数据库工作的新局面。

2023年3月,沙特填图团队的同志们正式开展野外工作。经历了一个月的辛苦工作,沙特地质调查局和监理专家如期开展野外工作成果的检查和验收。然而,填图理念的冲突和思维模式的差异几乎在顷刻间将沙方刚刚对我方建立起的信任推向泥沼。国内工作模式主要是以结果为导向,而沙特地质调查局尤其注重过程规范。因此,无论最终地质图绘制得有多精美,项目实施过程中野外工作的每个流程细节、填图报告的每个标点符号都受到沙特地质调查局和第三方监理的“审视”与质疑。

为了严格统一规范,沙特地质调查局叫停了所有野外填图工作,并要求大家在接受培训后,将之前的野外工作全部重做。为了做好技术服务,项目组广泛听取国际专家的技术论证意见,兼顾沙地化要求,更新定制技术标准。同时,专家组依然坚持不懈在沙特填图项目中推广中国的行业准则,通过一次次与沙特地质调查局和监理专家进行思维碰撞和理念磨合,将中国地质调查技术标准一步步推向世界。最终,项目组合力建立的全流程数据驱动的编图和填图技术体系得到了沙方高度认可,不仅使双方建立了坚实的信任关系,更为实现全数字化填图树立了全球典范。

> GoField软件操作界面

三、沙漠鏖战:用汗水浇灌“地质魂”

沙特主要为热带沙漠气候,长期高温的恶劣天气让每一次野外调查都成为身心的历练。2024年5月底,西安地调中心沙特填图队员们迎来了真正挑战。前期的标准磨合花费了大量时间,导致填图工作进度严重滞后。5月的沙特早已进入盛夏,所有填图小组都已停止野外工作,但没有任何一组完成了野外任务,更别说提交最终的图幅数据库了。为了尽快完成填图工作的流程闭环,也为了全面摸清沙特地质调查局对后续工作的细节要求,西安地调中心的潘峰和陈锐明带队组成两个“先锋小组”,决定开启“极限挑战”。

凌晨4点,填图组的同志们便踏着星光赶往工作区,背包里的几包饼干和后备箱里的几箱矿泉水就是全部午餐,最要紧的是带上藿香正气水,这可是必备的“救命神药”。随着东方既白,气温也紧紧追涨上来,三十几度的“好天气”稍纵即逝。上午10点,室外温度已超过45℃。每一口呼吸都是热浪与身体的交换,项目组每名同志都曾体验过中暑带来的眩晕与恶心。车上的空调温度设置为30℃,已经足以让人在上车的那一刻感觉到由内而外的舒爽。与这“久旱逢甘霖”的畅快相比,每一次下车踏勘都显得无比艰难,队员们总免不了经历一番强烈的思想斗争,做好心理准备才能鼓足勇气迎接沙漠阳光的炙烤。

> 野外产状测量

岩石露头被烤得发烫,变成了真正的“烫手山芋”,队员们只得戴上厚厚的手套,仔细观察、专业判断、准确记录。为了防止被紫外线晒伤,无论多高的温度都要穿着长袖上衣和长裤,戴好遮阳帽。沙漠里炎热且干燥,即使这样全副武装,身上的汗液才刚刚渗出就立刻随着热浪蒸发掉,只在衣服上留下盐渍。沙特极度缺水,大家生活用水基本都是海水淡化得来的,洗澡水都带着微咸。填图组的同志们经常打趣道:“白天日晒风干,晚上盐水浸泡。管你再怎么鲜嫩的小鲜肉,经过这一道工序,迟早变成老腊肉!”

如果把一天的工作看作是一场球赛,那么野外工作的完成仅仅意味着“上半场”的结束,回到驻地后才正式开启决定成败的“下半场”。处理样品、整理数据、编写报告,每一个环节都不敢马虎。组长反复核查,组员反复修正,确保每个地质点的数据资料都对应无误,每个专业表述都用词精准,每个结论判断都有据可依。眼看着办公室的窗外由漫天晚霞变成点点星光,这场“比赛”终于吹响了完赛的哨声。从早上4点到晚上10点,18个小时的工作时长早已成为沙特填图队员的日常。经过20天的煎熬,终于顺利完成任务!

平凡中的坚持,根植于内心坚定的信仰。为了续写中沙友谊,为了展示华夏担当,沙特填图团队的青年同志们怀揣地质报国的初心,肩负为国争光的使命,背井离乡、挑灯夜战、分秒必争。一切都能扛过去,一切都必须扛过去!这就是中国心,这就是地质魂!

> 监理专家在野外检查

四、丝路精神:家国情怀与文明互鉴

高强高压的工作模式对人的身心都是巨大的考验,但项目组的同志们从不退缩,勇往直前。30岁的闫佳鑫刚参加工作不到一年就被指派到沙特填图项目组,高强度的工作压得他喘不过气。但为了提交出色的成果报告,他一直在沙特的工作岗位上坚守了238天才首次回国。当被问及何时再回沙特,他连忙摆手:“千万别说‘回’,是‘去’!”是啊,“家”才是要“回”的地方。

想家,从踏上飞机的那一刻就已经开始了。思念,只能寄托在每一次视频通话中。GIS专家杨博每每拨通家里的电话,女儿总是用稚嫩的声音问:“爸爸,你什么时候回来啊,我好想你啊!”他只能一次次重复:“快了,快了。”填图队员们即使在大年初二接到去沙特工作的任务,也只是一边宽慰家人,一边默默收拾行囊。谈及境外工作,几乎所有的项目组成员都只说“贡献力量”,只谈“为国争光”,再往下却不敢讲了。或许,他们害怕再想下去,眼前会浮现出父母苍老的面庞,耳旁会响起妻子温柔的叮咛和孩子清脆的呼唤,对家人的亏欠时刻就要喷涌而出。春节,举国欢庆、阖家团圆,留在沙特的项目组成员只能一起包一顿饺子品年味,录一段视频贺新春。

> 2024年春节,驻沙人员在包饺子

> 2024年春节,驻沙人员集体拜年

队员们以赤子之心丈量大地,用执着信念叩问岩层,终于在这片金色沙漠上,用地质锤和罗盘标注出属于新时代中国地质青年的坐标。尽管只是一支小小的队伍,但每位队员身上都扛着一面大大的红旗,沙漠里的每处足迹都是用理想画就的民族脊梁,记录本上的每个字符都是用信念写就的报国诗行。在这里,中沙两国的地质队员携手同行,用脚步丈量沙漠的广袤,用科技解读大地的奥秘。这不仅是地质填图的技术交流,更是跨越山海的文化对话;不仅是个人坚守的职业操守,更是代代相传的家国担当。

从西安到麦加,从黄河到红海,新时代的地质人正以罗盘为笔,以岩层为纸,续写着“丝绸之路”最动人的新篇章。

五、沙漠中的星光与未来

风沙割面不改其志,高温炙烤不夺其心——因为在他们心中,岩石的每一道纹路都连着祖国的期待,地质图的每一个符号都承载着民族的荣光。在这片连接东西方的古老土地上,中国地质人用汗水浇灌着文明互鉴的新绿洲。每一份地质报告都是写给未来的信笺,每一处矿藏发现都是献给两国的礼物。在这条科技引领的“新丝路”上,中国地质青年不仅在勘探地下的宝藏,更在创造属于这个时代的文明对话新范式。

习近平总书记指出:“科技是国之利器,国家赖之以强,企业赖之以赢,人民生活赖之以好。中国要强,中国人民生活要好,必须有强大科技。”科技合作是共建“一带一路”合作的重要组成部分。在沙特填图项目中,青年人才智慧在科技创新中发挥了重要作用。“中国专家真了不起,通过他们的培训,我们的填图水平有了质的提升。”沙方项目经理阿沙拉夫开心地说。“一流的地质调查局,一流的数据库,一流的填图技术,每一张图都是一件艺术品。”项目监理方芬兰资深专家塔皮奥对项目组填图工作给予了高度评价。这些赞扬与褒奖让组员们的自信心和使命感进一步增强。同志们深刻体会到,科技创新不仅是技术的突破,更是国家综合实力的体现。“一带一路”倡议不仅是经济合作的纽带,更是文化交流互鉴的桥梁。

春风浩荡满目新,扬帆奋进正当时。如今,中沙地质合作项目已成为两国在资源勘探与地质调查领域深度合作的典范。西安地调中心沙特填图团队将继续秉持丝路精神的核心理念,以青春之我书写奋斗华章,为强国建设和民族复兴伟业添砖加瓦!

> 沙特填图团队大合影

编辑:张希阳

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。