版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

《浪浪山小妖怪》是假的?这里,真有一座浪浪山

上传时间:2025-08-20 14:33 来源:矿业界

作者:马菀骅

简介:

“世上没有浪浪山,人人都在浪浪山,” 这句来自国产动画电影《浪浪山小妖怪》的台词,2025年暑期席卷全国影院,成为无数打工人的心灵宣言。

“世上没有浪浪山,人人都在浪浪山。”

这句来自国产动画电影《浪浪山小妖怪》的台词,2025年暑期席卷全国影院,成为无数打工人的心灵宣言。截至8月14日,该电影上映13天,票房已破7亿元,暂列今年暑期档票房第二,刷新《大鱼海棠》纪录,猫眼预测总票房飙至17亿。四只草根小妖组成的“拼好团”的荒诞取经路,以“无名者定义人生意义”的内核,让观众在影院笑泪交织。

《浪浪山小妖怪》海报(图片来源:1905电影网)

随着“浪浪山”成为网络热议话题,一个问题自然浮现:浪浪山究竟是纯粹的虚构,还是真实存在?答案令人意外:在甘肃临夏回族自治州东乡族自治县竟真的有一条名为“浪浪山”的山脉矗立在广袤的黄土高原之上。

图片来源:网络

真实的浪浪山

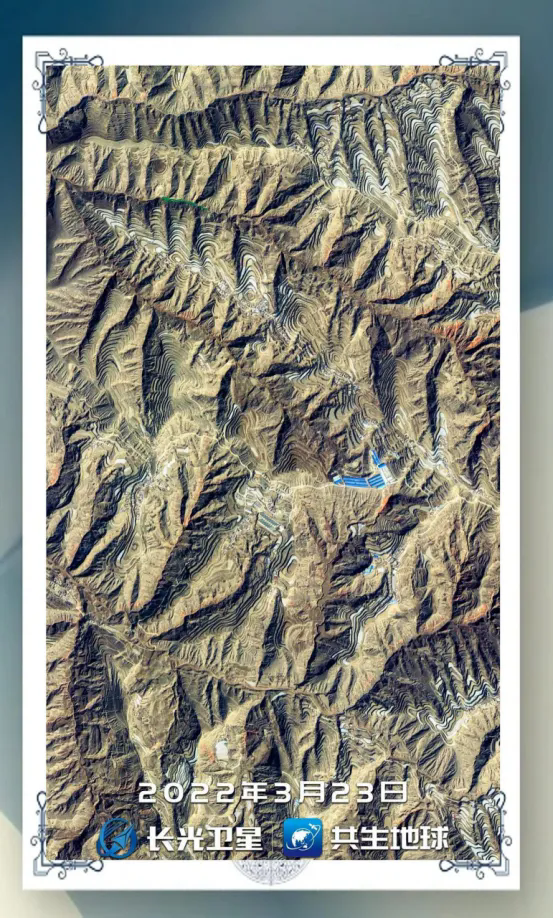

从卫星影像观察,这片土地的地貌极具视觉冲击力,沟壑纵横的大地如同被刻上了深深的皱纹,蚀刻在黄土高原的肌理之上,这独特的景观正源于它的地理位置。

东乡县地处青藏高原和黄土高原过渡交汇地带,全县海拔1735-2664米,其特殊的地理条件造就了破碎、分散的地质环境,全县1510平方公里的国土面积,分布着1750条梁峁和3083条沟壑,被称为“地球的肋骨”“大山聚会的地方”。如同漫天繁星,近30万东乡群众分散居住在千条梁峁沟壑中。

甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县北部山区的布楞沟村(图片来源:临夏州融媒体中心)

梯田是这里最显著的人类印记。从山脚到海拔2664米的山巅,层层叠叠的梯田如同大地的年轮,记录着东乡族人民与严酷自然抗争的悠久历史。

山高谷深、干旱少雨、人居分散——这些地理宿命,使东乡的贫困带着鲜明的“地缘烙印”。作为国家级深度贫困县和甘肃省贫困发生率最高的地区,它曾是甘肃脱贫攻坚工作中“难啃的硬骨头”。

当地民谚“陇中苦瘠甲天下,东乡苦瘠甲陇中”,道尽了这片土地曾经的艰辛。

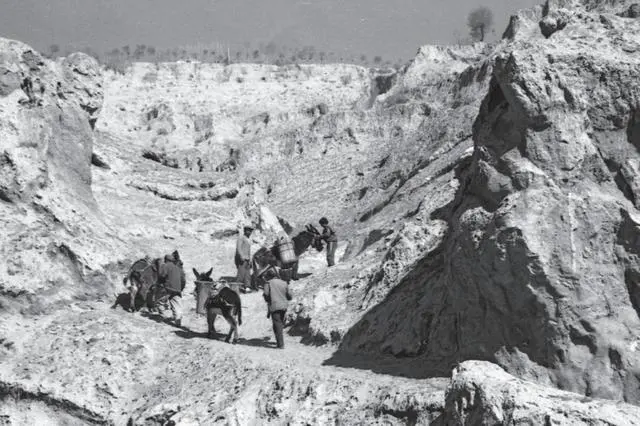

而这“苦瘠”二字,最深重的注脚莫过于一个“水”字。这片“地球肋骨”曾长久承受着干渴的煎熬。因东乡县地处高原,气候干燥,年平均降雨量仅230毫米,而蒸发量却是降雨量的3倍,“十年九旱”是常态,吃水难曾是世代东乡人最深的生存困境。人们翻山越岭、人背畜驮只为寻一瓢饮,每一滴水都承载着生活的重量。

上世纪八九十年代,东乡群众用驴子驮水(图片来源:《民生周刊》)

吃水难的年代,东乡族群众排队挑水(图片来源:《民生周刊》)

如今,一场水的变革重塑了这里的山河。

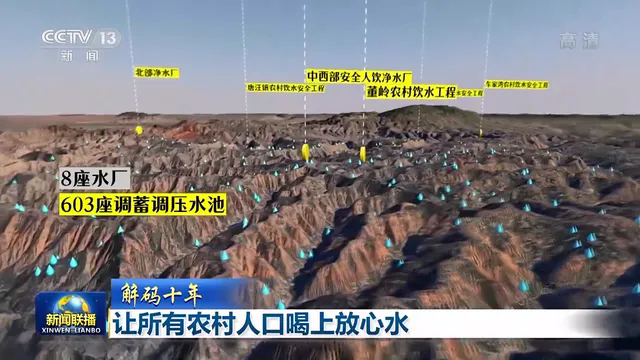

2013至2023年,东乡县投入6.3亿元,建成8座水厂,埋设自来水管道7200公里,建成调蓄调压水池603座。尤其是从2019年开始,东乡县集中利用两年时间,全力以赴开展了冲刺清零行动,采取新建、改造、配套、升级、联网等方式,建立“从源头到龙头”的建设和管护模式,把打通“最后1公里”供水管网作为核心任务。经过两年的清零攻坚行动,解决了最后一批1.97万户、10.25万人的安全饮水问题。曾经“上去一山又一山,转遍八十道弯寻不见水泉”的东乡,迎来“水龙头一开,清流自然来”的时代,千百年来困扰东乡群众的吃水难问题彻底成为了历史。

东乡县603座调蓄调压水池8座水厂示意图(图片来源:网络)

当生命之源不再匮乏,这片被清水滋润的土地,其更深邃的文明根脉也愈发清晰地呈现在我们面前。

东乡县境内有丰富的马家窑、齐家、辛店、下王家等新石器时代彩陶文化遗存。尤其是下王家遗址的发现,填补了东乡县乃至临夏州旧石器时代文化的空白,使自治县古文化史提前了1万年。

想要了解这片土地更深邃的故事,东乡族自治县博物馆是必访之地。这座2005年开放的博物馆,陈列着1144件珍贵文物,它们共同构成了一部立体的东乡的土地记忆。

被誉为“中华第一刀”的青铜刀就被收藏在这里,其发现意义重大,将我国青铜工艺品的制造历史整整向前拉了1000年,证明早在五千年前,中华大地上已有人类掌握青铜铸造技术。

中华第一刀(图片来源:东乡族自治县博物馆)

而另一件镇馆之宝,则指向更久远的时空。1993年秋,那勒寺乡农民在龙担山劳作时,偶然发现了一块奇异的灵长类头骨化石(长17厘米,宽8厘米)。这块被命名为“甘肃副长吻猴”的化石,是国内唯一现存的该物种头骨化石,经中国科学院古脊椎动物与古人类研究所专家鉴定,这种生活在约200万年前早更新世的生灵是研究我国第四纪初期地理、气候和古动物的重要资料。

甘肃副长吻猴化石(图片来源:民族日报)

龙担山的神奇远不止于此。这里相继发现真马、古鹿、长颈鹿、丽牛、披毛犀等化石群,构成完整的晚新生代动物演化序列。临夏盆地也被学界视为“研究全球气候变化、青藏高原隆升的天然实验室”。

此外,博物馆内的民俗展厅展示着东乡族的生存智慧:200多件民间服饰、生产工具和生活用品,述说着这个民族在严苛环境中的文化创造力。2008年,东乡族擀毡技艺已成为国家级非物质文化遗产保护项目。

2024年8月23日,东乡族自治县博物馆被评定为国家三级博物馆。

从历史深处走来的浪浪山

浪浪山的故事不仅是地质传奇,更是人类适应自然的史诗。当游客沿着折红二级公路驶入东乡,会看到黄土高原上绽放的新生:

折红二级公路从布楞沟村穿过(图片来源:甘肃日报)

曾经“人背畜驮吃水难”的山村,如今自来水接入灶房;曾居住在低矮土屋的村民,现已迁入红砖灰瓦的新居。梯田整治改变了水土流失的面貌,民族食品加工厂和羊产业基地在东乡兴起。

东乡手抓羊肉成为这片土地的味觉名片。当地羊肉“肥而不膻,油润肉酥”的特质,源于特殊地理环境下培育的东乡羊种,也是生态智慧的结晶。

每年春节,浪浪山家家户户张灯结彩,曾经的“走不出”正在转变为“走回来”——游子归乡,游客探奇,共同见证这片土地的蜕变。如今站在浪浪山山顶四望,新修的公路如丝带缠绕山间,梯田在阳光下泛起绿浪。

梯田景观(图片来源:新华社)

银幕上的小妖怪或许已远行,但现实的浪浪山故事,正翻开更温暖的新篇。

“浪浪山外还是山,但这一次,我们翻过去了。”

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。