版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

李四光: 新中国地质事业的奠基人

上传时间:2025-07-24 15:08 来源:达官博物文学

作者:吕金波

简介:

地质工作是一切工业的基础,自1950年起,李四光率领最初的200多个地质人才,创办地质院校,培养地质人才,支援工业建设的各条战线。

地质工作是一切工业的基础。自1950年起,李四光率领最初的200多个地质人才,创办地质院校,培养地质人才,支援工业建设的各条战线。燃料工业、重工业、国防工业、铁路、桥梁、公路、大型水库及国家大型工程建设中,都活跃着地质人才们的身影。

李四光在地质博物馆参观指导供图/中国地质博物馆

进入20世纪60年代,为支援农业发展,大规模开启农药农肥矿产和水资源的探查,取得丰硕成果。截止2017年,全国已发现并具有查明资源储量的矿产162种,亚矿种230个。同时,他也是新中国科技界的一面旗帜。无论是他个人,还是整个地质行业,都取得了举世瞩目的科研成果。

李四光出生于1889年10月26日,1971年4月29日逝世。今年是他诞辰130周年。早年间,在“实业救国”思想的影响下,李四光留学日本,学习造船;后来又留学英国,学习地质学。民国时期,他曾担任过北京大学地质系教授和中央研究院地质研究所所长。新中国成立后,他又担任地质部部长,领导地质工作者发现了大庆油田和用于造原子弹的铀矿。他是地质力学理论的开创造者,认为地震可以预报,并主张开发地热资源。他是值得我们永远纪念的一位伟大的地质学家。

一、科学与艺术是相通的

李四光是一位科学家,正如大多数科学家都喜欢艺术,他与爱因斯坦一样会拉小提琴,并且会作曲,这位伟大的地质学家在音乐方面的天赋一样令人惊叹,这也体现了科学与艺术的相通。

1920年正月的一个深夜,李四光在法国巴黎谱成《行路难》小提琴曲。“金樽青酒斗十千,玉盘珍馈值万钱。停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。闲来垂钓坐溪上,忽复乘舟梦日边。行路难,行路难,多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”。 这一手稿现存上海音乐学院图书馆。

二、博士论文《中国北部之䗴科》奠定了李四光的学术基础

李四光是学贯东西的科学家。鲁迅在《杂论管闲事.做学问·灰色等》一文中说李四光是擅长西学的,与擅长中学的梁启超一起,"凑成一个中外兼完人”。

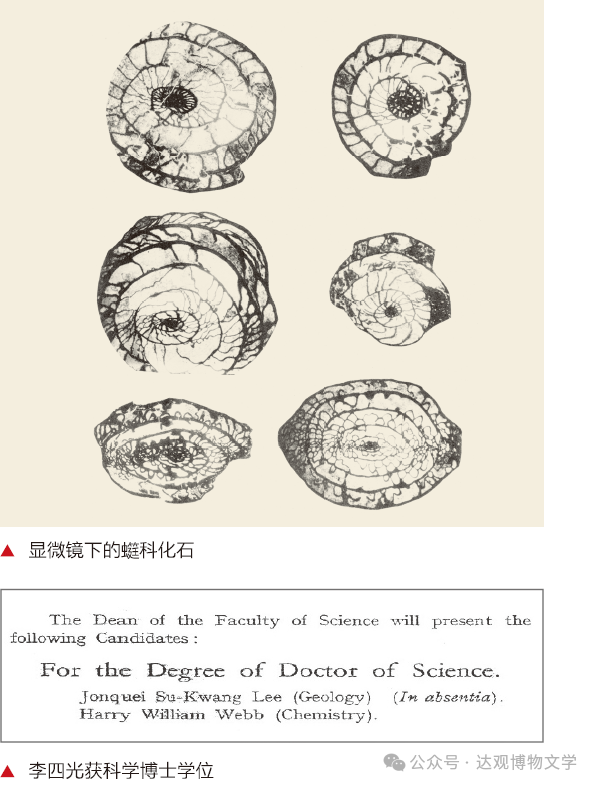

1923年,李四光发表《䗴蜗鉴定法》论文,描述华北地区距今约3.59—2.52 亿年前(石炭纪—二叠纪)地层中的微体古生物(中间大两头尖,一般长3~5毫米,小的不足1毫米,最长者达60毫米)。

1931年7月4日,英国伯明翰大学鲍尔敦教授向学校推荐李四光所著《中国北部之䗴科》,经审议,授予李四光科学博士学位。

三、石油与铀矿的勘探彰显了地质工作者的伟大

石油和铀矿勘探是地质工作者对新中国的重大贡献,李四光作为地质部长,领导作用不可低估。

大庆油田的发现使得李四光使得李四光成为中国科技界的一面旗帜。1954年3月1日,李四光作报告《从大地构造看我国石油资源勘探的远景》,用他创立的地质力学观点推断中国可能的含油区,指出从东北平原通过渤海湾、华北平原往南到两湖地区具有重要研究意义。

1959年9月26日,地质部门提供井位资料,石油部松辽石沾勘探局32118钻井队在黑龙江省安达县大同镇高台子隆起上的松基3井打出原油,日产14.90立方米,这是松辽盆地出油的第一口井,出油日期接近新中国10年大庆,黑龙江省委书记欧阳钦正式宣布命名为“大庆油田”。1964年元旦,李四光向毛泽东等中央领导汇报:“石油工作是广大职工做的,我没有做实际工作,只不过是出了点主意。"

1979年12月6日,曾主持中国石油工作的康世恩批示:“李四光同志……用地质力学的理论,从大地构造的观点,论证华夏大地槽是找油的有利地区,并首先提出在松辽盆地和华北沉积区找油,这一点是有重大贡献的。"

地质工作者寻找的铀矿资源奠定了新中国成为核大国的基础。1954年4月,李四光领导的地质部设立全国地质普查委员会第二办公室,专门负责铀矿资源的普查。1955年1月14日下午,李四光向周恩来汇报说“去年2月地质部由副部长刘杰主持成立了铀矿地质勘探的筹备机构,并派地质人员到有关地区进行实地勘察,发现了铀矿。" 1955年1月15日,李四光拿出从野外带回来的黑黄色铀矿石标本,递给毛泽东、周恩来等传看。1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸试验成功,彰显了新中国的大国地位,保障了国家安全。

四、科学探索地震预报

开启地震预报的研究。1966年3月8日5时,河北省邢台地区发生里氏6.8级地震。李四光召集地质部、中国科学院等部门的有关人员,组织地震地质考察队,连夜赶赴震区,在邢台尧山设立地应力观测站,要求根据震区的地质构造特征,查明地震发生的原因和范围,推测地震可能扩展的趋势,探索地震预报方法。

1968年1月8日,李四光指示地震地质大队:主要是搞地质与地震的关系,所以叫地震地质。地震的发生,大多数在现今还在活动的断裂带的转折点或不同方向断裂构造的交叉点。地震预报目前还是探索性的工作,要通过实验逐步摸索。

五、公园地质展现科学思想无处不在

地质公园的建设发展体现了社会经济和生态文明的发展。其实,李四光是公园地质的开拓者。李四光的科学思想大多在公园中产生,如庐山之冰川、安徽黄山之第四纪冰川现象、八大处冰川漂砾、碧云寺冰期等。

1946年4月,李四光让谷德振作助手,测量北碚北温泉公园附近侏罗纪石英砂岩中弯曲的断裂面,量出了帚状构造,验证了地质力学在野外的一种构造型式。

1954年2月的一天,李四光去中山公园,在社稷坛(社柱和五色土)西门台阶的一块石板上,看到满布着的节理,立即找人拍照,作为图版,附在《旋卷构造及其他有关中国西北部大地构造体系复合问题》一文上。

六、“地质力学”是李四光学术思想的巅峰

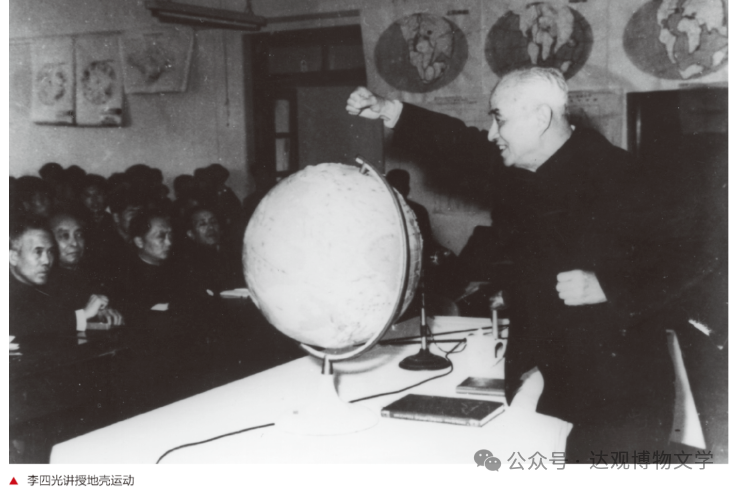

1926年12月,李四光在北京举行的中国地质学会第二次常会上,作《地球表面形象变迁之主因》学术演讲,发表在《中国地质学会志》上,推论了地壳运动起源于地球自转速度的变化,有了地质力学思想的雏形。

1929年,论文《东亚一些典型构造型式及其对大陆运动问的意义》发表在英国《地质杂志》上,对东亚构造型式提出了:多字型、帚状、帚状—三角型、山字型、入字型和膝型6种,为地质力学学科的建立奠定了基础。

七、《讨淇月之『庐山》是:李四光学术思想的创新

地球上存在3次大的冰川事件,第一次是寒武纪生命大瀑发之前的雪球事件,第二次是恐龙出现之前的二叠纪,第三次是伴随人类出现的第四纪冰川。第四纪冰川与人类相关,引起科学家的广泛注意。西方科学家认为欧洲大陆和北美大陆存在第四纪冰川,而中国东部存在第四纪冰川是李四光科学思想的创新,虽然有争议,但为科学的进一步验证奠定了基础。

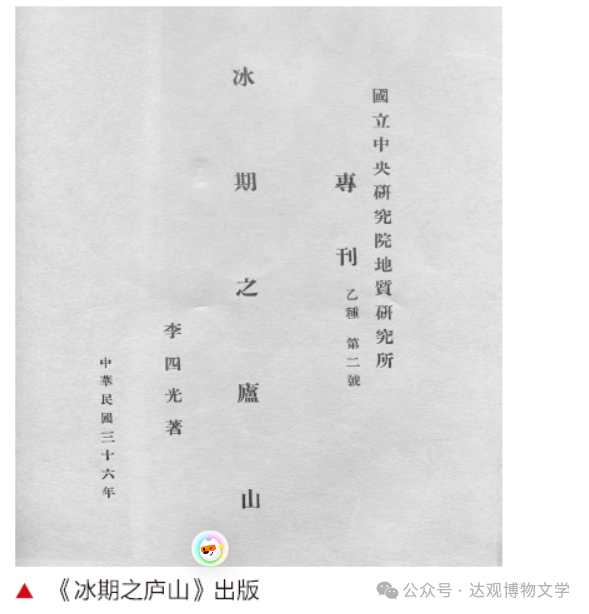

1933年11月12日下午,中国地质学会第10届年会在地质调查所图书馆召开,李四光作《扬子江流域之第四纪冰期》的演讲,介绍了庐山冰川地貌的证据,划分出鄱阳、金井和木楼3个冰期,奠定了中国东部存在第四纪冰川的创新思想。

1947年12月,中央研究院地质研究所出版《冰期之庐山》,标志中国东部存在第四纪冰川思想成熟。

1954年,地质部地质矿产司工程管理处,组建北京永定河引水工程地质队,李捷为技术负责,发现了模式口冰川擦痕,随后李四光现场确认。1959年11月李四光带领苏联纳里乌金院士考察,纳里乌金在苏联《自殊》杂志上发表文章,将之誉为《亚洲地质史的光辉一页》。

八、临终遗言主张开发清洁能源——地热

1954年,地质部开始调查热矿泉,1958年李四光指示在地质力学研究室开展地热学研究,同时在水文地质工程地质研究所成立热矿水研究组,在中国东部开展调查。1962年指示地质力学研究所在北京房山建立地热观测井,开启了对清洁能源地热开发的思考。

1970年4月11日—1971年4月3日,在当时的地质部(现为自然资源部)大院开凿京热—1井,井深1045.18米,目的是了解北京平原的新近纪是否存在热储。1971年,天坛的京热-2井,氧气厂的京热-3井,北京火车站的京热-5井打出地热水,引起社会轰动。

1971年4月29日,李四光遗言:“在我们这样一个伟大的社会主义国家里,我们中国人民有志气、有力量克服一切科学技术上的困难,去打开这个无比庞大的热库,让它为人民所利用。如果我们不这样做,而还是走资本主义陈腐的老路,把地球交给我们珍贵的遗产——煤炭之类内容极其丰富的财富,不管青红皂白一概当作燃料烧掉,不到一千年,我们的后代,对我们这种愚蠢和无所作为的行径,是不会宽恕的。"

作为一名艺术造诣颇深的科学家,李四光不仅在地质学研究领域取得了许多令人瞩目的成果,还领导全国地质工作,为支撑服务新中国的国民经济建设发展作出了重大贡献。他不仅在科学上开山立说,将地质力学理论发扬光大,更在实践中高瞻远瞩,筹划以地热开发促进绿色发展。后来人继承和发扬李四光的科学精神与科学思想,思考地球46亿年演化史与中华5000年文明史之间的关系,实现自然资源开发与生态文明建设的有机结合,使得人与自然和谐共生,寻求社会文明持续发展。

编辑:张希阳

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。