版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

四川为什么地震频发?| 从地质密码到文明韧性

上传时间:2025-07-11 16:21 来源:云游课

简介:

四川,一片被崇山峻岭环抱的沃土,既承载着“天府之国”的美誉,也背负着地震频发的宿命,2025年5月4日,当四川省水利厅与气象局联合发布今年首个山洪灾害蓝色预警时,这片土地再次牵动人心。

四川,一片被崇山峻岭环抱的沃土,既承载着“天府之国”的美誉,也背负着地震频发的宿命。2025年5月4日,当四川省水利厅与气象局联合发布今年首个山洪灾害蓝色预警时,这片土地再次牵动人心。而在5月12日全国防灾减灾日,四川应急广播科研成果发布会上展示的26万个应急广播终端与“喊醒叫应”系统,则让人们看到科技守护生命的中国方案。从2008年汶川地震到今日的防灾实践,四川为何总在地动山摇中挺立?答案,需要从地质构造的密码和文明传承的脉络中探寻。

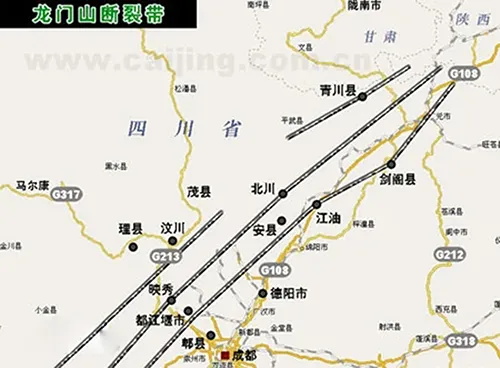

地质宿命:碰撞中的龙门山断裂带

青藏高原与四川盆地的碰撞,在川西大地刻下了一道长达500公里的地质裂痕——龙门山断裂带。这条深藏于地壳的巨型断裂,南起泸定,北至广元,恰似一道横亘在四川盆地与青藏高原之间的“地质长城”。印度板块以每年5厘米的速度向北俯冲,使得青藏高原持续抬升,而坚硬的四川盆地则如磐石般阻挡,巨大的能量在龙门山断裂带不断积累,最终以地震形式释放。

汶川大地震正是这种地质运动的集中爆发。这场8.0级地震释放的能量相当于5600颗广岛原子弹,波及大半个中国及亚洲多国,造成超过8.7万人伤亡。但地质学家在断裂带岩层中发现的三叠纪化石,却揭示了更深刻的自然规律:这片土地在2亿年前的古特提斯洋消亡时便注定要承受地质剧变。正是这样的地质宿命,让四川成为全球唯一同时拥有活断层带与世界文化遗产的省份——都江堰的千年水利与龙门山的现代震颤,在此形成独特的文明对话。

历史智慧:千年传承的抗震基因

面对地震频发的宿命,四川人民在历史长河中书写了壮丽的抗灾史诗。战国时期李冰父子修建的都江堰,用“鱼嘴分水”“飞沙泄洪”的柔性结构,在2008年大地震中经受住考验,2280年不毁的奇迹印证了古人“道法自然”的智慧。明代平武报恩寺的斗拱结构,采用“侧脚生起”的营造技艺,历经多次强震仍屹立不倒,被誉为“东方斜塔”。

这种智慧更融入血脉传承。羌族碉楼用片岩错缝砌筑的技艺,与龙门山岩层堆叠异曲同工;金沙遗址出土的太阳神鸟金箔,以四鸟环日的平衡之美暗合抗震建筑的力学原理。当9岁少年林浩从北川废墟中背出两名同学,他额头渗血的伤口里,闪耀的正是这种跨越千年的勇气之光——正如汶川地震后三天,什邡罗汉寺的素全法师打开山门,让108名新生儿在千年古刹平安降生。

科技赋能:现代中国的防灾答卷

新时代的四川,正将历史智慧转化为科技力量。覆盖全省的26万个应急广播终端织就“生命防护网”,“喊醒叫应”系统实现预警信息30秒直达村组;北斗卫星监测系统实时捕捉地表毫米级形变,5G技术让地质灾害预警跑赢地震波。2023年,成都平原建成“天-空-地”一体化监测体系,用每秒亿次计算的水文模型,续写着都江堰“深淘滩低作堰”的治水哲学。

这些创新在2025年汛期初现锋芒:乐山大佛脚下的三江交汇处,智能感知设备实时分析水流数据;青川东河口地震遗址旁,无人机编队正在演练应急物资投送。科技与传统的交融,让“与灾难赛跑”的中国方案愈发从容。

多难兴邦:在重建中升华的精神丰碑

汶川地震留下的不仅是创伤,更催生出震撼世界的精神力量。震后72小时,从废墟中救出83988人;震后三个月,上千万群众住进过渡安置房;震后三年,142个城镇、2115所学校涅槃重生。北川新县城中轴线直指龙门山脉最高峰,这不是对灾难的臣服,而是将伤痛转化为仰望星空的支点。

席宏斌先生在《天府之国》一书中也提到,相比于地震造成的伤害,四川人面对巨大灾害时的无畏和团结、坚强和勇气、守望和互助、善良和感恩更让世界瞩目。

这种精神在2023年再次闪耀:面对山洪预警,宜宾基层干部连夜转移群众;在乐山防洪堤上,“00后”志愿者接力传递沙袋。正如当年林浩牵着姚明走进鸟巢时,世界看到的不只是少年英雄,更是“万众一心、众志成城”的民族精神。

生生不息:文明传承的生命力

站在龙泉山城市森林公园俯瞰,成都平原的万家灯火与龙门山的苍茫轮廓交相辉映。大熊猫国家公园里,历经800万年进化的“活化石”仍在竹林间悠然嬉戏;三星堆博物馆中,青铜神树依然指向浩瀚苍穹。从古蜀先民铸造太阳神鸟,到今天建设“韧性城市”,四川人民始终在用行动回答自然的叩问。

2025年汛期的岷江水,再次漫过都江堰的飞沙堰。这座千年水利工程旁,新一代地震预警实验站正在调试。当山洪预警信息通过应急广播传遍巴山蜀水时,我们更加确信:这片经历过泪水浸润的土地,必将以更坚韧的年轮,书写人类与自然和谐共生的新篇章。

(本文部分内容节选自席宏斌《天府之国》)

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。