版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

岩嶂——最壮观的流纹质火山岩地貌景观

上传时间:2025-07-01 09:09 来源:浙江地质

作者:唐小明

简介:

在我国东部沿海地区,尤其是浙江、福建沿海有大面积侏罗纪、白垩纪时代的流纹岩分布,它们构成了一条南北向延伸达2000余千米、平均宽度约400千米的巨型古火山带,也形成了一系列流纹岩(流纹质火山岩)地貌景观。

在我国东部沿海地区,尤其是浙江、福建沿海有大面积侏罗纪、白垩纪时代的流纹岩分布,它们构成了一条南北向延伸达2000余千米、平均宽度约400千米的巨型古火山带,也形成了一系列流纹岩(流纹质火山岩)地貌景观。

岩嶂是流纹质火山岩地貌中数量最多、景观最为壮观的地貌形态,山体高险像屏障,顶平身陡,直立面即为岩嶂断崖。根据嶂体是否多层叠置将岩嶂划分为单层嶂和叠嶂。

单层嶂根据形态特征又可分为斑驳型岩嶂、竖直槽型岩嶂、顺层槽型岩嶂、洞穴型岩嶂、平整型岩嶂和复合型岩嶂;一层一层的嶂叠置排列组合在一起称为“叠嶂”,反映了多期火山喷发溢流的特点,从叠置的次数可知溢流的次数。

岩嶂之上的横纹水平纹是火山多期活动的韵律层和岩浆流动的标志,竖向的纵纹是流纹岩中发育的垂直层面的节理及片流侵蚀而成的凹槽。

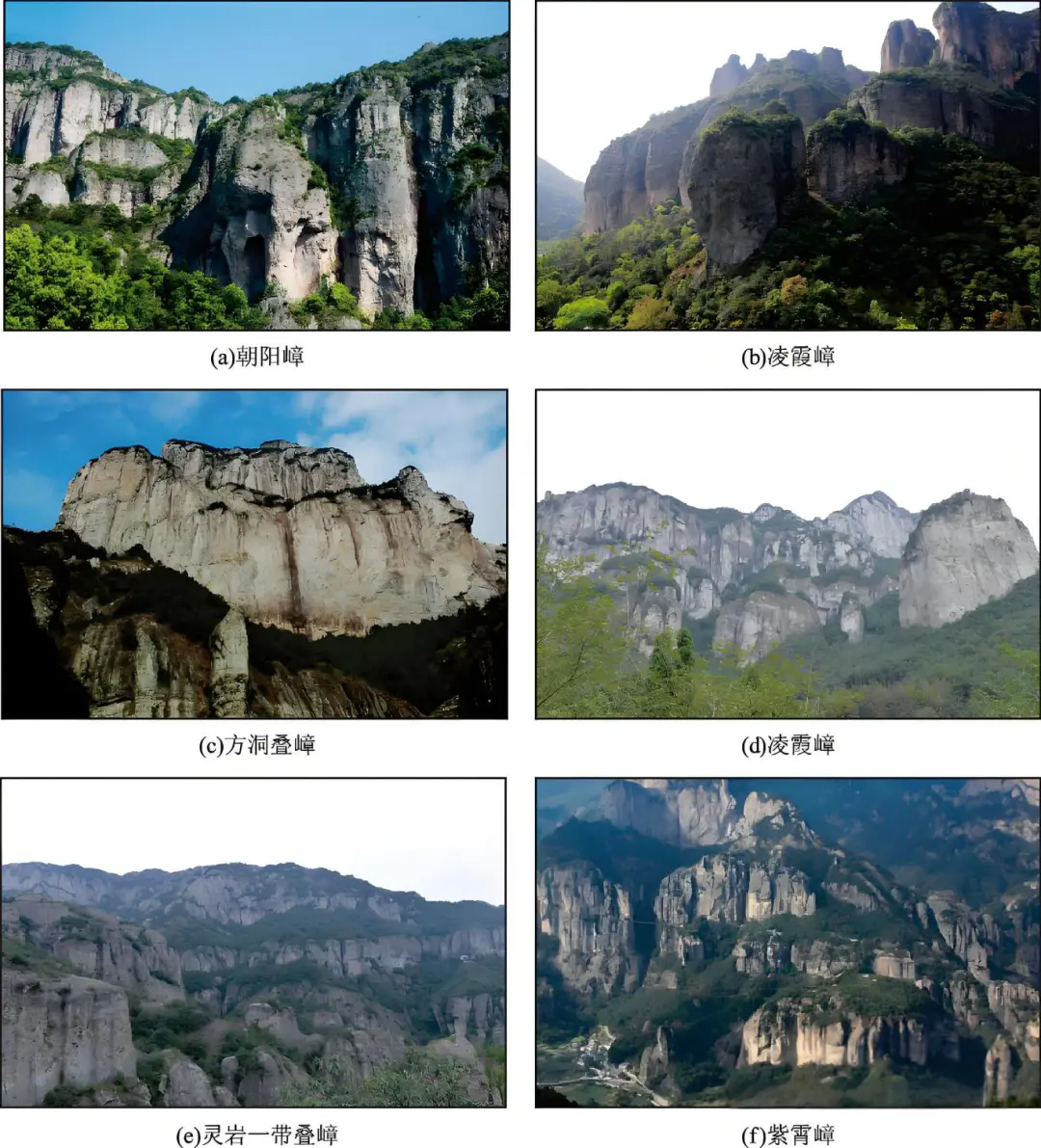

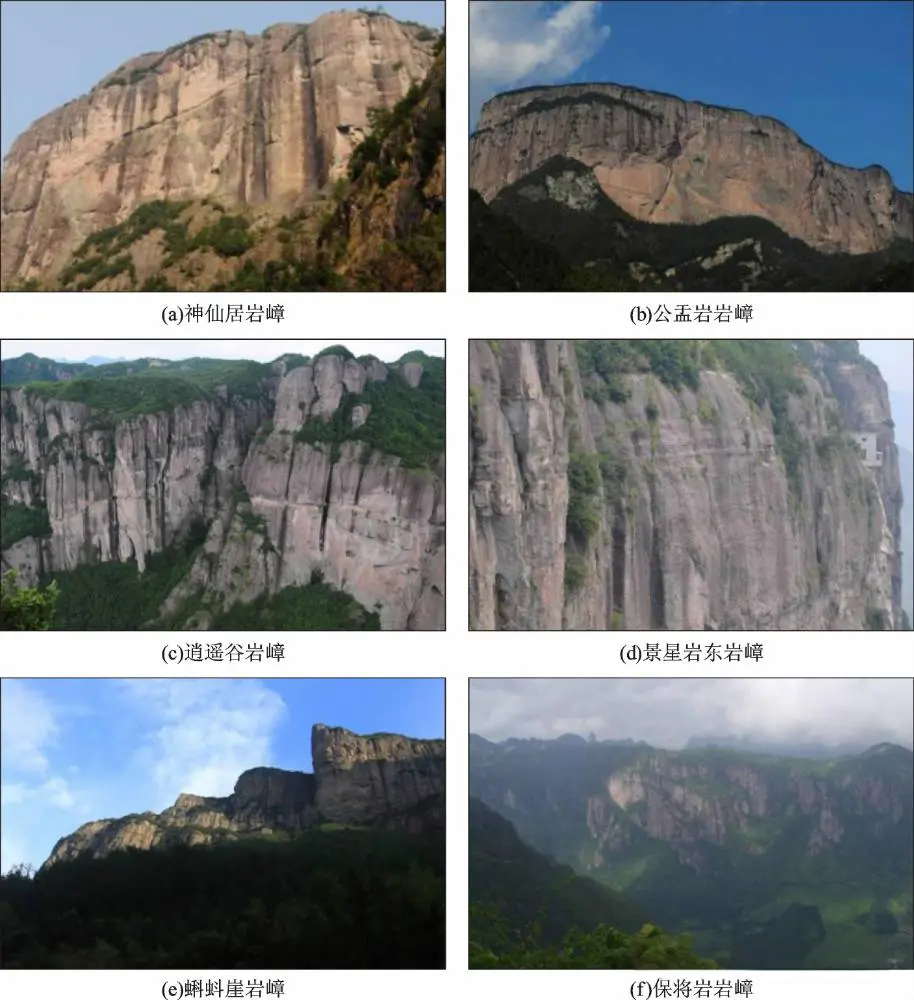

浙江省内雁荡山、神仙居两地岩嶂最为发育,以这两地命名的岩嶂就达30余处(图1、图2),其规模之巨大,叠置层数之多,形态之多样,在其他岩石地貌景观中非常罕见,具有极强的视觉冲击力,美学观赏价值很高。

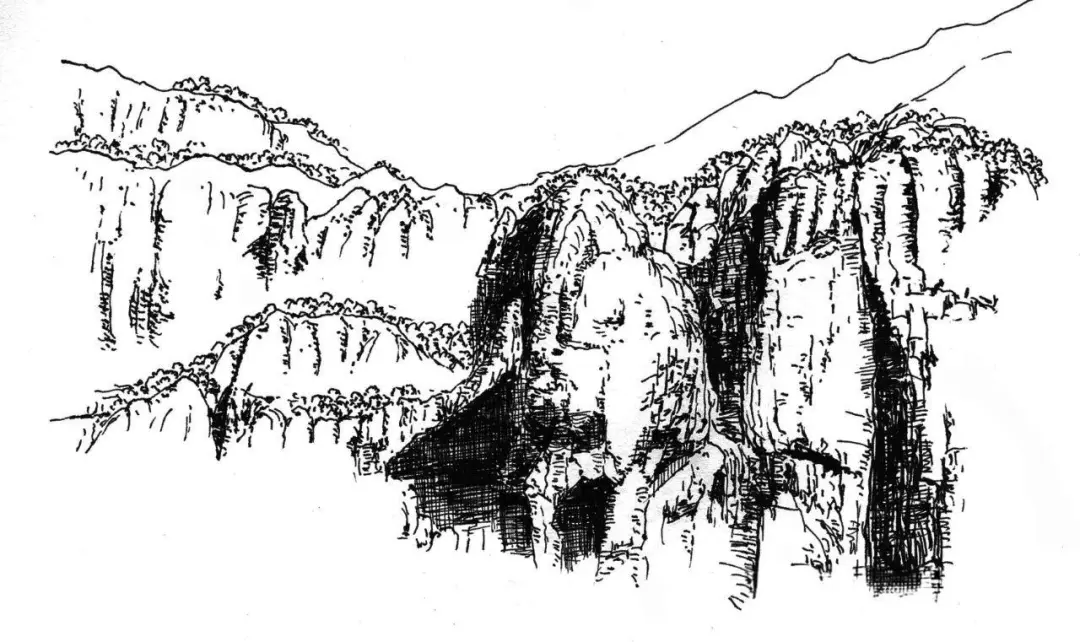

图1 雁荡山的代表性岩嶂

图2 神仙居的典型岩嶂

单层嶂

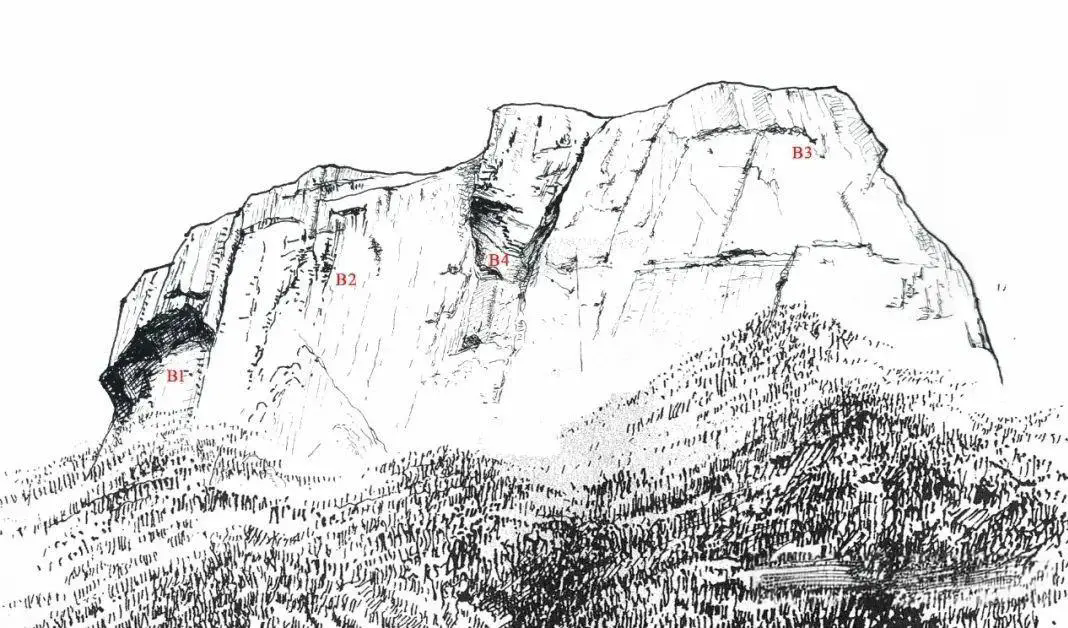

单层嶂中最具代表性的要数公盂岩岩嶂,属斑驳型岩嶂,下方的公盂村号称“华东最后的香格里拉”。公盂岩为一海拔达1100米左右的岩嶂,崖面高差271米,岩嶂呈近东西走向,两端稍尖,嶂宽约1200余米,悬崖陡峭,气势磅礴,为巨厚的流纹质火山岩沿着破火山构造的环形断裂产生崩塌而形成的巨大岩嶂(图3)。

图3 公盂岩岩嶂

公盂岩岩嶂从东南侧看,像一头向东徐徐行进的巨形大象。崖面上可见多处崩塌后形成的断面,大量崩积物堆积在崖体下部,形成厚度巨大的崩坡积巨石堆。

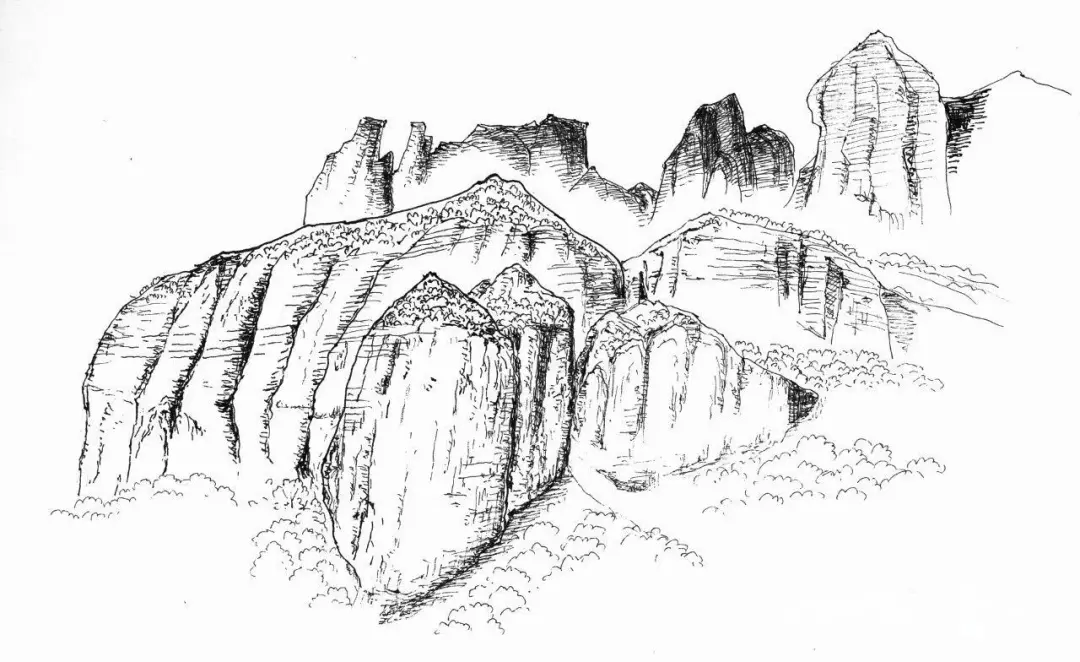

叠嶂

叠嶂地貌在雁荡山表现最为突出,徐霞客考察雁荡山时便使用了“叠嶂”二字,十分贴切。雁荡山的叠嶂均发育在多期火山喷溢形成的巨厚流纹岩层中,这些巨厚的流纹岩是多期次火山活动所成,而每次火山喷溢的岩流其上下层位岩石结构有所差异,下部含角砾并发育不规则节理裂隙,中上部较为致密,发育竖向节理和近水平状的流动构造。经侵蚀风化后,每个期次的流纹岩中竖向节理发育的坚硬致密层位形成陡立的岩嶂,其下不规则节理发育的层位形成缓坡,层层相叠,形成多级岩嶂。典型的叠嶂有凌霞嶂(图4)、朝阳嶂(图5)、千佛岩(图6)紫霄嶂等。

图4 雁荡山凌霞叠嶂,前面两个笋状山峰为“双笋峰”

图5 雁荡山朝阳叠嶂

图6 雁荡山千佛岩叠嶂,上部有少量的火山岩石蛋地貌

岩嶂是火山岩地貌青年期和壮年期常见的地貌类型,神仙居和雁荡山就处于这样的地貌发展阶段。到了地貌发育的晚期(老年期),随着地形不断被切割肢解,岩嶂不断退化,一部分演化为孤峰或峰丛,一部分逐渐后退而不复存在,完整的岩嶂就不多见了,缙云和桃渚就很难看到这样规模巨大的岩嶂。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。