版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

河南省地质历史演化

上传时间:2025-04-15 09:49 来源:地学科普旅游之窗

作者:章秉辰

简介:

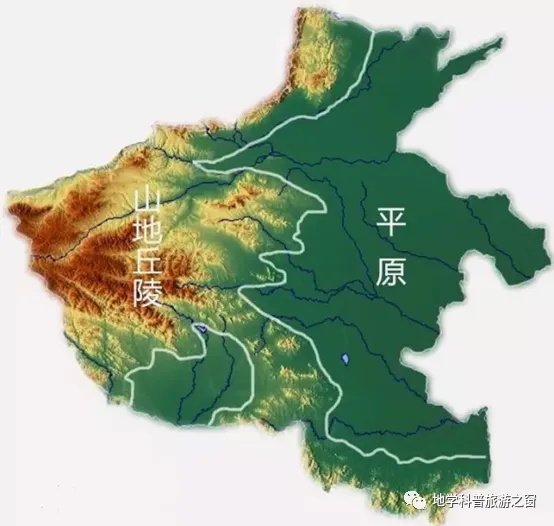

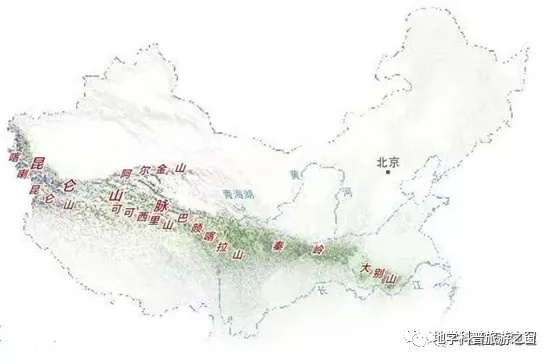

河南地处中原,在中国的大地地貌格局上,河南省处于我国第二阶梯向第三阶梯的过渡地带,东部平原位于第三台阶上,在中国的地质构造格局上,河南省纵跨三个一级构造单元。

河南地处中原,在中国的大地地貌格局上,河南省处于我国第二阶梯向第三阶梯的过渡地带,东部平原位于第三台阶上。在中国的地质构造格局上,河南省纵跨三个一级构造单元。自北而南分别为华北板块中南部、秦岭中央造山带东段和扬子板块北缘。

河南省地貌图

河南省境内已知最古老的年龄数值,为在太行山区云台山世界地质公园神农山园区太古宙变质片麻岩中发现的具有34亿年历史的继承性锆石年龄,说明在大约34亿年之前,位于太行山地区的神农山附近就已经有古陆的存在了。

太古宙变质岩

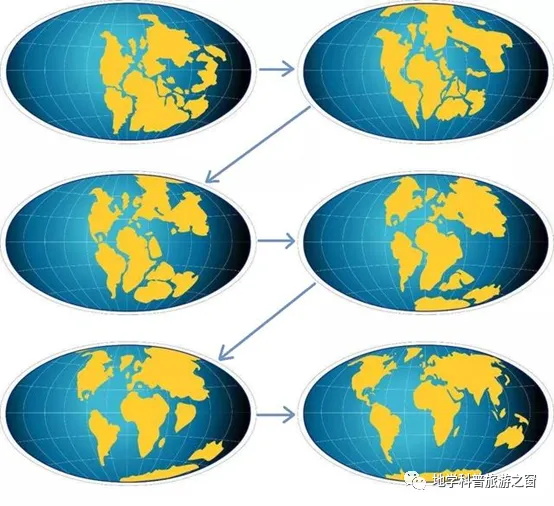

根据地学研究成果,河南省的地质演化史,经历了由大洋地壳到大陆地壳复杂演化过程,从总体上看,地壳的演化大体经历太古宙(距今25亿年前)洋壳的全面活动及古陆核的生成阶段;元古宙—中生代时期(25-2.4亿年间)经历了多次超级大陆的聚合与裂解过程,期间经历了距今18-15亿年前哥伦比亚超大陆时期、距今11-7.5亿年的罗迪尼亚超大陆时期和距今3-1.8亿年的盘古大陆时期等地质历史时期,由盘古大陆裂解以后形成现在的地球大陆版图结构。

地球板块漂移过程示意图

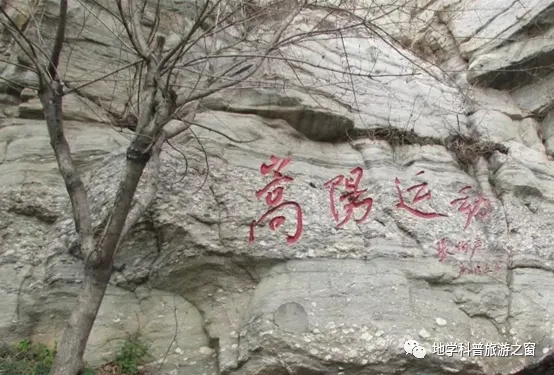

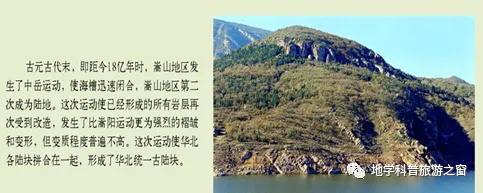

河南省地质历史上经历过多次大规模造山运动。距今25亿年前的嵩阳运动、距今18亿年前的中条运动、距今14.5亿年年前的王屋山运动、距今2.4亿年前的加里东—华力西运动以及距今1亿年前的燕山和距今大约6500万年以来的喜马拉雅运动,每一次造山运动都形成了珍贵而典型的地质遗迹资源。

黄河岸边黄土与古土壤层

嵩阳运动(25亿年)代表了太古宙末古陆核拼合成微陆块的构造事件,它使古陆核发生强烈变质、变形,在新太古界地层中留下了大陆地壳中深层次条件下的构造变形遗迹和覆于其上的嵩阳运动不整合界面,由河南籍的张伯声院士在河南省嵩山地区首先发现、研究而命名。

嵩阳运动界面

中条运动(18亿年)代表了哥伦比亚(Columbia)超大陆的聚合事件,它形成了华北古大陆统一的结晶基底。陆—陆碰撞基地岩系发生强烈的褶皱、变质,留下了今天我们在基地岩系中所看到的一系列倒转褶皱以及一些极为罕见的典型地质构造遗迹和覆于其上的中条运动不整合界面。

中条运动界面

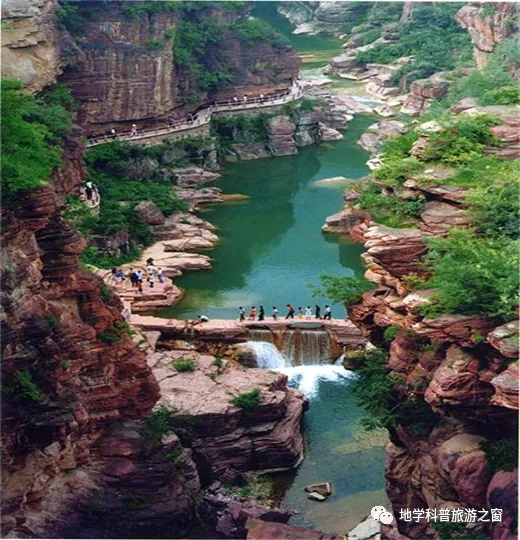

王屋山运动(14.5亿年)最终完成了华北古陆块在哥伦比亚(Columbia)超大陆裂解后的再次拼接,形成了华北稳定的统一陆壳,接受中元古代中晚期以来的盖层沉积,也就是我们今天在南太行地区所看到的形成红石峡谷的一大套厚层的紫红色石英砂岩,它在华北古陆演化史上具有十分重要的意义。

云台山红石峡

王屋山运动界面

少林运动是发生在晚前寒武世的一次构造运动。在河南省嵩山地区寒武系下统辛集组底部砾岩呈角度不整合覆于新元古界五佛山群何家砦组和马鞍山组之上。典型剖面见于嵩山少林寺附近。其发生时间距今约5.43亿年左右。此运动仅在少林寺地区见角度不整合,其他地区均表现为平行不整合或逐渐过渡关系。

少林运动界面

2.4亿年前后发生的加里东—华力西运动,华北板块与杨子板块发生追尾相撞,古秦岭洋消失,以伏牛山—桐柏山—大别山为代表的中国中央造山带形成,河南省全省境内陆壳统一(这条中央造山带也是我国现今重要的南北气候分界带),此后处于相对稳定发展阶段;

“中央山系”范围示意图

中生代时期,恐龙成为地球的霸主,中生代中晚期以后主要形成一些断陷盆地。如西峡盆地、汝阳盆地、潭头盆地和济源盆地等,形成了河南省境内著名的恐龙蛋和恐龙化石。

河南汝阳恐龙动物群

新生代以来,河南省的主要山区一直处于间歇性上升过程中,新构造运动强烈。新构造运动具有明显的差异性、继承性、振荡性等。新构造运动的差异性主要表现在山区的强烈上升,河流溯源侵蚀,与其相邻的盆地则相对沉降而接受沉积;新构造运动的差异性往往是由它的继承性造成的。新构造运动是老构造的复活,是在老构造基础上活动的,具有一定的继承性。新构造运动的振荡性表现在峡谷中的多级基座阶地和山区的多级夷平面存在。第四系中埋藏的古土壤层、风化壳、淋滤淀积层等,也说明了新构造运动的振荡性。由此可见,河南省境山地景观中常见的多级阶地、多级夷平面以及黄土中的古土壤、灰岩区的多级岩溶等均是新构造运动的重要标志。

河南老君山峰林地貌

河南省的地质演化史,是中国地质演化史的缩影,具有极强的代表性。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。