版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

山川“蛟龙”——泥石流

上传时间:2024-01-25 14:12 来源:中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心

作者:曾亮

简介:

引言: 据东汉经学家、文字学家许慎《说文解字》中记载:“蛟,龙之属也,池鱼,满三千六百,蛟来为之长,能率鱼飞置笱水中,即蛟去。

据东汉经学家、文字学家许慎《说文解字》中记载:“蛟,龙之属也。池鱼,满三千六百,蛟来为之长,能率鱼飞置笱水中,即蛟去。”泥石流多发生在沟谷纵横,水系发达的地区,尤其是我国西南地区。从空中俯瞰,泥石流发生时就如同“蛟龙”出海一般,来势迅猛,不可阻挡。泥石流与地震、滑坡统称为我国三大地质灾害,人民的生命财产安全常年受到严重威胁。那什么是泥石流?它又是如何形成的?它的主要危害是什么呢?

一、何为泥石流?

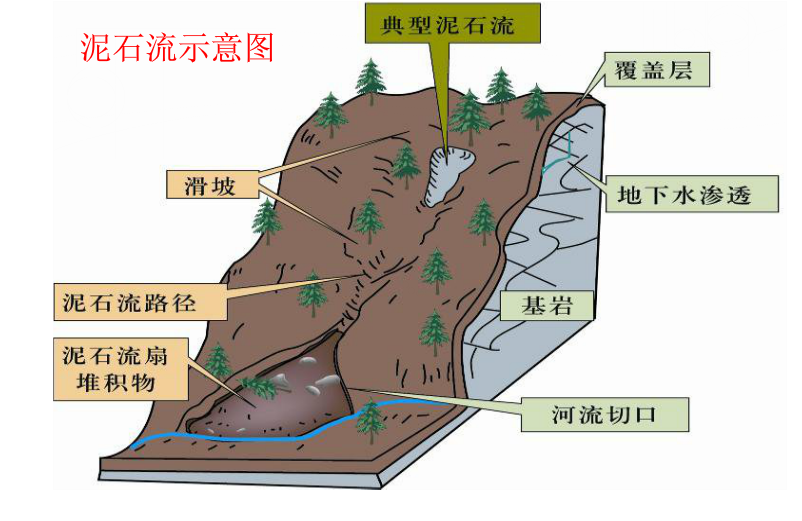

我国是世界上泥石流活动最多的国家之一。泥石流是指由于降水(暴雨、冰川、积雪融化水)在沟谷或山坡上产生的一种挟带大量泥砂、石块和巨砾等固体物质的特殊洪流。泥石流按水源补给可分为冰川型和降雨型泥石流,按沟谷形态可分为沟谷型和坡面型泥石流,按物质组成可分为泥石流、泥水流、水石流。泥石流的发生具有时间短、流速快、流量大、破坏性强的特点。

泥石流示意图(图源于科学网)

二、如何形成?

自然地质条件、气候降水条件、地形条件是泥石流形成的三个基本条件。

1.自然地质条件

泥石流常发生于地质构造复杂、断裂褶皱发育、新构造活动强烈、地震烈度较高的地区。这些地区岩石风化程度不一,导致地表岩石产生错落、崩塌、滑坡等不良的地质现象,为泥石流的发育提供丰富固体物质来源。

2.气候降水条件

我国西南地区属亚热带季风气候,泥石流高发期集中于每年雨季的连续降雨时段。此外,泥石流的发育具有一定的周期性,与暴雨、洪水等地质灾害周期性大体相似,当暴雨、洪水发生的周期性与季节性气候相叠加,泥石流发生的概率就会成倍增加。

3.地形条件

发生泥石流的地形多是山高谷深、地形陡峭易于水流汇集的半干旱山区或者高原冰川区,这类地区由于很难支撑树木、草地生长,多数为岩石、土壤裸露地带,一旦雨季来临或冰川溶解,大大小小的石块和泥沙有了足够的水分,便会顺着斜坡倾泻而下,形成泥石流。

三、主要危害?

泥石流常常具有爆发突然、来势凶猛的特点,并兼有崩塌、滑坡和洪水破坏的双重作用,其危害程度远比一般的崩塌、滑坡、洪水危害更为广泛和严重。它的危害主要集在如下四个方面。

1.对居民点的危害

这是泥石流最常见的危害之一,泥石流发育成熟后急速冲进乡村、城镇,所过之处民房、工厂、企事业单位等设施被尽数摧毁,并在顷刻间吞没人畜,冲毁农田,造成村毁人亡的灾难。

2.对交通道路的危害

泥石流可直接冲垮铁路、公路,摧毁路基、桥洞等设施,致使交通中断。后期道路重建、改道需花费大量人力、物力,造成重大的经济损失。

3.对矿山的危害

矿山的开采会产生地表裂缝,泥石流沿着地表裂缝逐渐渗透到采矿坑道,造成采矿坑道塌陷,封堵出口,摧毁矿山及其设施,直接导致采矿人员伤亡,造成停工停产,甚至使矿山报废。

4.对水利工程的危害

泥石流可对水利工程建筑造成冲击、冲刷、淤埋及次生灾害,其携带的大量固体物质可对堤坝、水渠构筑物造成直接冲击毁坏。强大的冲击力会对构筑物底部两侧地基进行冲刷掏空,导致构筑物开裂垮塌,造成人员伤亡或财产损失。

泥石流灾害图

四、如何防治?

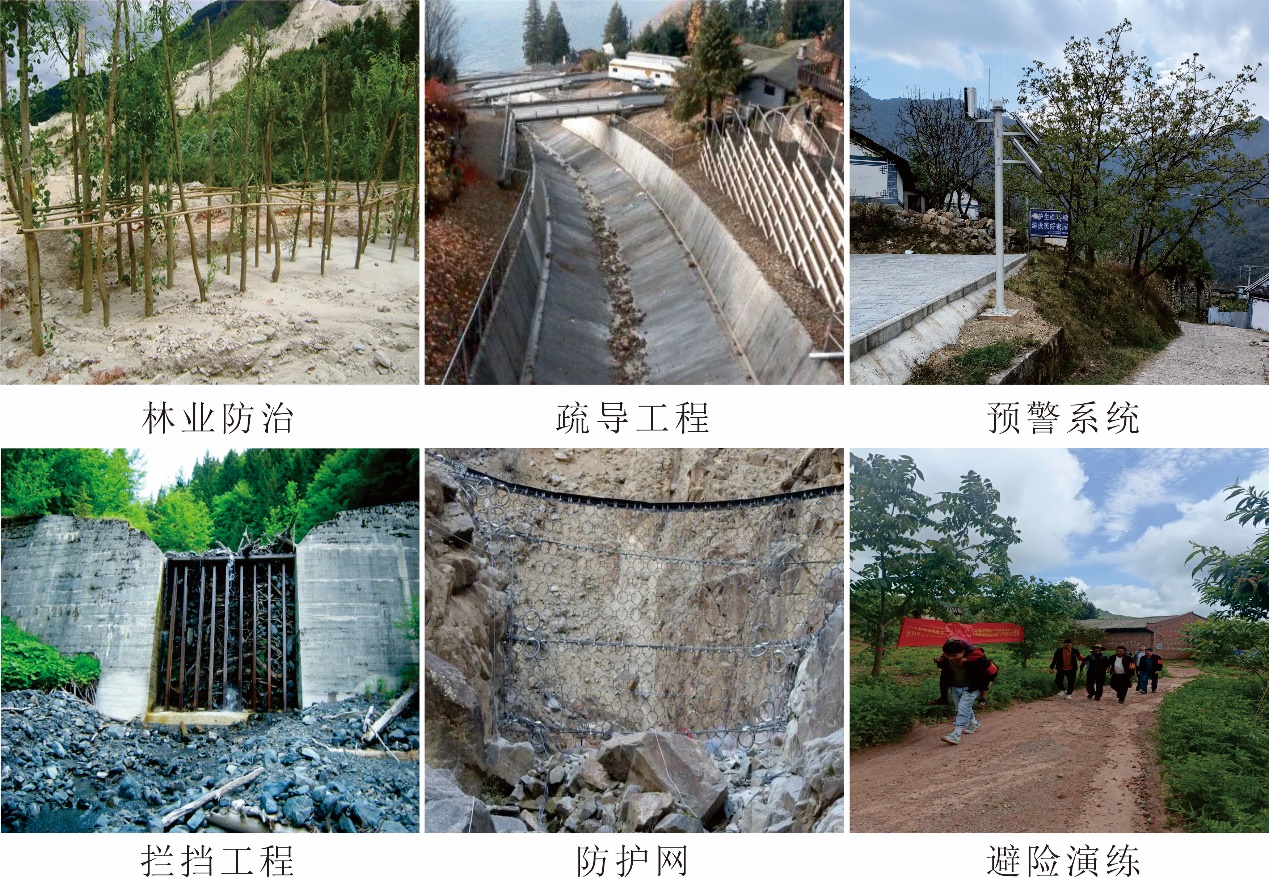

泥石流的防治方案主要是以下两种:工程措施和生态措施。其中以工程措施为主,生态措施为辅。

工程措施大致可分为拦、排两种思路,其中以排为主,拦为辅,拦挡工程主要修建在泥石流的流通区拦截泥石流中的石块、树枝等固体物质,常见的拦挡工程包括挡排墙、防护网、谷坊坝等。排导工程主要设置在泥石流的堆积区,疏导泥石流使其远离住宅、农田、公路等重要设施,常见的排导设施为泄洪道和导流堤。

生态措施的目的是防止水土流失,从而达到减小或抑制泥石流规模的作用,主要包括林业防治措施、农业防治措施。林业防治措施主要靠植树造林等方法来截留雨水、拦截泥沙等。农业防治则起到保水、固土作用。除此以外,在西南泥石流、滑坡、山洪高发区,安装地灾预警系统,积极开展山洪泥石流避险防御应急演练。

防护工程(图源据网络资料)

五、如何自救?

泥石流发生时,常伴有一些前兆,如泥石流沟谷上游型洪区两侧发生崩塌、滑坡堵塞沟谷,在下游常出现短时断流现象,这就意味着溃决型泥石流即将发生。若沟谷上游突然传来异常的轰鸣声,声音明显不同于机动车、风雨、雷电、爆破等声音,很可能是由泥石流携带的巨石撞击产生的,当时刻警惕。泥石流来袭时,如我们正处在泥石流下行区,则不能沿沟向下或向上跑,而应向两侧山坡上跑,离开沟谷地带。

结语

我们应该怀着敬畏之心与自然和谐相处,减少自然灾害的发生。山水林田湖草沙是一体,它们相互依存又相互影响,共同构成和谐美丽的地球家园,只有与大自然和谐共生,才能创造更美好的未来。

(

2023年地球科学科普作品大赛优秀作品

)