版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

地下水:地球的“听诊器”与地震预测的密码

上传时间:2025-09-23 16:16 来源:地球杂志

作者:史浙明

简介:

水是生命之源,而地下水这一深藏于地壳中的“液态档案库”,不仅是维系生态系统的命脉,更是地球内部活动的天然记录仪,作为地壳中最活跃的组分之一,地下水参与了矿床形成、油气运移乃至地震活动等关键地质过程,堪称地球动力学的隐形推手。

水是生命之源,而地下水这一深藏于地壳中的“液态档案库”,不仅是维系生态系统的命脉,更是地球内部活动的天然记录仪。作为地壳中最活跃的组分之一,地下水参与了矿床形成、油气运移乃至地震活动等关键地质过程,堪称地球动力学的隐形推手。地震是破坏性最大的自然灾害之一,对地震的预报,特别是短临预报,是人类几千年来一直在探索的目标。地下水作为来自地下的信使,能否对于预报地震有帮助呢?答案是肯定的。

通过水文状况变化可以预测地震

目前对于地震的短临预报仍在探索中

一、地下水为何能成为地球“脉动”的听诊器?

自1975年辽宁海城地震首次通过地下水异常实现成功预测以来,科学家逐渐意识到:这些流淌于岩石裂隙中的水流,或许暗藏着破解地震预测这一“地球科学圣杯”的密钥。

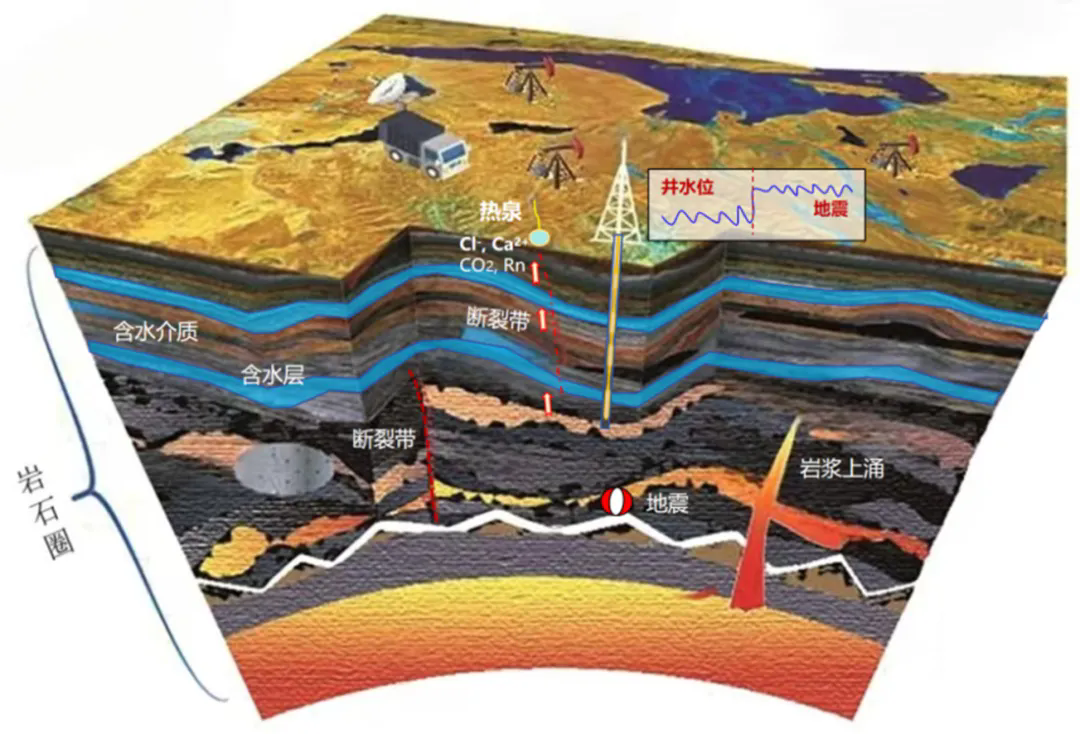

地震地下水监测概念图

地下水广泛存在于地下岩石空隙中,其独特的流动性和难压缩性使其成为地壳应力变化的天然放大器。当封闭良好的含水系统遭遇地壳应力扰动时,岩石骨架的微小形变会通过孔隙水压力传递机制,转化为显著的地下水位波动——这种“应力-流体”耦合效应,使得微米量级的地壳应变可被放大为厘米量级的水位变化。

与此同时,应力积累引发的岩石破裂会重塑地下水流动路径:断裂带的渗透率剧增可加速深部流体的上涌,导致不同化学组分水的混合;剪切作用释放的二氧化碳、氡气等气体更如同“断层呼吸”的化学信号,通过溶解作用铭刻于水体之中。例如,1976年11月15日宁河6.9级地震前,北京光华染织厂一口井溶解氢气含量在震前半个月开始迅速增加100倍。

地震前井水水位和水质会发生变化

可以说,如果将地球比作人体,那么地下水便可看作循环于其“血管系统”中的“血液”,当地球局部发生“病变”,例如岩石结构变形或破裂时,这些“体液”的压力与化学成分便会发生特征性改变。正是这种精妙的响应机制,使地下水成为监测地球“生命体征”的天然听诊器。

二、捕捉地震信息的四大水文密钥

为解码地下水中的隐秘语言,科学家们构建了以“水位、水温、水质、气体”为核心的立体监测网络,这就好比体检时的四大血常规指标,将某区域地壳的“健康”状况展示在科学家眼前。

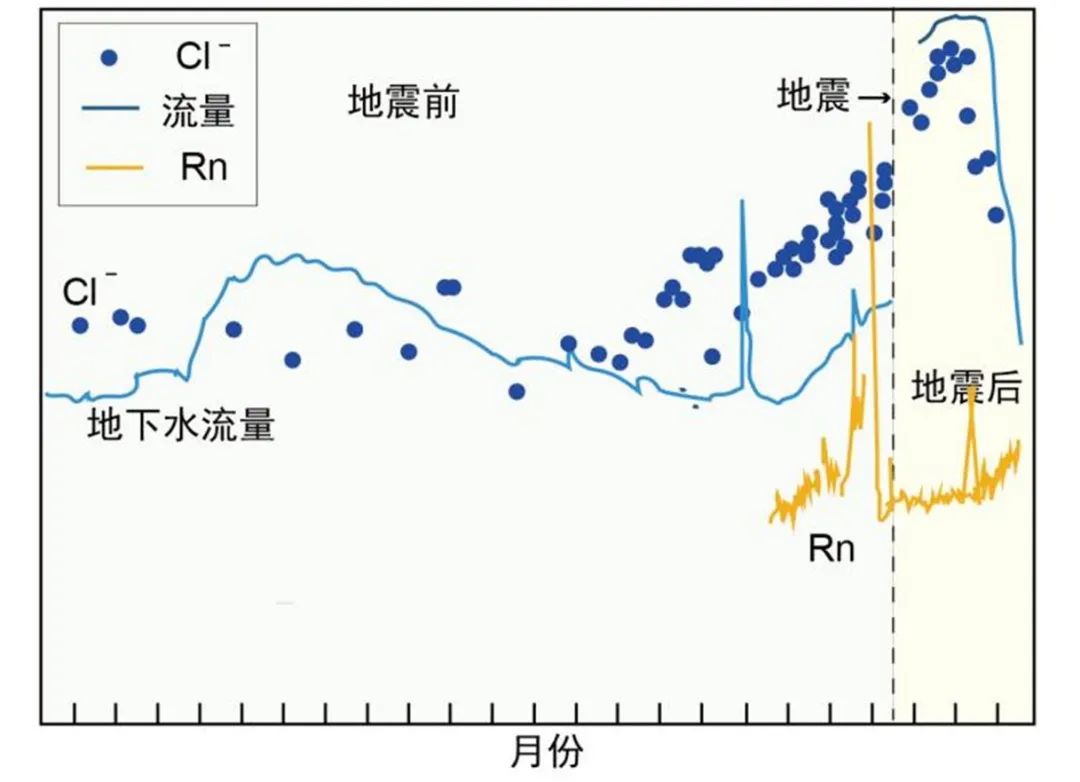

1995年日本阪神大地震前地下水中氯离子(Cl-)和氡气(Rn)含量变化

1. 地下水位波动——地壳应变的纳米级探针

地下水水位就像血压,直接反映出地下应力的变化。现代压力传感器可以捕捉到1毫米幅度的水位变化,这种程度的分辨率可以捕捉10-9量级的地壳应变,这相当于在千米深井中检测到一枚硬币重量引起的压力波动。1975年海城7.3级地震前,距离震中10千米的一口地震监测井曾记录到1.5米的断崖式水位下降,其变化速率远超季节性波动。

2. 地下水化学指纹——深部物质迁移的分子日记

不同岩石环境赋予地下水独特的水化学“身份编码”。在地震孕育过程中,岩石挤压破坏产生裂隙,新暴露的矿物表面会加速与水的化学反应,导致地下水化学组分的变化,而深源气体的加入则会改写地下水中溶解气的组成。1995年日本大阪-神户地震前,距震中20千米的有马温泉氯离子浓度突增40%,氡浓度更在震前三个月持续攀升,犹如一组精准的倒计时信号。

3. 地下水温度变化——地热扰动的热力学示踪

地下水温度在不同的大地热流背景下较为稳定,通过布设高精度温度传感器可以观测到0.0001℃大小的温度变化。1976年龙陵地震前,龙陵的巴腊掌温泉温度在13天内骤升10℃,其剧烈变化程度堪比地球的急性发热,之后在距该温泉十几千米处发生7.4级强烈地震。

4. 地下水气体逸出——断层解锁的压力信号

地下水中往往溶解了多种气体,其对于剪切应力非常敏感。当地震等活动引起地壳应力改变以及深部物质上涌等过程均会导致地下水中溶解的气体组分的变化。1976年唐山地震前20天左右,京津冀许多枯井发生喷气现象,如北京万泉庄枯井喷出气体中二氧化碳,氮气/氩浓度出现明显的增大。

三、从古人观察到今日实践

地下水与地震的关系并非我们当代人的发现,在古代文献中就可以找到蛛丝马迹,而通过对今天一次次地震的监测,我们逐步掌握了通过地下水预测的一些规律。

查阅史料,我们发现早在4000年前,中国先民便察觉到“井水浑浊,池沼沸涌”与地震的关联。明代《隆德县志》更系统记载了六类水文前兆,如“井水本湛静无波,倏忽浑如墨汁,泥渣上浮,势必地震”以及“池沼之水,风吹成谷荇交萦,无端泡沫上腾,若沸煎茶,势必地震”,其描述之精确令人惊叹。其中的“井水忽浑如墨汁,泥渣上浮”就是岩屑涌入含水层的现象,这是地震的重要前兆。

20世纪70年代我国北方的两次地震发生前,水文异常现象也被观察和记录到。1975年海城地震前有200余处井泉的异常升降数据,按照地震研究者的解释,这是震中区外围的早期异常与临震阶段的集中爆发现象,构成了典型的“应力迁移-集中释放”模式。1976年唐山地震前京津冀地区井水位的加速下降与临震喷涌,说明了孕震过程中孔隙压的戏剧性演变。

地震监测仪

正是千百年观测经验和数据的积累,不论是国内和国外,都建立了地下水与地震监测系统。如我国已建设全世界最大的专业地震地下水观测网,450个沿活动断裂布设的台站织就了一张精密的观测预警网络,其中水位监测台370个,水温监测台408个,气体监测台255个,水化学离子、痕量氢气观测台200个。这些监测台站如同刺入地球脉络的“银针”,持续感知地壳的微妙震颤。其他国家亦不甘落后:日本在本州岛内多处温泉建立了温泉地球化学监测网络开展离子和稀有气体同位素的观测,同时在俯冲带上建立了多个海底孔隙压及水化学动态监测网络;美国在圣安德烈斯断层沿线建立了板块边界钻孔观测系统;俄罗斯在堪察加半岛建立了深井水位和水化学高频观测网。这些工程共同构成了人类窥探地球脉动的“分布式感官”。

挑战与曙光:在混沌中寻找规律

尽管地下水异常为地震预测提供了宝贵的线索,但其复杂性仍然令科学家倍感挑战。比如一些地震前出现的地下水异常现象,在另一些地震前可能并不会出现。在一些地震前出现的异常现象,在另一些地区出现了,但是并没有地震的发生。如2003年四川西昌地区出现的大规模地下水宏观异常现象,但并未伴随地震的发生。此外,地下水的动态是降雨、人类活动、天文因素、构造运动等多种因素综合的体现,如何从中将地震活动影响的水位信号剥离,存在巨大挑战。

通过大数据可以向移动设备发送地震预警

如今,随着人工智能、大数据等分析手段的出现,以及遥感等大尺度监测方法的应用,地震分析预报正在开启新篇章。人工智能方法已经可以准确预测实验室模拟的地震发生过程,InSAR等遥感技术已经能够捕捉到火山等地质活动前清晰的地壳变形信号。或许在不久的将来,我们将如同解读天气图一样,破译地震的“水文密码”。

从先民观井测震到量子传感时代,人类对地下水信号的解读始终在科学与经验的交织中前行。每一口监测井都是通向地球深处的听诊器,每一组波动曲线都是岩石的无声告白。尽管前路漫漫,但当地下水监测网覆盖全球断裂带时,我们终将获得透视地球的“X射线眼”。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。