版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

未来能源之王?海底可燃冰你了解多少

上传时间:2025-10-11 11:07 来源:浙江海洋监测预报

简介:

一、海底可燃冰 可燃冰,学名天然气水合物(Natural Gas Hydrate),是一种由水分子和甲烷气体在低温高压条件下形成的晶体物质。

一、海底可燃冰

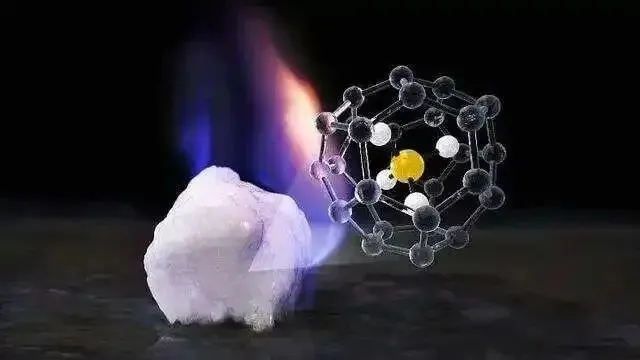

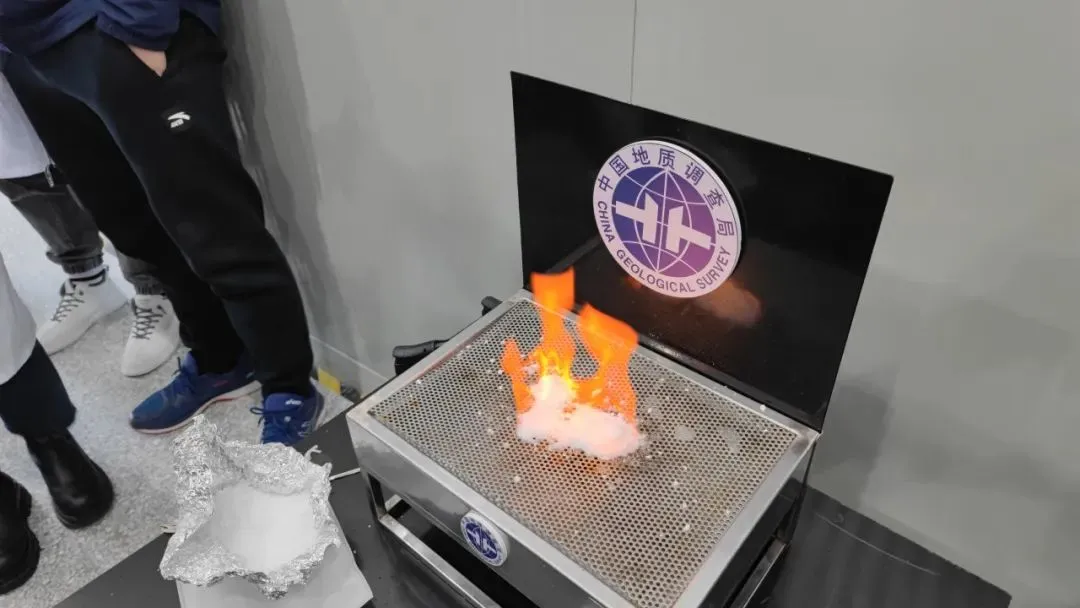

可燃冰,学名天然气水合物(Natural Gas Hydrate),是一种由水分子和甲烷气体在低温高压条件下形成的晶体物质。它外观酷似冰雪,却能在点燃后燃烧,因此得名“可燃冰”。

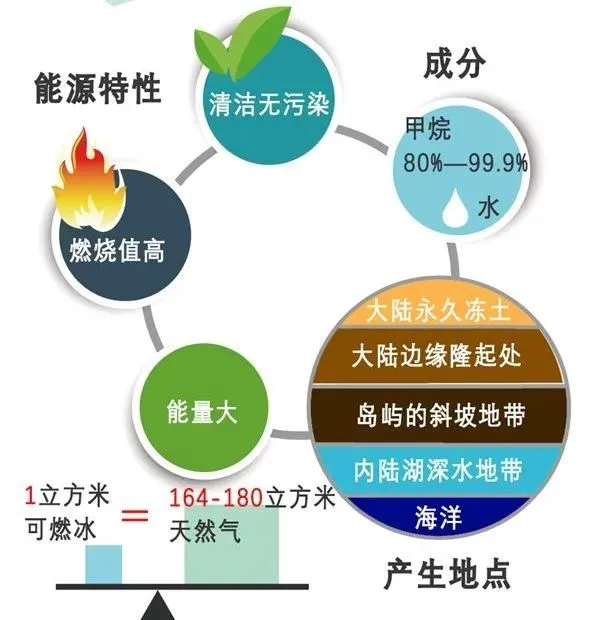

其燃烧后仅生成少量的二氧化碳和水,污染远小于煤、石油等,且储量巨大,因此被国际公认为石油等的接替能源。

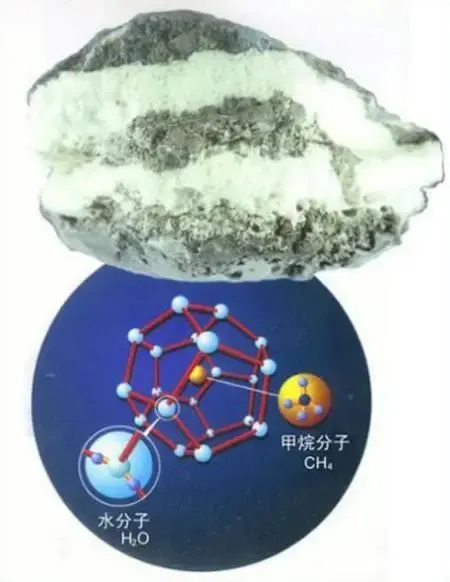

可燃冰的微观结构类似于笼状结构,其中水分子通过氢键相互连接形成晶格,而甲烷分子则被“捕获”在这些晶格的空隙之中。这种独特的结构使得可燃冰在自然状态下非常稳定。

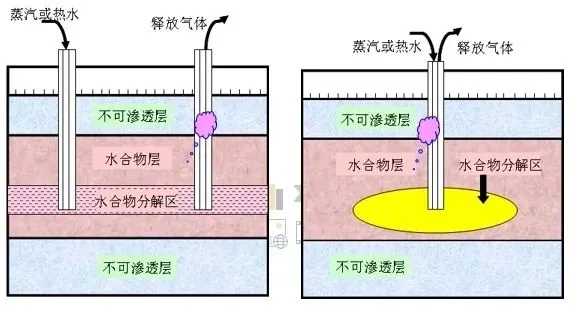

可燃冰的形成需要满足三个主要条件:充足的天然气源、适宜的温度与压力环境以及足够的水分。

1、天然气源:可燃冰中的甲烷主要来源于沉积物中的有机质分解或是深层地壳中逸出的天然气。

2、温度与压力:通常情况下,可燃冰稳定存在于0°C至10°C之间,且至少需承受30个大气压的压力。这种条件在深海底部或永久冻土层下较为常见。

3、水分:水是形成可燃冰的必要成分之一。在海洋环境中,水是充足的;而在陆地上的永久冻土区,地下水也能提供所需的水分。

二、海底是可燃冰大仓库

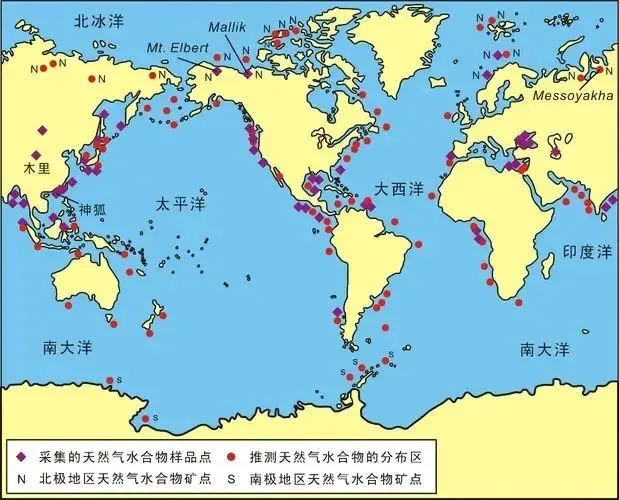

全球范围内,可燃冰资源广泛分布在深海沉积物和高纬度地区的永久冻土层中。由于从冻土层采集可燃冰难度大,因此,海底成了宝藏挖掘地。

在太平洋、大西洋、印度洋以及北极海域的大陆坡和海沟中都有发现可燃冰。而在中国南海的神狐海域,科学家们已经成功钻探并采集到了可燃冰样本。

在阿拉斯加、加拿大北部、俄罗斯西伯利亚等地区也有大量的可燃冰资源存在。

可燃冰全球分布图

三、可燃冰的巨大价值

可燃冰作为一种潜在的清洁能源,具有巨大的经济价值和社会意义。

1. 能源供应:可燃冰蕴藏的巨大能量有望缓解能源短缺问题,为人类提供新的清洁能源来源。

2. 环保优势:相较于煤炭和石油,甲烷燃烧产生的二氧化碳排放量较低,有助于减少环境污染。

3. 技术创新:开发可燃冰不仅能够促进能源领域的技术创新,还有助于推动相关产业的发展。

四、海底可燃冰的开采研发我国走在前列

据测算,仅中国南海的可燃冰资源量就已达700亿吨油当量,约相当中国陆上石油、天然气资源量总数的二分之一。

2017年5月,中国首次海域天然气水合物(可燃冰)试采成功。

2017年,我国在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功。

2017年5月10日下午14时 52分点火成功,从水深1266米海底以下203-277米的天然气水合物矿产开采出天然气。

至2017年5月18日上午10时,连续产气近8天,平均日产超过1.6万立方米,超额完成“日产万方、持续一周”的预定目标。中国成为世界上首个成功试采海域天然气水合物的国家。

除此之外我国实现了六大技术体系二十项关键技术自主创新。包括了防砂技术、“地层流体抽取”、未成岩超细储层防砂和天然气水合物二次生成预防技术、储层改造技术、4500米级无人遥控潜水器探测、海洋高分辨率地震探测和海洋可控源电磁探测技术等。

五、未来可燃冰会取代石油吗

科学家研究后认为,世界上“可燃冰”的总资源量巨大,其有机炭含量估算约相当于全世界已知煤炭、石油和天然气总量的2倍,全球“可燃冰”的资源量可满足人类未来1000年的需求。

按照化学方程进行推算,一立方可燃冰可以产生标准立方160至180的天然气。热量高、污染小,长远来看,它的确将在未来大放异彩,对改善能源结构具有重要意义。

总之,可燃冰作为地球上一种尚未大规模开发利用的自然资源,其潜力巨大。未来,随着技术的进步和环境保护措施的完善,相信可燃冰将为人类带来更多的福祉。

编辑:张希阳

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。