版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

黑油山:油丘变城市的传奇

上传时间:2025-03-13 10:54 来源:自然银龄科普

作者:王军

简介:

50年代初的一个清晨,新疆准格尔盆地的戈壁滩上寒风凛冽,裹着厚重羊皮袄的维吾尔族老汉赛里木,呵着白气钻出低矮的地窝子。

50年代初的一个清晨,新疆准格尔盆地的戈壁滩上寒风凛冽。裹着厚重羊皮袄的维吾尔族老汉赛里木,呵着白气钻出低矮的地窝子。他眯眼望了望东边泛起的鱼肚白,拎起一个磨得发亮的葫芦,踩着咯吱作响的砂砾,朝百米外的小山包晃去。

那座山包上,数十个天然油池正咕嘟咕嘟冒着气泡,黏稠的原油在晨光中泛着幽蓝的光泽,像一锅煮沸的黑玛瑙。赛里木熟练地俯身舀油,葫芦口腾起刺鼻的硫磺味,沾了油渍的羊皮袄在风中硬邦邦地摆动。

这已是老汉第九九八十一次骑驴上路。毛驴脖子上的铜铃叮当作响,挂着“黑金”葫芦颠向几十公里外的镇子。自从赛里木发现这块宝地后,便在旁边搭了个地窝子,开始了他的石油“易货贸易”。 彼时的他并不知道,自己用石油换馕饼和奶子的营生,正悄然叩响一座城市的命运之门。

那个布满油池的小山包,后来被称为黑油山。这里有大量轻质黏稠石油流出地面,同狂风裹挟的沙砾、尘土混杂凝结,慢慢固化形成沥青丘,里面分布着30多处油泉和油沼,不断涌出油泡,这种油即便在零下十度也不会凝结,是优质低凝油。

其实,据《新疆图志》记载,早在光绪年间,就有商队在此采集原油:乌苏城的车夫用它润滑吱呀的木轴,塔城的匠人将它混着砂石铺成油毡顶。但直到1955年,一支石油勘探队循着“贩油老汉”的足迹而来,并在黑油山东南5.5千米的地方,钻探1号油井,打出了工业油流,导致一个新油田的发现,成为当时全国最大的油田。

随即,一座新的城市在戈壁荒漠上拔地而起,这就是克拉玛依市,“克拉玛依”是维族语“黑油”的意思,是世界上唯一用石油作为名字的城市。克拉玛依市也被誉为“共和国石油长子”和“中国石油工业的西圣地”。2024年人均GDP力压北京、上海位列全国第二!

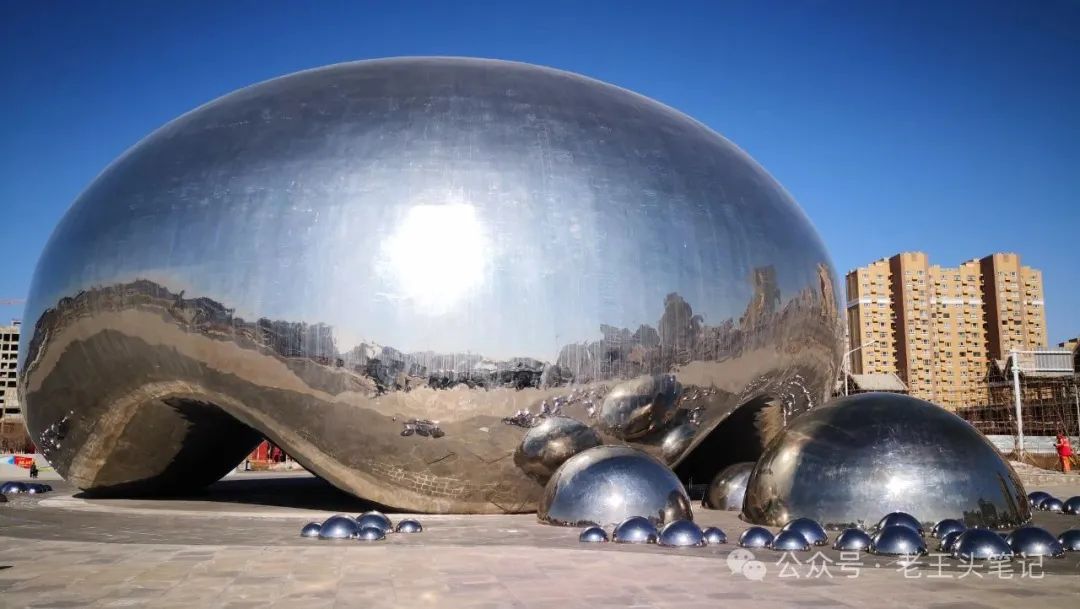

如今,黑油山已经建设成为4A级景区,人们为赛里木老汉制作了铜像,摆放在油池旁,算是给他颁发的“发现奖”。克拉玛依1号井因为是新中国成立后第一口油井,现在是全国重点文物保护单位,被极具特色的油泡泡雕塑罩在了身下。如果路过克拉玛依,千万不要错过这两个景点。 从戈壁荒漠到现代化都市,因矿而建城市的故事不仅是克拉玛依的奇迹,更是一代人用汗水浇灌出的边疆传奇。

编辑:张希阳

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。