版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

沿北京湾考古发现的华夏文明遗址

上传时间:2024-08-09 13:39 来源:地球杂志

作者:吕金波

简介:

北京的西山(属太行山山脉)和北山(属燕山山脉)交汇成“北京湾”,地貌由西北向东南依次划分为盆地、山地和平原,在盆地,距今约180万年前古人类使用的旧石器在泥河湾遗址的湖相层中被发现。

北京的西山(属太行山山脉)和北山(属燕山山脉)交汇成“北京湾”,地貌由西北向东南依次划分为盆地、山地和平原。

在盆地,距今约180万年前古人类使用的旧石器在泥河湾遗址的湖相层中被发现。

在山地,77万~23万年前的北京人化石、6.5万年前的新洞人化石、4万年前的田园洞人化石、3.5万~1.8万年前的山顶洞人化石均在周口店遗址的洞穴沉积物中被发现;1万年前的农作物粟和黍在斋堂山谷中的东胡林遗址黄土中被发现;约5000年前的古文明在“北京湾”转弯处的雪山遗址台地中被发现。

在平原,约2万年前的旧石器遗址在东方广场工地中被发现,而中国考古学也诞生于北京湾的平原上,即位于西城区兵马司胡同9号的地质调查所。将这些遗址点联系起来,我们就可以得到一幅清晰的画面——华夏文明从北京湾走来。

中华世纪坛的青铜甬道开篇镌刻—河北阳原小长梁

何为北京湾?

从小就听北京四合院的老人们说起“北京湾”,传说北京原来是一片海湾。但最早文献记载“北京湾”的是德国学者李希霍芬在1877年~1911年所著的《中国—亲身旅行和据此所作研究的成果》,将北京西山地层划分为13层,第12层为黄土,在注释黄土时说:“黄土—我们在北京湾(der Bucht von Peking)西南部的山脉边缘初识这种地层,在斋堂山谷中找到了它。”1905年,美国学者维理氏描述:“中国东部自纬度四十度起,有大平原向北入丛山,形如海湾,其东南口径宽达四十五英里。山脉因之而被横断。从平原以观其四围之山岭,犹海湾之于石壁。其湾澳之部分名之曰北京湾(Bay of Peking),似为正当,此言可想见平原之形状矣。”这段话是中国的第一代地质学家在1920年出版的《北京西山地质志》第四章中引用的,充分证实:“北京湾”体现了北京的地貌特征。

北京的西山和北山两大山脉交汇形成“北京湾”,西山属于太行山山脉,北山属于燕山山脉,总面积16410平方千米。山地面积10072平方千米,占61.40%,海拔一般在1000米~1500米,最高峰为与河北省交界的东灵山,海拔2303米。平原面积6338平方千米,占38.60%,海拔一般10米~60米,最低处在通州区柴厂屯,海拔8米,著名的天安门广场海拔44.40米。

华夏文化始于泥河湾地层,发展于北京湾地貌

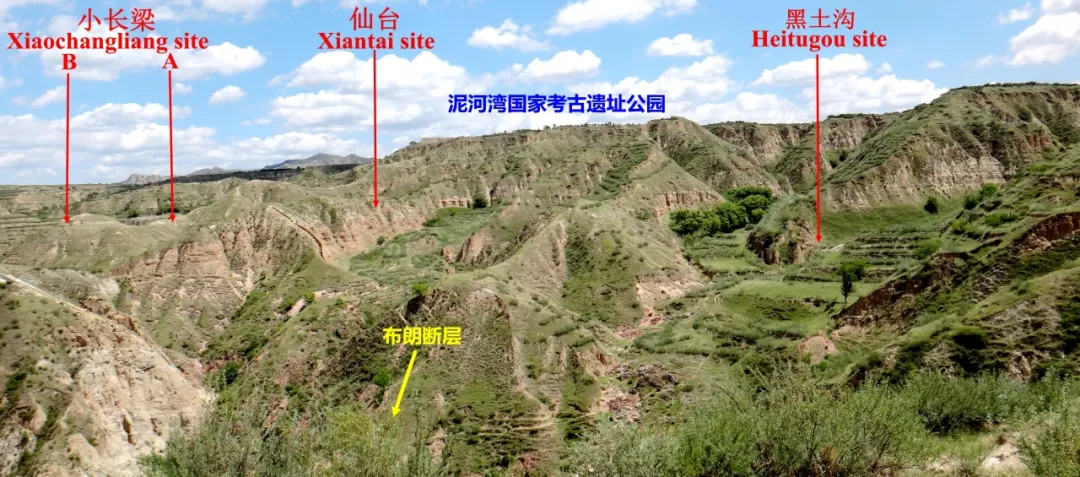

最早的旧石器被发现于泥河湾的湖相地层,属于早更新世;作为华夏文化的开端,被镌刻在中华世纪坛的青铜甬道第一阶,镌刻的年龄显示为100万年前。根据最新的古地磁断代,一般湖相层约180万年前,小长梁遗址约150万年前,黑土沟遗址的年龄达到190万年前。从77万年前起,华夏文化和文明发展的轨迹转移到“北京湾”。

泥河湾国家考古遗址公园小长梁与黑土沟的位置(据泥河湾旧石器研究者卫奇)

北京西山为西南—东北方向展布的大向斜,南部房山区和北部昌平区出露年代较老的石灰岩地层,中部门头沟区出露年代较年轻的煤系地层。房山区石灰岩发育喀斯特洞穴,在周口店猿人洞、新洞、田园洞和山顶洞中保留了古人类生活的遗迹;在门头沟区斋堂山谷的东胡林黄土台地中保留了约1万年前的农作物粟和黍;在北京湾转弯处的昌平区保留了约5000年前的雪山遗址。

3000多年前至今,人类又一次沿着“北京湾”建立城市,这是一次文明的行走,因为文明(Civilization)是由城市(City)发展而来。3000多年前出现董家林(琉璃河西周燕都)遗址;距今871年前,围绕蓟丘建立金中都;元朝向东北微移,建立元大都,明清时期形成现代北京的中心城区。

周口店:地质公园概念诞生地

距今77万年到1.8万年,不同的古人类生活在“北京湾”西南的周口店喀斯特洞穴中。

1918年农商部矿务顾问瑞典学者安特生发现周口店鸡骨山(第6地点)遗址,现称南坡,地质背景为向斜。1921年安特生和奥地利学者师丹斯基发现周口店猿人洞(第1地点),1923年师丹斯基发现猿人牙齿化石,1927年李捷和瑞典学者布林主持挖掘工作,加拿大学者步达生依据第4层发现的直立人牙齿化石命名为Sinanthropus pekinensis(北京猿人),1929年12月2日裴文中在与主洞垂直的南北向支洞东侧靠近主洞边部的第10层中发现第一颗北京猿人头盖骨;1936年贾兰坡在第8~9层中发现3颗北京猿人头盖骨;1929年杨钟健与法国学者德日进从上至下划分10层,1949年贾兰坡再向下划分了第11~13层,1949年~1951年贾兰坡命名13层以下的红色黏土砾石为“底砾石层”;1985年杨子庚等再向下划分了14~17层。

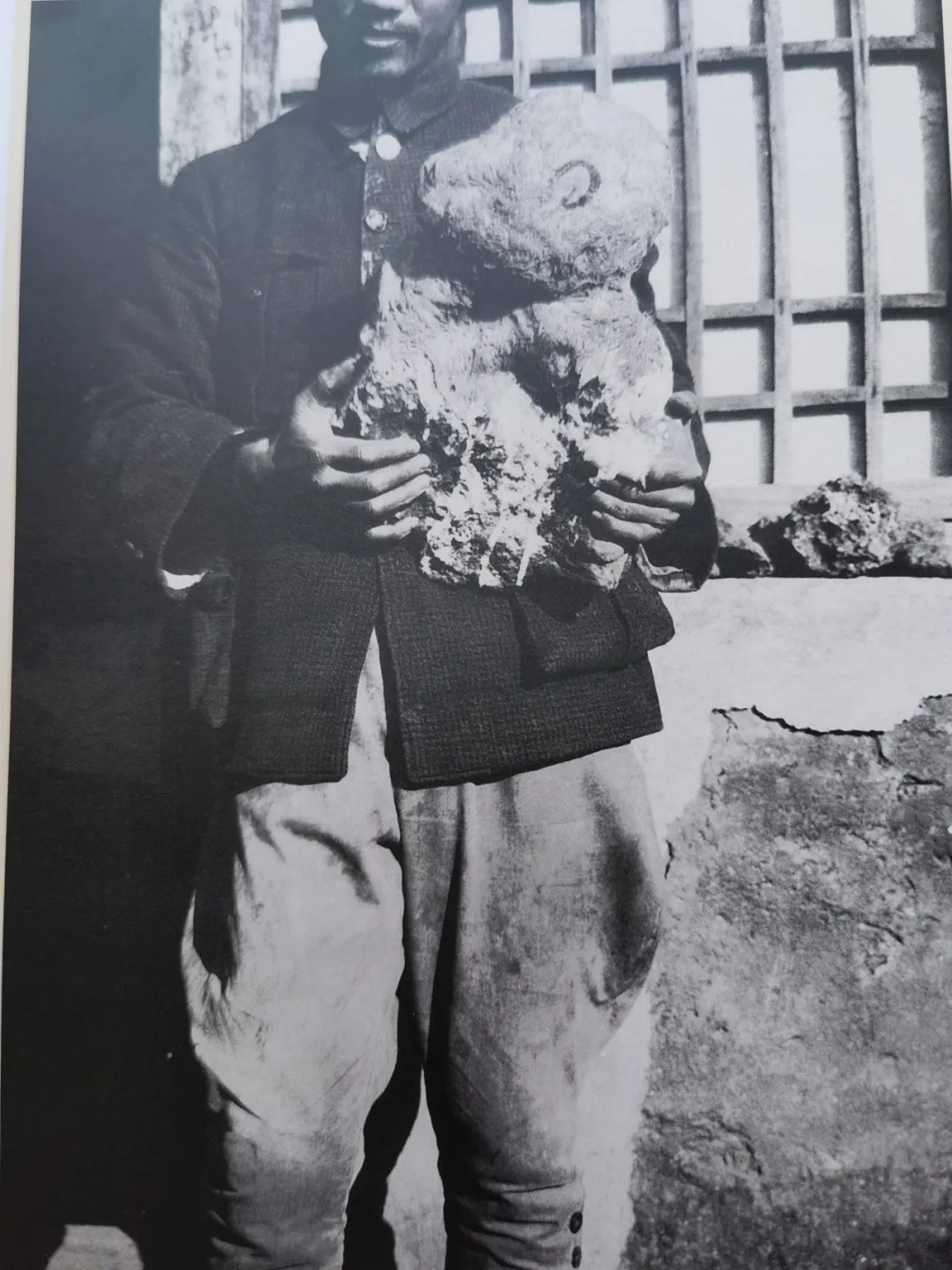

裴文中发现第一颗北京猿人头盖骨

1933年~1934年裴文中、卞美年和贾兰坡等挖掘了猿人洞上方的山顶洞(第26地点),发现了与北京猿人完全不同的古人类,属旧石器末期的智人,他们已经懂得缝补兽皮衣服、骨器装饰审美和赤铁矿粉祭祀活动等,碳14断代距今约1.8万年。

将第1地点(猿人洞)和第26地点(山顶洞)联合起来,南北方向呈现喀斯特锁孔形断面。周口店龙骨山为4.6亿年前奥陶纪马家沟组石灰岩,喀斯特作用形成锁孔形断面,锁孔下方为垂直裂隙,77万~23万年前的中更新世碎屑沉积物中埋藏了北京猿人化石;上方锁孔是穿洞,在3.5万~1.8万年前的晚更新世沉积物中埋藏了山顶洞人化石。

2010年7月11日上午,联合国教科文组织地质公园专家盖伊·马提尼在进行房山世界地质公园中期评估时指出:“全球的世界地质公园活动均来自1996年8月第30届国际地质大会对房山周口店的考察。”当时,尼古拉斯·邹若思教授等几位专家考察周口店遗址后,共同商讨与联合国教科文组织一起开展世界地质公园网络活动;2002年创建地质公园网络,开始全球的地质公园活动,北京周口店是地质公园概念诞生地。

走到北京平原和斋堂山谷的古人类

约2万年前,古人类由山地进入北京平原,有岳升阳博士在王府井东方广场遗址发现的旧石器为证。

约1万年前,古人类来到斋堂山谷的黄土台地。斋堂山谷处于永定河最大的支流清水河,上游窄处为斋堂水库大坝,下游窄处为东胡林人遗址。河流南侧发育马兰砾石台地、西胡林黄土和军饷黄土,河流北侧发育9条黄土梁(九龙头)、东胡林黄土台地和桑峪黄土。在天仙庙东北侧的原烧砖场(第4龙头)为马兰黄土研究基地,地质学家做了大量的研究工作。研究显示,马兰黄土发育2层古土壤,其中全新世黄土层普遍发育碳粒,埋藏古人类化石。

黄土是中国特有的地质体。马兰黄土记录了地球上最后一次冰期(新仙女木事件),主要是气候干冷环境下的风成沉积,但其中发现有两次气候短暂变暖的阶段。国际上,在欧洲北海的海洋钻孔岩芯发现有几次北极冰盖扩大的事件,这些在马兰黄土中都可以找到相应的记录。

东胡林人复原像(发现者郝守刚绘)

1966年,北京大学郝守刚在马兰黄土上方的全新世黄土底部发现东胡林人化石。目前在这座墓内共发现7具遗骸,命名为“东胡林人”。因该墓葬位于全新世黄土底部,定为新石器早期。郝守刚认为,东胡林人佩戴了紫游螺穿成的项链,现在紫游螺分布在南海,表明其迁徙路线较长;又根据东胡林人吃的朴树籽具有韧性断口,推测可能秋季下葬。

此外,1976年~1993年,北京市地质调查所在区域地质调查中对马兰黄土进行了调查,发现了桑峪人化石。2017年笔者对斋堂镇的马兰黄土得名地进行了地质调查。

行走到北京湾转弯处的雪山人

中国5000年的文明史可以到“北京湾”山前平原的残丘雪山(靴山的谐音)遗址去寻找。1958年北京大学发现雪山遗址,1962年开始发掘,属新石器遗址。遗址分布在昌平区雪山东南的台地上,地势西北高东南低,分为3个时期:早期相当于仰韶文化和红山文化,以红陶为主,距今约6000年;中期相当于龙山文化,树轮校正年代距今约5500年;晚期相当于夏家店下层文化与商文化遗址,距今约4000年。

北京湾转弯处的昌平区雪山遗址

永定河沟通了中国古今首都(涿鹿—北京)

今天的北京中心城区位于永定河冲洪积扇形成的平原。永定河横切“北京湾”,沟通了古今首都(涿鹿—北京),涿鹿是中华民族最早的首都。

郦道元的《水经注》卷十三《㶟水》记载:“黄帝与蚩尤战于涿鹿之野,留其民于涿鹿之阿,即于是也。其水又东北与阪泉合,水导源县之东泉。”即华夏族第一个会师之地“涿鹿”,第一场战役“阪泉大战”,黄帝把蚩尤打败,建立中华民族第一个首都—涿鹿。而涿鹿位于永定河上游桑干河流域的盆地中。

涿鹿的黄帝泉

北京湾3000多年的建城史

北京建城史可上溯到3000多年前的西周燕国。考古地点原称董家林遗址,现称琉璃河西周燕都遗址。1962年试掘,1972年正式发掘。1981年~1986年,中国社会科学院考古研究所与北京市文物研究所组成琉璃河考古队,发掘了214座墓葬、21座车马坑,解剖了两处城址。

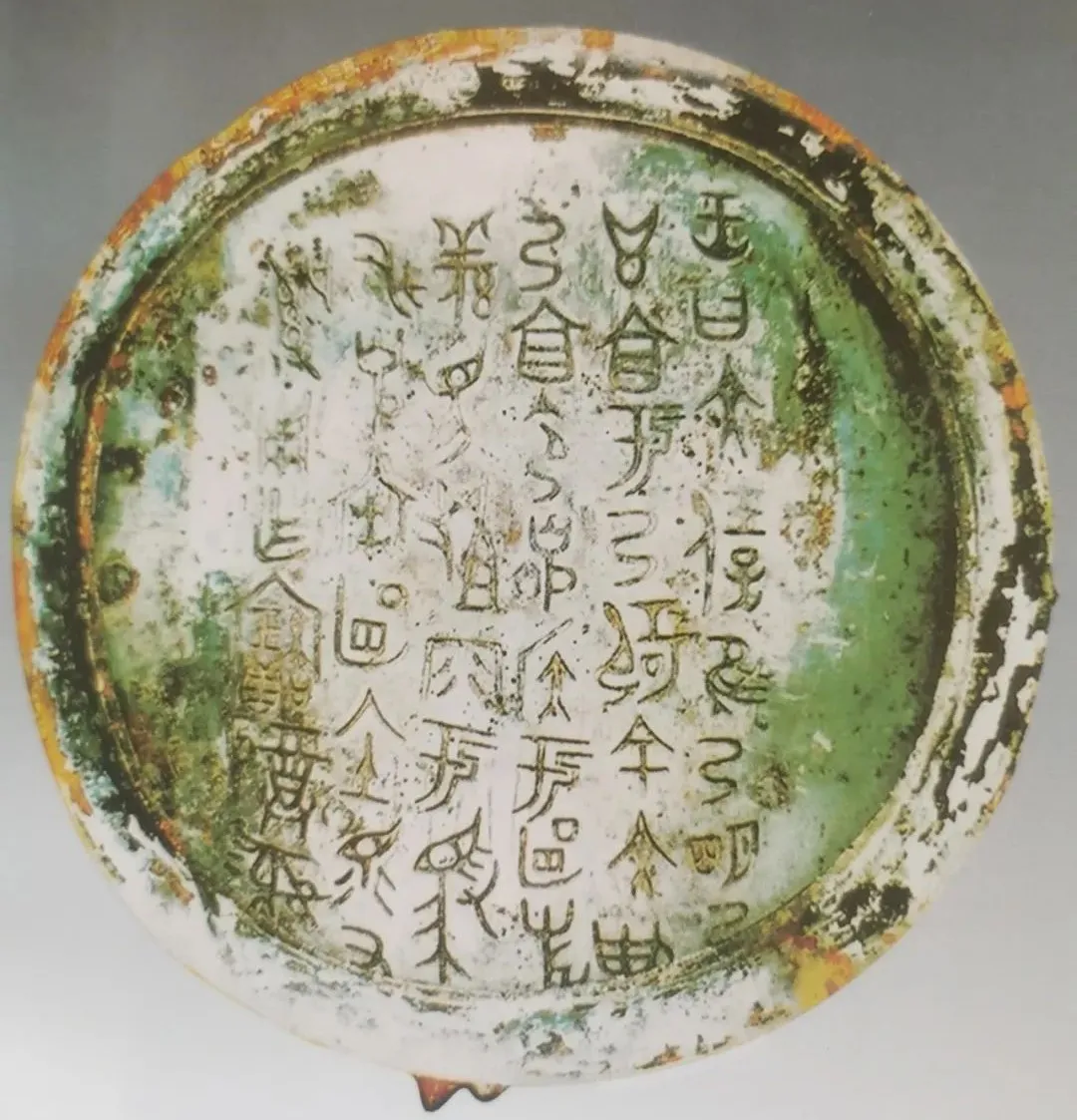

在1986年,琉璃河考古队在M1193号大墓出土“克盉”“克罍”,盖和内部共有4篇相同的铭文,其中第3行“命克侯于匽(燕)”证实了《史记》的记载:周武王十一年(公元前1046)克商封召公于燕。

克罍盖内第3行:命克侯于匽(燕)

从燕国的蓟开始,北京的名称几经更迭,包括燕都、蓟城、广阳、幽州、范阳、辽南京等。1153年海陵王完颜亮将金朝都城从上京(哈尔滨市东南的阿城)南迁至辽南京(今北京),取名“中都”,从此开启了北京作为大国都城的新纪元。后来的元大都街道奠定了今天北京中心城区的布局基础,又经历明清两代的建设,才有了今天这座举世闻名的文化古都。

2022年11月3日,笔者(左一)随首都师范大学考古队考察董家林遗址考古现场

“沙场烽火连胡月,海畔云山拥蓟城。”这是唐代诗人祖咏对于北京地区的描述。唐代的北京虽然是北方边疆城市,但是“海畔云山”却是对“北京湾”地形地貌的形象概括。而考古学证实华夏人类文化和文明正是从北京湾走来。

编辑:张希阳

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。