版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

蕴藏在蓝色山岭中的一个远古蓝色世界——远古大洋寿终正寝的过程

上传时间:2025-04-18 16:02 来源:地球杂志

作者:中国地质科学院地质研究所 赵中宝

简介:

西藏自治区那曲地区尼玛县荣玛乡的青藏高原腹地,依布茶卡盐湖的北西侧,有一座蓝色的山被称为蓝岭,蓝岭南北最长处约13千米,东西最宽处约9千米,海拔在4650~5200米之间,其主要由含有蓝色矿物的高压变质岩和白色的大理岩组成。

西藏自治区那曲地区尼玛县荣玛乡的青藏高原腹地,依布茶卡盐湖的北西侧,有一座蓝色的山被称为蓝岭。蓝岭南北最长处约13千米,东西最宽处约9千米,海拔在4650~5200米之间,其主要由含有蓝色矿物的高压变质岩和白色的大理岩组成。蓝岭不仅以其壮丽的自然景观及特征的蓝色著称,还因其独特的变质岩石类型和地质演化历史而在地质学界享有盛名。透过这些高压变质岩中的蓝色矿物,一个寿终正寝的大洋展现在地质工作者面前。这些蓝色矿物和远古的蓝色世界又有什么关系呢?

蓝岭远观

一、地质调查与蓝岭结缘

笔者与蓝岭的缘分始于研究生的学习,2008年笔者研究生入学前参加了1:50000野外地质填图,填图区的核心区域就是蓝岭,那是笔者第一次真正的地质学填图实习。在指导老师的带领下,前往荣玛乡进行地质填图,不仅让我第一次亲身接触到蓝岭的壮丽景色,也让我深深迷上了地质学特别是变质岩和构造地质学的研究。

蓝岭地区野外考察途中偶遇黑熊

初次见到蓝岭山脉时,我被其壮丽的自然景观和绚丽的色彩深深震撼。从依布茶卡湖边仰望,连绵起伏的蓝色山脉如同波涛般在地平线上延展开来,与晴空万里的蓝色天空融为一体,分不清哪里是山哪里是天。由于在如此高的海拔几乎没有植被,这使得蓝岭显得更为壮观,这一独特的美景让笔者心胸开阔,并对这片土地产生了浓厚的兴趣和敬畏之情。

在接下来数年填图及研究当中,地质队员深入蓝岭的各个角落,观察和采集各种类型的变质变形岩石标本。通过老师的讲解和实地观察,以及研究的不断深入,笔者逐渐了解了蓝岭山脉复杂的地质构造和丰富的岩石类型,特别是那些超高压变质岩,它们独特的矿物组成和形成过程及机制深深吸引了我。

蓝岭的蓝色外观是由于岩石中含有蓝闪石、青铝闪石等蓝色系的矿物而呈现出不同程度的蓝色,这些蓝色的矿物构成的岩石称为蓝片岩,与其相伴生的白色大理岩相互搭配,和头顶的蓝天白云形成了巧妙的呼应。与蓝片岩和大理岩一起的还有一种称为榴辉岩的岩石。这三类岩石都属于变质岩家族中的成员。

蓝岭的主要岩石类型,包括蓝片岩、榴辉岩和大理岩

岩石之所以会变质,是受到高温或高压作用,抑或是有流体进行交代。变质岩的形成环境往往在地下深处,因此在如此高海拔的地表区域发现了变质岩,一定说明该地区经历了复杂的地壳运动。此外,岩石发生变质时,温压不同、流体不同,形成的变质岩种类不同。根据科学家实验模拟,构成蓝岭的变质岩形成深度的压力非常大,达到2.5GPa(1GPa=1000000000帕斯卡,相当于在1平方厘米面积上施加1吨重量)

那么是什么环境使得岩石经受这么大力量,而后又是什么作用使得这些岩石出露地表呢?

答案是,远古大洋的俯冲闭合,板块碰撞产生巨大压力使岩石变形,随后地壳抬升,使岩石出露地表。

二、大洋生死轮回与高压变质岩的形成

大洋和大陆不同之处不仅在于是否被海水覆盖,还在于其地壳类型不同。大洋地壳是密度相对大的硅镁质地壳,而大陆地壳是密度相对小的硅铝质地壳。这样当两种地壳相向并最终碰撞时,密度大的大洋地壳会沿着海沟俯冲到大陆地壳之下。当洋壳俯冲完毕,两侧大陆拼合,大洋也就寿终正寝了。随着大洋地壳的俯冲,其岩石在深部受到高温高压的影响就会发生变质,形成变质岩。在蓝岭看到的蓝片岩和榴辉岩就是这样形成的。

蓝片岩

然而令人不解的是,这些变质岩即便形成,应该随着俯冲作用被进一步带到深处,最终会融入炽热的软流圈而灰飞烟灭,为何在海拔四五千米的高处出现呢?科学家提出了一个不可思议的理论——俯冲折返。难道已经俯冲到大陆地壳下的大洋地壳还能像开倒车一样折返回来吗?如果可以,那么折返的机制是什么呢?

目前已经有学者提出是俯冲板块的密度小于周围的地幔岩石,在浮力的作用下发生了上浮。这就好比水面一块木头(好比大陆地壳)与一块浮冰(好比大洋地壳)相遇,由于冰的密度大于木头,所以相撞的结果使得木头边缘翘起,而冰的边缘会有部分插到木头下,但是毕竟冰的密度小于水,不能一直下沉,因此在浮力作用下会又上浮,这类似于俯冲折返。正是俯冲折返,使得在巨大压力环境下形成的部分蓝片岩和榴辉岩才有重新返回地表的机会。

三、蓝岭地区精彩地质演化史

通过上面的分析,我们已经可以将蓝岭的地质演化史娓娓道来:在几亿年前蓝岭地区还是一片大海(古特提斯洋),但是在大海北侧出现了海沟和俯冲带,大洋地壳以每年几厘米的速度俯冲到大陆地壳之下。随着俯冲,洋壳前端的岩石受到高温高压作用发生了变质作用,形成了榴辉岩、蓝片岩等高压变质岩。当俯冲到一定深度时,周围地幔物质的密度大于俯冲的洋壳,于是发生了俯冲折返作用。但是俯冲折返不能使得风烛残年的大洋起死回生,最终发生陆陆碰撞,之前俯冲折返的部分洋壳物质被推覆抬升至近地表。随着青藏高原隆升和造山运动,最终出现了藏北羌塘海拔四五千米的高度。

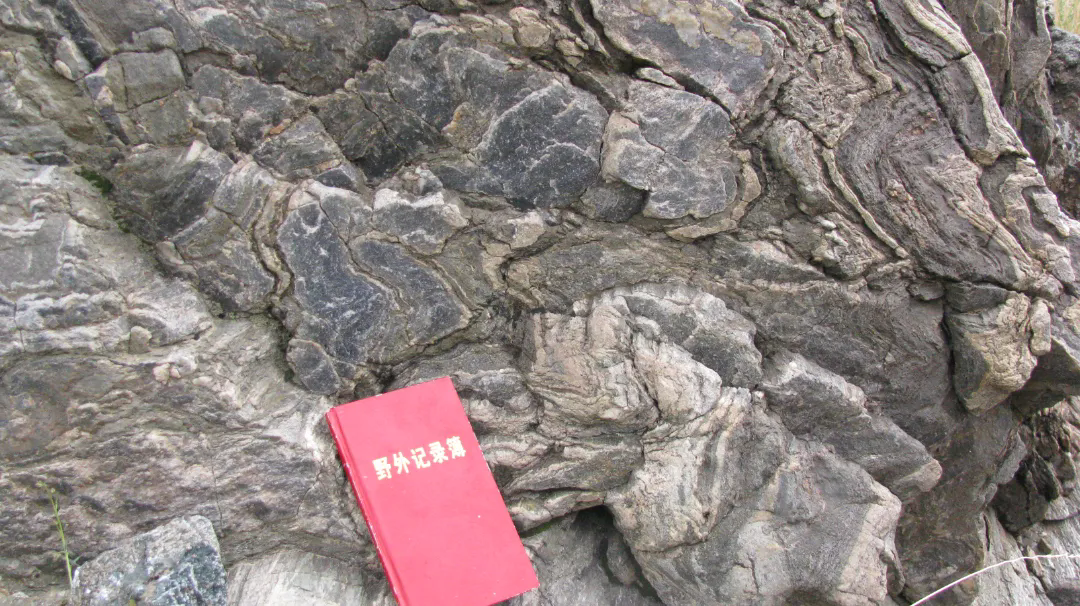

蓝岭地区高压变质岩的强烈褶皱

蓝岭,这片神奇而美丽的土地,以其独特的自然景观和复杂的地质构造和变质历史,吸引了无数地质学家的目光。从最早的地质普查到现代高科技手段的应用,蓝岭超高压变质岩的研究历程充满了探索与发现的乐趣。对于笔者个人而言,蓝岭不仅是一个研究对象,更是一个让人充满热情和灵感的地方。通过对蓝岭超高压变质岩的研究,我不仅获得了宝贵的科学知识和科研经验,也培养了坚韧不拔的科研精神和对大自然的敬畏之情。

在蓝岭地区拍摄到的藏羚羊

通过大家的努力,相信蓝岭将会在地质学研究中占据更加重要的位置,为人类认识地球内部的奥秘做出更大的贡献。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。