版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

从尘埃到蓝色星球:地球的诞生与早期演化

上传时间:2024-11-06 14:59 来源:燕园教创地球科学科普教育基地

作者:燕园教创

简介:

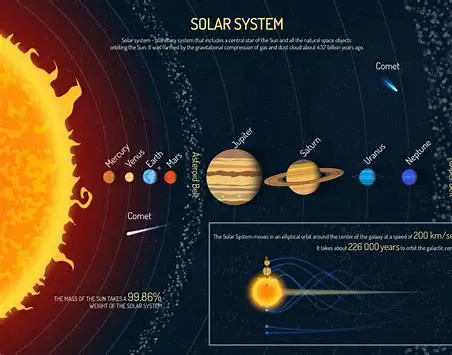

今天我们将踏上一段神奇的旅程,回到约46亿年前,探索地球的诞生与早期演化过程,从一片宇宙尘埃到如今的蓝色星球,地球经历了怎样的变迁?让我们一起揭开这个神秘的故事吧! 01宇宙大爆炸与太阳系的诞生 一切都始于138亿年前的宇宙大爆炸(Big Bang)。

今天我们将踏上一段神奇的旅程,回到约46亿年前,探索地球的诞生与早期演化过程。从一片宇宙尘埃到如今的蓝色星球,地球经历了怎样的变迁?让我们一起揭开这个神秘的故事吧!

01宇宙大爆炸与太阳系的诞生

一切都始于138亿年前的宇宙大爆炸(Big Bang)。这一事件标志着时间和空间的起点,随后宇宙开始膨胀和冷却。随着时间的推移,物质逐渐聚集,形成了恒星和星系。

约46亿年前,在银河系的一角,一片巨大的星际云——也称为太阳星云(solar nebula)——开始坍缩。这片云主要由氢和氦组成,混合着少量的重元素。这些物质在引力的作用下逐渐聚集,形成了一个旋转的原行星盘。在盘的中心,物质越来越密集,最终形成了我们的太阳。

02原行星盘与地球的形成

在太阳形成的同时,原行星盘中的尘埃和气体也在不断地碰撞和聚集,逐渐形成了许多小行星体。这些小行星体在引力的作用下相互吸引,碰撞并合并,形成了原行星。地球正是在这一过程中逐步形成的。

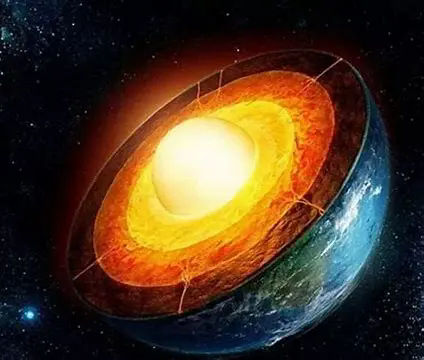

早期的地球并不像今天这般美丽宜居。它是一个炽热的岩石球体,表面充满了火山活动和熔岩流。由于频繁的碰撞,地球表面不断受到重创,温度极高,甚至有可能完全熔化过。

03月球的诞生

在地球形成的早期,有一个重要的事件改变了地球的命运:月球的诞生。科学家们认为,月球是在一次巨大的碰撞中形成的。大约45亿年前,一颗火星大小的天体(被称为忒伊亚)与地球发生了剧烈的碰撞。这次碰撞将大量的岩石和熔融物质抛入太空,这些物质在地球引力的作用下逐渐聚集,形成了月球。

月球的存在对地球的演化起到了重要的作用。它的引力稳定了地球的自转轴,使得地球拥有了相对稳定的气候。此外,月球的引力还引发了潮汐现象,这对地球的生命演化也有着深远的影响。

04地球的冷却与原始大气层的形成

随着时间的推移,地球逐渐冷却,表面的熔岩开始凝固,形成了坚硬的地壳。与此同时,火山活动释放出大量的气体,这些气体逐渐形成了原始大气层。早期的大气层主要由二氧化碳、水蒸气、氨和甲烷等气体组成,与今天的氧气丰富的大气层截然不同。

水蒸气在大气中逐渐冷凝,形成了原始的海洋。科学家们认为,地球上的水可能来自于多种来源,包括火山喷发释放的水蒸气以及彗星和小行星带来的冰。

地球的冷却过程还涉及到地幔对流和板块构造的形成,这些地质活动在地球的早期历史中发挥了重要作用。地壳的形成和分化过程导致了大陆和海洋的逐步分离,为生命的出现提供了多样的栖息环境。

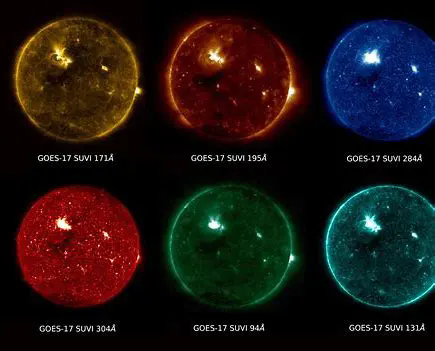

05氧气的出现与大氧化事件

地球早期的大气层中几乎没有氧气,生命形式主要是厌氧生物。然而,大约24亿年前,蓝藻(一种光合作用细菌)的出现改变了一切。蓝藻通过光合作用释放出氧气,这一过程逐渐改变了地球的大气成分。

随着蓝藻的繁殖,氧气在大气中的浓度逐渐增加,最终引发了“大氧化事件”(Great Oxidation Event)。这一事件对地球上的生命形式产生了深远的影响。许多厌氧生物在高氧环境中无法生存,逐渐灭绝,而能够利用氧气的生物则开始繁荣发展。

大氧化事件还导致了地球表面铁矿的沉积,形成了条带状铁建造(Banded Iron Formations, BIFs)。这些铁矿记录了地球氧气浓度的逐步增加,是研究地球早期环境的重要证据。

06原核生物与真核生物的分化

在大氧化事件之后,地球上的生命形式开始多样化。原核生物(如细菌和古菌)与真核生物(如植物、动物和真菌)逐渐分化。真核生物的细胞结构更加复杂,拥有细胞核和细胞器,使得它们能够进行更加复杂的生理活动。

科学家们认为,真核细胞的形成可能与内共生理论有关。根据这一理论,早期的原核生物通过共生关系,逐渐演化出复杂的真核细胞。例如,线粒体和叶绿体可能是由早期的细菌通过内共生关系演化而来的。

内共生理论由林恩·马古利斯(Lynn Margulis)在20世纪60年代提出,并得到了大量分子生物学和遗传学证据的支持。线粒体和叶绿体拥有独立的DNA,与自由生活的细菌相似,这为内共生理论提供了有力的证据。

07多细胞生物的出现与寒武纪大爆发

在真核生物出现之后,地球上的生命形式继续演化,最终出现了多细胞生物。多细胞生物的出现标志着生命演化的一个重要里程碑,因为它们能够形成复杂的组织和器官,进行更加复杂的生理活动。

大约5.4亿年前,地球上发生了一次生命形式的“大爆发”,被称为“寒武纪大爆发”(Cambrian Explosion)。在这一时期,地球上的生命形式迅速多样化,出现了大量的动物门类。这一时期的化石记录显示,许多现代动物门类的祖先在这一时期首次出现。

寒武纪大爆发的原因仍然是科学研究的热点之一。一些假说认为,氧气浓度的增加、生态系统的复杂化以及基因调控机制的进化可能是促成这一大爆发的关键因素。

从一片宇宙尘埃到如今的蓝色星球,地球经历了漫长而复杂的演化过程。它的诞生和早期演化充满了奇迹与挑战。今天的地球不仅是我们的家园,也是生命的摇篮。通过了解地球的演化历史,我们不仅能更好地认识我们的星球,还能更好地保护它,让这颗蓝色星球继续生机勃勃。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。