版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

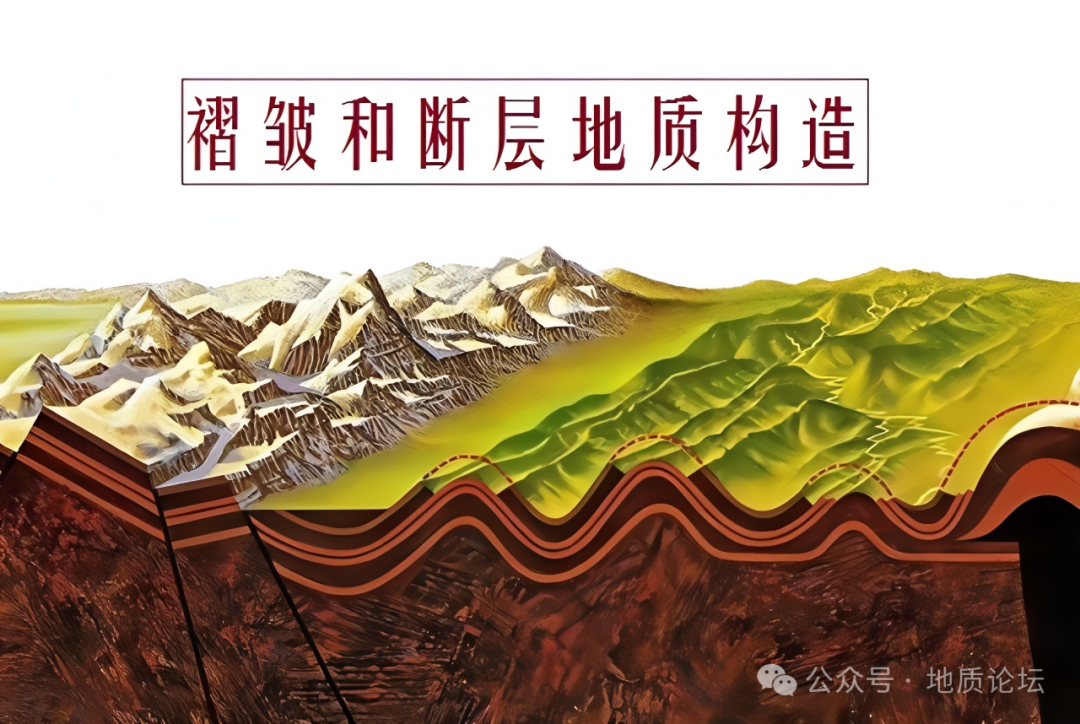

解密褶皱与断层:地壳运动刻在岩层里的 “动态密码”

上传时间:2025-08-11 10:45 来源:地质论坛

简介:

地球从未停止 “活动”—— 地壳运动产生的强大应力,让原本水平的岩层发生弯曲、断裂,最终留下两种最经典的地质 “印记”:褶皱与断层。

地球从未停止 “活动”—— 地壳运动产生的强大应力,让原本水平的岩层发生弯曲、断裂,最终留下两种最经典的地质 “印记”:褶皱与断层。

它们不仅是地质历史的 “活档案”,更直接塑造了我们看到的山脉、盆地等地表形态。今天,我们就从形成机制到地形表现,系统解析这两种核心地质构造。

一、褶皱:岩层的 “弯曲艺术”,山脉的 “奠基者”

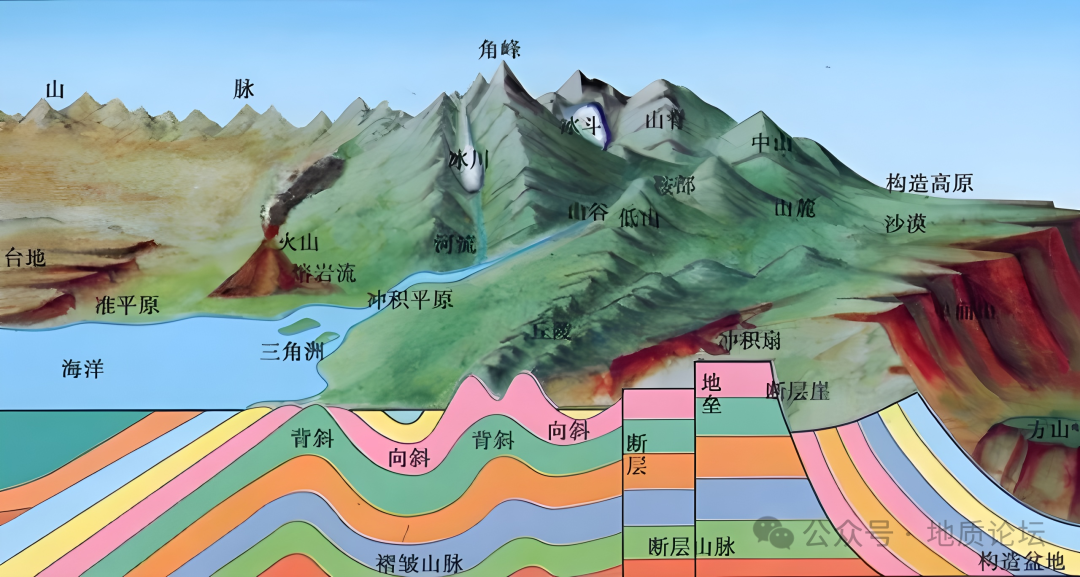

当地壳受到水平挤压,岩层像被双手揉搓的布料般发生弯曲 —— 这种未丧失连续性的弯曲现象,就是褶皱。它是沉积岩(具有明显层理构造)受力后的典型表现,也是造山运动的核心 “作品”。

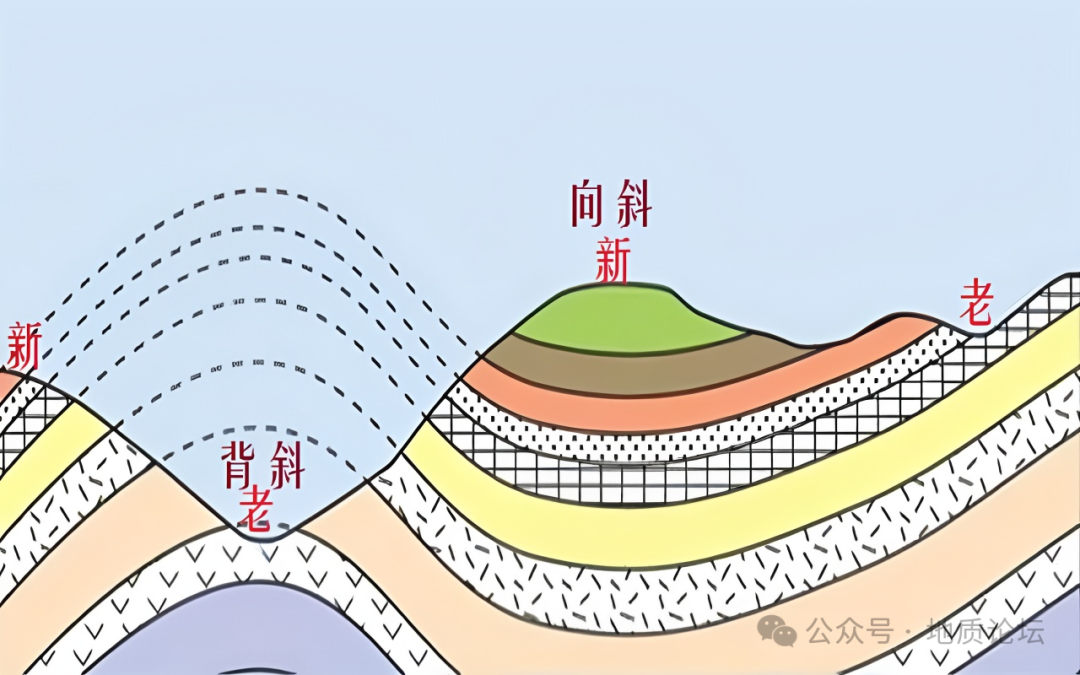

1. 褶皱的基本形态:背斜与向斜,看弯曲也看 “新老”

褶皱有两种基础形态,判断依据不仅是岩层弯曲方向,更要结合岩层新老关系:

背斜:岩层向上隆起,核心部位岩层较老,两翼岩层较新(“中间老,两翼新”)。

向斜:岩层向下凹陷,核心部位岩层较新,两翼岩层较老(“中间新,两翼老”)。

这一 “新老规律” 是野外识别褶皱的关键 —— 即使地表形态被外力改造,岩层的年代关系也能锁定其本质。

2. 从 “构造” 到 “地形”:褶皱的 “反转” 演化

褶皱形成初期,地形与构造形态基本一致:背斜隆起成山(背斜山),向斜凹陷成谷(向斜谷)。但自然的 “雕刻” 从不停歇:

背斜顶部受张力作用,岩层破碎疏松,易被流水、风力等外力侵蚀,久而久之从 “山” 变为 “谷”(背斜谷);

向斜槽部受挤压力作用,岩层致密坚硬,抗侵蚀能力强,反而保留成 “山”(向斜山)。

这种 “构造与地形反转”,是内外力协同作用的经典案例。世界上绝大多数巨大山系,如喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉,本质都是大规模褶皱形成的 “褶皱山系”。

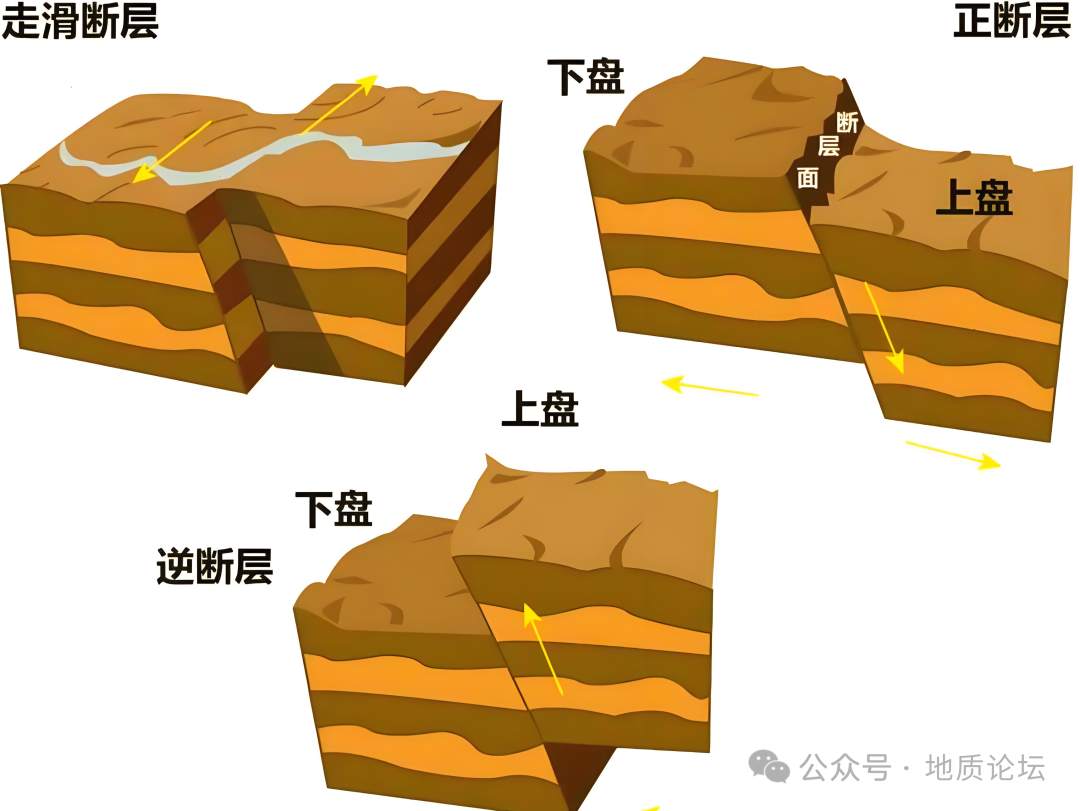

二、断层:岩层的 “断裂位移”,陡山与盆地的 “塑造者”

当岩层受力超过自身强度,会发生断裂 —— 若断裂面两侧岩层发生显著位移,就形成了断层。与褶皱的 “连续弯曲” 不同,断层是岩层 “破裂后的位移”,对地表形态的改造更直接、更剧烈。

1. 断层的核心:断裂面与位移,垂直位移影响最显著

断层的关键是 “断裂 + 位移”,位移方向分为水平(如平移断层)和垂直两类,其中垂直位移对地形的塑造最直观:

地垒:断层两侧岩层相对下降,中间岩层相对上升,形成陡峭山地(断块山)。

地堑:断层两侧岩层相对上升,中间岩层相对下降,形成盆地或洼地。

2. 典型地形:断块山与断陷盆地的 “鲜明对比”

断层作用造就的地形,往往具有 “棱角分明” 的特征:

地垒→断块山:如华山(“自古华山一条路” 的险峻,正源于地垒抬升后的陡峭崖壁)、泰山、庐山,均以山势雄伟、崖壁直立为特色;

地堑→断陷盆地:如渭河平原(秦岭北侧地堑)、吐鲁番盆地(我国陆地最低点,典型地堑构造)、汾河平原,这些区域地势低平,常成为人口聚居和农业发展的核心区。

甚至一条断裂带两侧,可能同时出现 “山与盆” 的鲜明对比 —— 秦岭(地垒抬升)与渭河平原(地堑陷落),就是最好的例证。

三、褶皱与断层:读懂地质构造的 “双重价值”

褶皱和断层不仅是 “地形塑造者”,更是地质工作的 “指路标”:

找矿方面:背斜是油气储存的理想构造(岩层封闭性好),向斜常富集地下水;

工程方面:断层带岩石破碎,易引发滑坡、渗漏,是水利、交通工程必须规避的 “风险区”;

地质历史研究:通过褶皱的形态、断层的位移量,可反推地壳运动的强度和方向。

从喜马拉雅山的褶皱层理,到华山的断块崖壁,地壳运动的 “力量” 始终在岩层中留下痕迹。下次走进山地,不妨试着观察岩层的弯曲与断裂 —— 那正是地球写给我们的 “动态史诗”。

编辑:张希阳

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。