版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

海底“疯狂派对”:海洋地质灾害探秘

上传时间:2025-07-29 14:39 来源:中国地质调查局海口海洋地质调查中心

作者:赵春娟、陈靓、黄赞慧

简介:

海洋覆盖了地球表面约71%的面积,这片广袤的蔚蓝世界不仅是生命的摇篮,也是地质活动的巨型舞台,海底世界远非表面呈现的那般静谧,这里每天都上演着“地质大秀”——从海岸线雕刻大师的忘情凿琢到天然气水合物的气泡香槟派对。

海洋覆盖了地球表面约71%的面积,这片广袤的蔚蓝世界不仅是生命的摇篮,也是地质活动的巨型舞台。海底世界远非表面呈现的那般静谧,这里每天都上演着“地质大秀”——从海岸线雕刻大师的忘情凿琢到天然气水合物的气泡香槟派对。

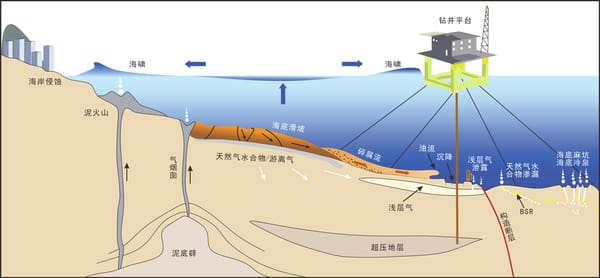

典型海底地质灾害(修改自Jia Yonggang,2016;高伟健,2023)

海洋地质灾害,这个被蓝色帷幕掩盖的“危险分子”,既可能对人类健康、财产及环境造成伤害或潜在风险,也有可能在特定条件下转化为资源的机遇。海洋地质灾害的发生,往往源于自然的“地球脉动”或者人类活动的“推波助澜”。这类灾害主要发生在地质条件复杂,动力作用频繁的海底区域,尤以海陆过渡地带、陆坡/岛坡区域更甚,这里通常被认为是环境多功能区和环境敏感区,是地质灾害发生的“黄金地带”。联合国粮农组织总干事屈冬玉在2022年全球滨海论坛开幕式上表示,全球约40%的人口聚集在沿海100公里范围内,这些环境敏感区的每一次地质异动都对沿海人口密集地带的发展构成严峻挑战。接下来,让我们潜入深海,揭开海洋地质灾害的神秘面纱。

海岸侵蚀——雕刻师的忘情创作

夏威夷红海滩海岸侵蚀(来源于哈图地理公众号)

你可曾想过,那片温柔拍打脚踝的海浪可能是海岸线的蚕食者?在呼啸的海风、翻涌的海浪、永不停歇的潮汐攻势下,海岸线正经历着一场无声的物质争夺战,当物质的补给赶不上自然的消耗,看似坚固的海岸线便会成为时光雕刻大师的石料,一点一点地向后退缩。人口越密集、经济越活跃的海岸地区,往往承受着更严峻的海岸侵蚀压力。全球范围内,北美、西欧和东亚的海岸线正以惊人的速度退缩。我国同样面临严峻挑战——《中国海洋灾害公报》显示,2017年,海岸侵蚀造成14.34公顷土地损失,1874m海堤护岸、2937m道路损毁,直接经济损失高达3.45亿元。海岸线侵蚀的幕后推手不只有自然力量,疏浚、海防、土地复垦、河流筑坝、港口建造、人工采砂等工程都在重塑着海岸形态。另外,红树林和珊瑚礁的破坏更是加剧了海岸的侵蚀。

海底滑坡——失控的海底多米诺

在寂静的深海中,一场失控的“多米诺”正在悄然上演,当不堪重负的软质沉积物支撑不住自身重量,第一块“泥砖”倾倒的瞬间,连锁反应便如骨牌般轰然蔓延。与陆地滑坡相比,海底“多米诺”堪称疯狂,在海水浮力及海水在滑脱面上润滑作用的双重助力下,海底滑坡仅需在轻微的倾斜下就能发生,且速度更快、体积更大、运行距离更远。有学者曾基于399个滑坡案例对坡度进行了统计分析,发现超过85%的海底滑坡发生在10°以下的缓坡,最常见的触发坡度仅3°-4°,甚至连0.3°的微小倾斜都可能发生海底沉积物的连锁倾倒。海底滑坡的破坏力惊人,它能冲断海底电缆、破坏海底管道和海底设施、掀翻油气钻井平台,剧烈的震动还有可能引发海啸巨浪,释放大量的甲烷气体,牵动全球气候。如加拿大海域Grand Banks的海底滑坡带来的巨大海啸,吕宋海峡的海底电缆因海底滑坡带来多次通信中断。科学家们总结海底滑坡的触发因素发现,地震、沉积、气体的存在是最主要的因素。8000年前发生在挪威北海的Storrega海底滑坡堪称经典——滑坡量高达3500立方千米,滑移距离约80km,掀起的海啸波席卷整个北大西洋。这场浩劫的幕后推手错综复杂:冰川融化的溪流裹挟数万亿吨沉积物不断堆积在大陆架边缘、海底天然气水合物分解膨胀,最终一场地震成为压垮骆驼的最后一根稻草,触发了这场惊天动地的深海崩塌。

天然气水合物分解——深海的香槟狂欢

天然气水合物——这沉睡在深海或陆域永久冻土中的“能量水晶”,俗称“可燃冰”,是天然气分子被水分子搭建的“冰笼”包裹而形成的结晶化合物。据估算,全球天然气水合物的潜在储量超过1.5×1016m3,仅约3%分布在陆地上(主要分布在祁连山和西西伯利亚的多年冻土带),其余则深藏在大陆坡和陆隆的海底地层中。可别被它晶莹的外表迷惑!当海洋升温或者压力骤减时,这些固态“水晶”便会分解,就像突然拧开的海底香槟瓶,封存的天然气如气泡般喷涌而出,引发一系列的深海危机——甲烷气体渗漏、海底失稳滑塌等。天然气水合物分解在海底浅层局部聚集形成的“浅层气”,如同往土体中注入了“疏松剂”。在遭遇地震、台风等触发因素时,含气沉积物发生液化蠕变,拽着地层下陷、侧滑甚至崩塌。天然气水合物分解产生的甲烷流体,沿着泥火山、沉积物裂隙或断层向上运移和排放,便会形成“冷泉”,位于琼东南盆地西部海域的“海马冷泉”便是一个典型代表。天然气水合物分解释放的甲烷气体不仅会助推全球变暖,大规模的逸散更会让地层迅速沉降,引发的大规模海底滑坡,足以掀翻海上施工平台。研究表明,近年来的气候变化正在降低海底天然气水合物的稳定性,人类的工程也暗藏隐患。铺设海底管道带来的温压扰动可能触发天然气水合物的分解,引起滑塌导致管道断裂;天然气水合物的分解同时也加速了海底钢结构的腐蚀。

“海马冷泉”(引自李英菁,2014)

泥火山——沸腾的巧克力喷泉

当天然气水合物大量分解,或是地层沉积速度过快,地层中的流体排出速度跟不上,逐渐形成高压流体,在压力超过上方地层枷锁时,裹挟着气体的泥浆便会顺着断层上升、喷溢,在海床堆砌起咕嘟冒泡的“巧克力喷泉”——海底泥火山。横向地质构造挤压催生的泥底辟运动,出露海底后也会塑造这些海底奇观。看似有趣的海底“巧克力喷泉”可是海底沉积物的重要排气口,每年释放的巨量甲烷气体可搅动全球气候。大陆边缘的泥火山更是海底失稳的诱发因素之一,可对海底电缆、管道等造成破坏。泥火山亦是深海的双面信使,在泥火山发育区域,海水中形成的羽状气泡流是天然气水合物富集的天然路标;泥火山也是深海生命的“绿洲”,喷发物中的甲烷能为周围的化能自养型微生物提供足够的能量,滋养出独特的生态群落。

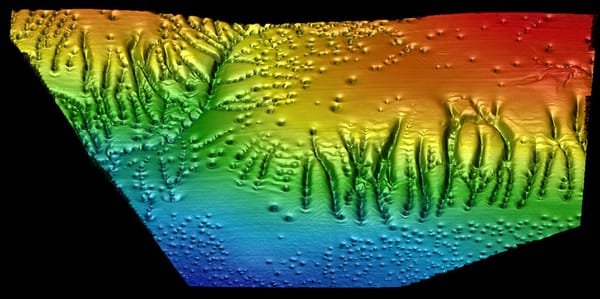

海底麻坑——狂欢后的印记

海底流体或气体向海底缓慢渗漏或者快速喷发,不断剥蚀着松散沉积物,雕琢出大小不一、形态各异的凹陷地貌,这便是海底麻坑。这些静默的海底凹坑,宛若气泡狂欢后散落的印记,以独特的地质语言诉说着深海的隐秘故事。海底麻坑的形成多归因于天然气水合物分解、浅层气逃逸或流体超压等地质过程,其分布跨越广袤的海域,从不足10m的浅海区域到深达5000m的深海环境,皆能觅得其踪迹。复杂多变的海洋环境与流体活动,赋予了麻坑丰富的形态,直径可从5m到数千米不等,形态既有规整的圆形、椭圆形,亦可见拉长形、新月形等不规则轮廓。成片分布的麻坑就像海底世界的“派对后遗症”,通过麻坑逸散的甲烷衍生的碳酸盐岩致使海底局部岩化,与麻坑凹陷地形共同对海底输油管道和海底电缆的铺设带来重重阻碍。然而换个视角,麻坑也是深海馈赠的寻宝图,其边缘持续的气体渗漏,是探寻天然气水合物和浅层气藏的重要地质标志;流体或气体渗漏易引发海底失稳,而麻坑作为海底流体或气体活动的典型地貌标志,直接指示海床不稳,为海底滑坡的稳定性监测提供重要信息。

海底麻坑(引自Pilcher and Argent,2007)

海浪在海岸边雕琢岁月、深海气泡咕嘟奏响乐章、泥浆如喷泉肆意涌动,这场跨越浅滩与深海的“海底狂欢”从未停歇,用亿万年时光勾勒海洋的轮廓。所幸,人类已不是被动的看客。过去几十年,科学家循着潮汐与海流的足迹,把海洋地质灾害研究从滩涂推向深海、从记录灾害现象到破解成因密码。海洋地质灾害观测方法也经历了从海洋表面观测到地球物理调查、岩土工程调查、原位观测的蜕变。我国海底探测装备更是屡创奇迹,“蛟龙”号载人潜水器载着科学家触摸数千米深海,“海燕”无人潜航器如飞鸟巡弋万米海渊,“奋斗者”号载人潜水器更以10909m的下潜深度叩响海洋深渊之门。

而当卫星监测海岸线的变迁,当工程师实施海底工程,当我们开采深海资源时,更要记得对这片深蓝心怀敬畏——为海龟保留产卵的沙滩,给珊瑚礁留出生长的空间,让海鸟依然能掠过浪花,让鱼群继续畅游珊瑚丛。未来,我们终将以科学为盾,以敬畏为帆,在欣赏“海底派对”奇妙景观的同时,为蓝色家园筑起安全防线,让海洋开发与保护共舞可持续的未来。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。