版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

地球快没电了?瑞士科学家:地核冷却正在加快,世界会发生什么

简介:

去年夏天曾持续长时间的高温天气,让人们心有余悸,担心未来夏天的温度会越来越高。 然而,前段时间瑞士科学家发现事实恰好相反,未来温度可能会越来越低,因为地球的地核冷却速度正在加快!难道地球也“没电”了吗?让我们来看看发生了什么。 什么...

去年夏天曾持续长时间的高温天气,让人们心有余悸,担心未来夏天的温度会越来越高。

然而,前段时间瑞士科学家发现事实恰好相反,未来温度可能会越来越低,因为地球的地核冷却速度正在加快!难道地球也“没电”了吗?让我们来看看发生了什么。

什么是地核?

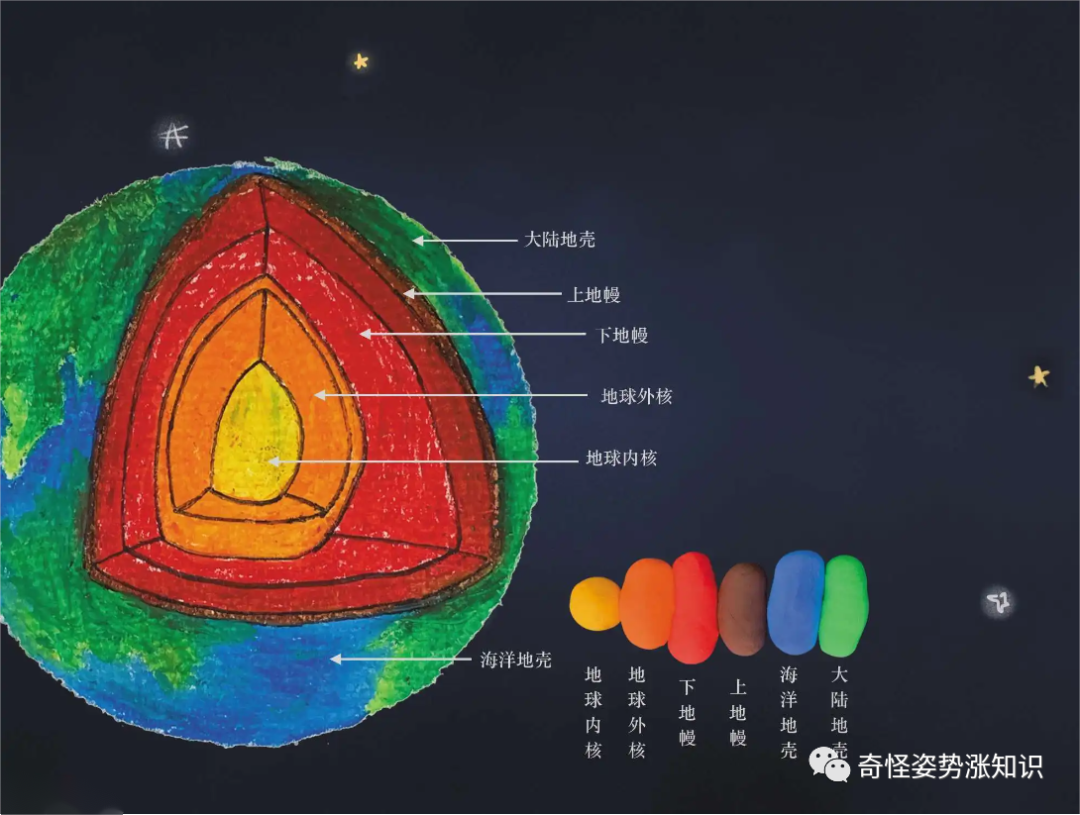

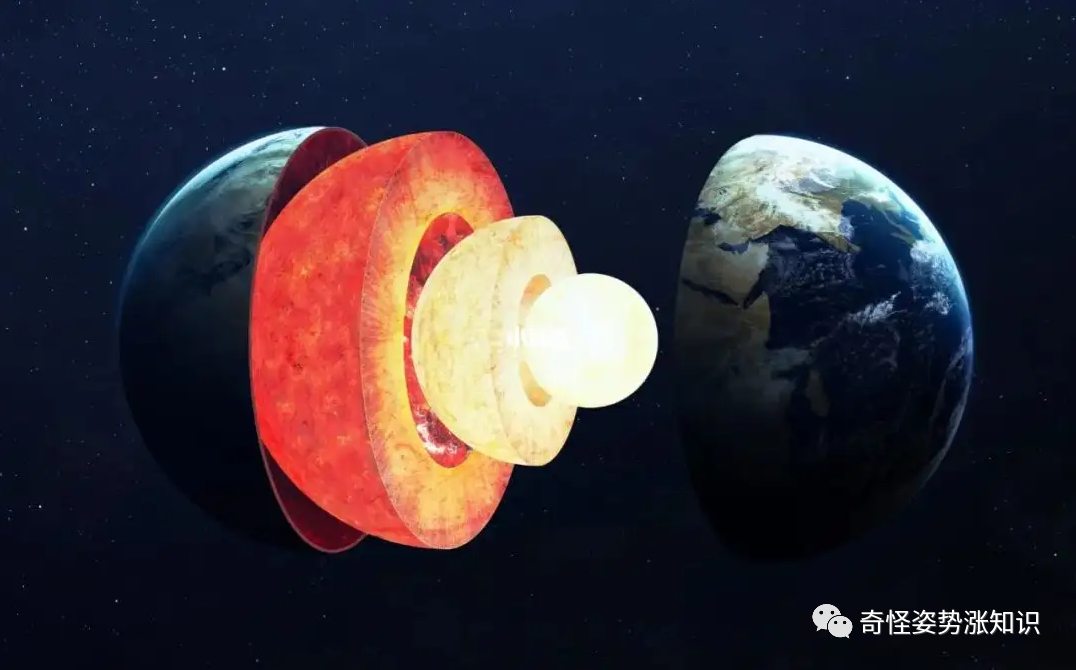

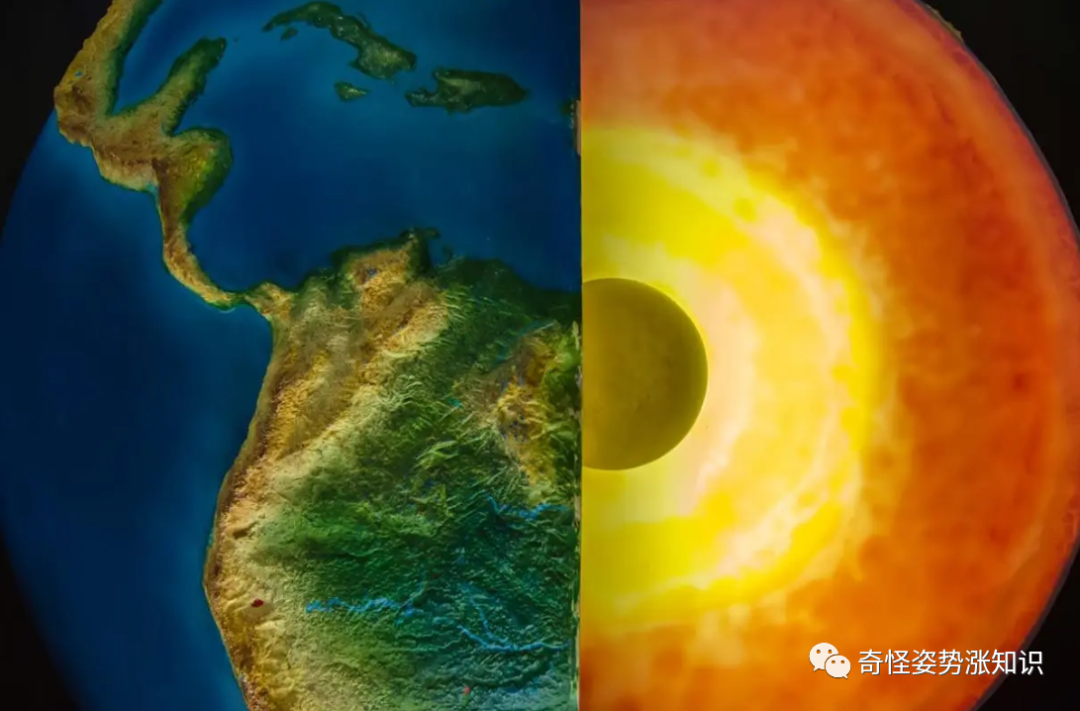

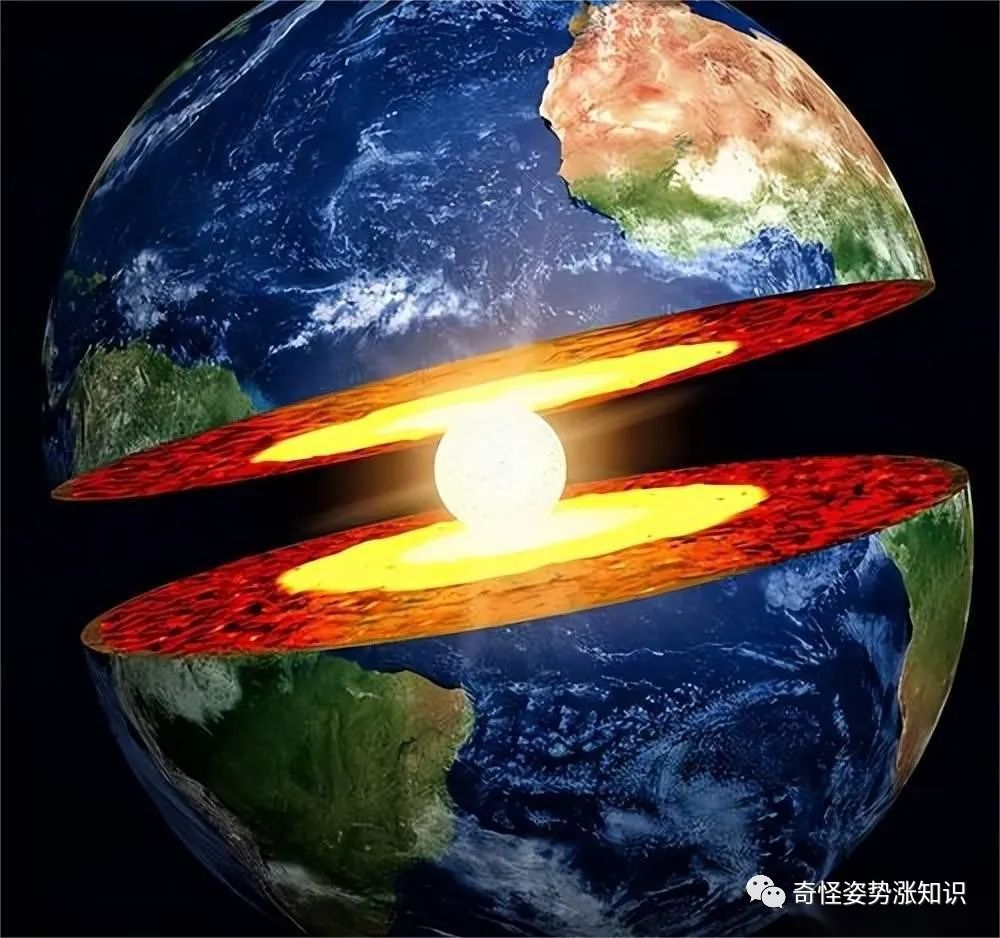

地球按照圈层划分,包了数个部分。如果将地球像西瓜一样划开,你会发现它层次分明。

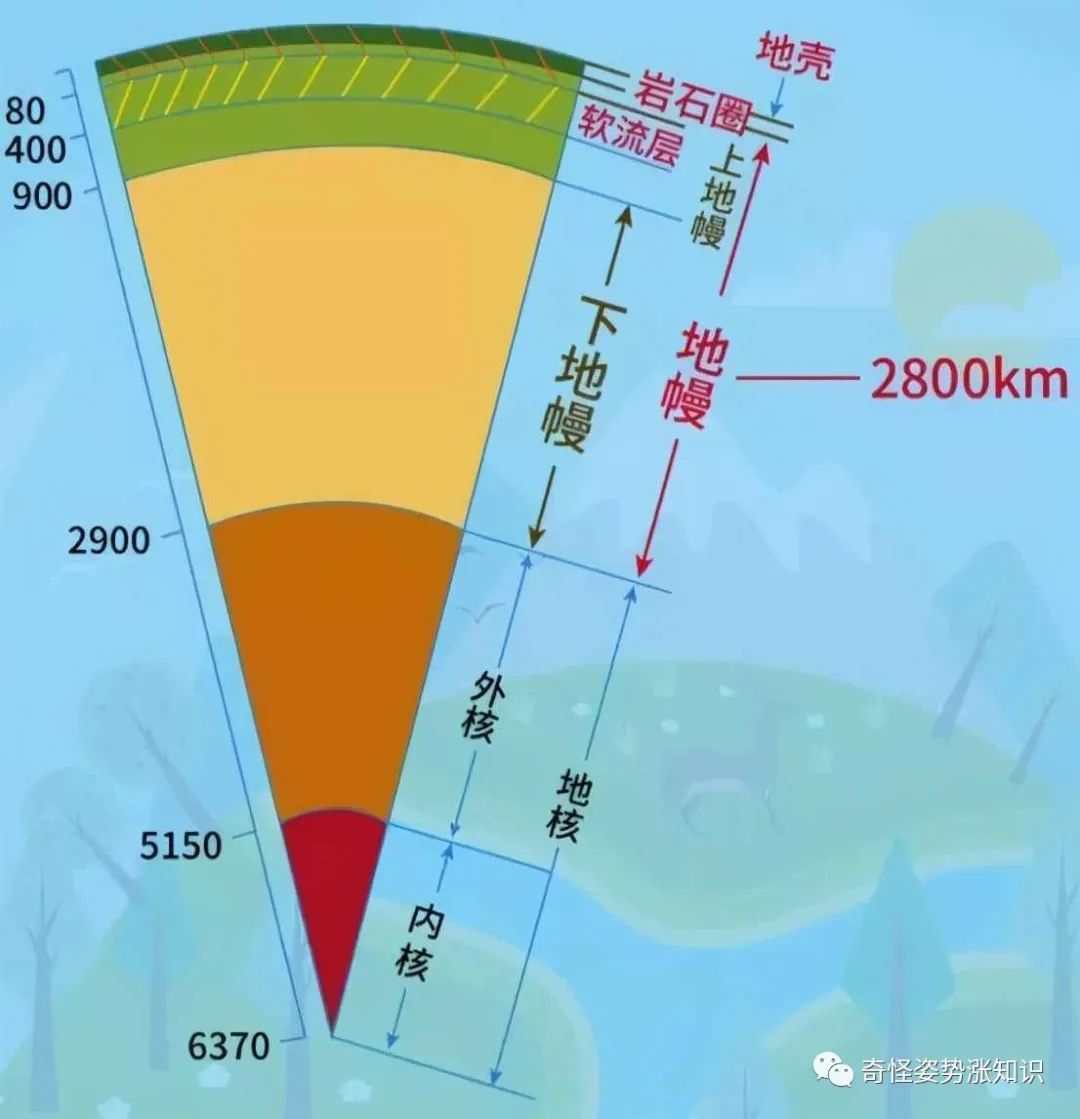

最外面一层是地壳圈,它是地球最外层的坚硬岩石壳。地壳圈被分为陆地和海洋两部分。其中大陆地壳由较厚的岩石组成,它的平均厚度约为35千米,但在某些山脉区域可以超过70千米。大陆地壳主要由硅酸盐岩石组成,包括花岗岩、片麻岩和页岩等。这些岩石富含铝、钾和钠等元素。海洋地壳主要分布在海洋底部,平均厚度约为7千米。海洋地壳主要由玄武岩组成,这是一种黑色或暗灰色的火山喷发产物。与大陆地壳相比,海洋地壳更加年轻,因为它们在地球的板块构造活动中不断形成和更新。

地壳不是均匀的,在地球表面形成了一系列的板块,称为地壳板块。这些板块不断地以极慢的速度相互移动。导致了地震、火山喷发和山脉的形成。地壳板块的相互碰撞和分离形成了大洋中脊、板块边界和地震带等地质现象。

地壳的下面是地幔圈。地幔圈的深度约为30千米至2,900千米。它的平均厚度约为2,886千米。分为上地幔和下地幔两个主要区域,其中上地幔的温度大致在1,200摄氏度至900摄氏度之间,下地幔的温度则更高,大约在2,200摄氏度至1,700摄氏度之间。地幔圈主要由硅酸盐岩石组成,其中最主要的成分是橄榄石和辉石。这些岩石富含镁和铁等元素。随着深度的增加,岩石中的铁含量也在逐渐增加。地幔圈的密度比地壳高,但比地核低。压力和温度是地幔圈内岩石的重要物理参数,随着深度的增加,压力和温度也逐渐增加。

到了地核部分,依然分为外核和内核。外核厚约2,300公里,主要由液态铁(约占85%)和液态镍(约占10%)组成,同时还含有少量的硫、氧、硅和其他元素。它的温度非常高,估计在3,700摄氏度左右。这种高温使得外核处于液态状态。

最核心的就是内核是,大约有1,220公里厚。内核由固态铁和镍组成,同样也含有一些轻微的杂质元素。尽管内核的温度更高——估计在5,000到7,200摄氏度之间——但它由于极高的压力而保持固态。那么问题来了,按照现有数据地核与地壳之间少说也有2900公里。人类目前在垂直深度上最深的钻探记录是前苏联科拉超深钻孔SG-3所创造的12,262米。这个深度甚至不能穿透地壳,那我们的温度计又如何能测量地核温度?

人造布氏岩

其实我们并没有直接测量温度,而是根据导热性进行估算。

前文说过,地核主要由铁和镍组成,而地幔的主要成分是硅酸盐岩石,其中下地幔与地核交界处则是布氏岩(Bridgmanite)。数十年来,科学家们一直知道这种矿物的存在,但直到过去的几年中才得到近距离观测的机会。

2014年,科学家使用了被称为“钻石压砧装置”的高压实验仪器。这种装置利用两颗精细加工的人造金刚石作为压头,可以产生高达数百千巴(1千巴=100兆帕)的压力。此外,还采用了高温条件来模拟地幔的温度。随后将适当比例的镁、铁和硅的氧化物样品放置在金刚石压砧装置中,并施加高温高压,成功地合成了布氏岩。通过X射线衍射等技术手段,科学家确认了所得到的合成布氏岩的结构和特性,与自然产出的布氏岩相似。

然而对合成布氏岩最新研究发现:它的导热率是预估数据的1.5倍。这意味着地球的冷却速度要比原来估计的更快。有人要问了,导热率高为什么说明冷却速度快?

这是因为当物体的导热率高时,它可以更快地将热量从一个区域传导到另一个区域。这使得热量能够以较快的速度沿着物质传播,从高温区域向低温区域散发。

举个例子,不锈钢或者铁之类的金属导热率就很高,因此我们通常用它们来制作热水壶。因为它可以将热量快速从火焰中传导到水中。同样地,如果我们烧开水以后置之不理,那么热量也会通过烧水壶快速地向外界(空气)转移,开水会很快冷却。地球也是一个道理,布氏岩的热传导率约为4-5 W/(m·K),这使得它成为优良的导热材料。其高导热性使得地幔能够有效地传导热量,并参与维持地球内部的热对流循环。这也就是说,地核的冷却速度正在加快进行中……

如果地核冷却,会有什么后果?

最明显的就是地表温度的变化。地核的高温是地球内部热量的主要来源之一,它通过地幔传导和对流将热量传递到地壳表面。如果地核冷却,地壳表面的温度将下降,可能导致气候变化、环境生态系统紊乱以及生物多样性丧失等问题。大部分生物种群包括人类都可能无法适应新的环境条件,从而导致物种大灭绝。

此外地核冷却还将导致地球的构造变化。因为地核的高温使得地幔岩浆处于流动状态,形成了地球板块运动的动力源。板块运动不仅驱动了地壳的变动,也与地震、火山活动等地质灾害密切相关。如果地核冷却,岩浆的流动速度将减慢甚至停止,导致板块运动受阻,进而增加地震和火山爆发的风险。

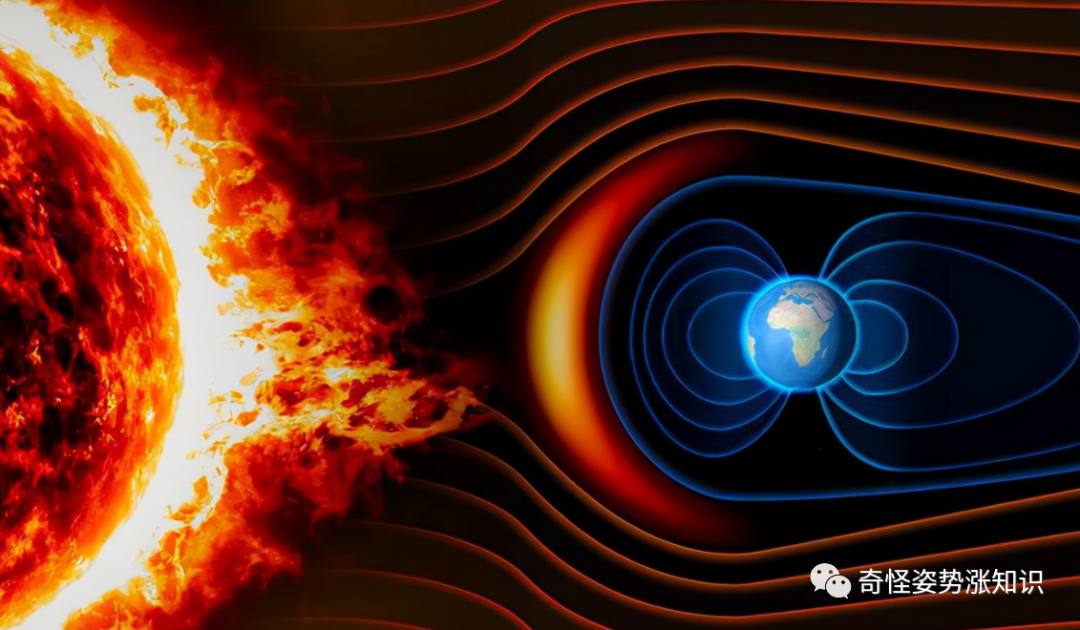

最致命的是地球的磁场将受到削弱甚至消失。地球磁场类似于一个巨大的保护罩,能够阻挡来自太阳的带电粒子和太阳风对地球的直接影响。这些带电粒子本身具有高能量,如果没有磁场的保护,它们将直接进入地球的大气层和电离层,并对地球上的生物产生致命影响。在极端情况下,暴露在剧烈太阳活动下会受到放射性损伤,包括皮肤灼伤、细胞突变和内部器官受损等。如此说来,人类岂非面临生死危机了?

现实状况

地核的冷却是一个复杂的问题,涉及许多因素和不确定性。目前的科学理解认为,地核的热源来自于放射性衰变、残留的热量以及地球形成时的内部能量。这股能量非常巨大,即使布氏岩具有高导热性,以现有的观测数据和地球内部模型来预测,地球也至少需要数十亿年的时间,才可能会逐渐冷却。当然这个时间尺度只是一种推测,具有相当的不确定性。毕竟还需要考虑其他因素,如地球上的地壳运动、板块构造和地球内部流体循环等,它们也会影响地核的冷却速率。

虽然问题在数十亿年以后。但居安思危,我们也应当考虑未来的出路。就像《流浪地球》一样,发现太阳即将膨胀成为红巨星,以人类现有科技水平根本无法正面应对。最终只能付出巨大的牺牲带着地球去流浪,这虽然是一种集体浪漫主义,但实际也是一种无奈。毕竟若人类早就有了更高的科技水平,是不是就可以保下更多的人呢?

总的来说,布氏岩的发现的确刷新了我们对地核的认知,但地核冷却和太阳膨胀成为红巨星都是几十亿年以后的事情。真到了那时,我们要么已经灭绝,要么已经移民其他星球,地球上的事儿已经不是事儿了。

最后,由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。