版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

彻底搞清楚~地质中各种水的存在形式

上传时间:2025-04-14 08:57 来源:生态修复网

作者:粘聚力

简介:

在地球的地下世界中,存在着不同类型的地下水,它们各具特点,在生态系统和人类生活中发挥着至关重要的作用,上层滞水、潜水和承压水,如同地下世界的神秘精灵,以各自独特的方式存在和运行着。

在地球的地下世界中,存在着不同类型的地下水,它们各具特点,在生态系统和人类生活中发挥着至关重要的作用。上层滞水、潜水和承压水,如同地下世界的神秘精灵,以各自独特的方式存在和运行着。上层滞水如短暂停留的过客,分布局限却在特定时刻发挥着作用;潜水似灵动的舞者,自由地与地表世界相互呼应;承压水则像沉稳的智者,蕴含着巨大的能量,默默等待着被人类发现和利用。了解它们的区别,有助于我们更好地认识地下水的奥秘,合理开发和保护这一珍贵的自然资源,为人类的可持续发展奠定坚实的基础。

1.水在岩石中的存在形式

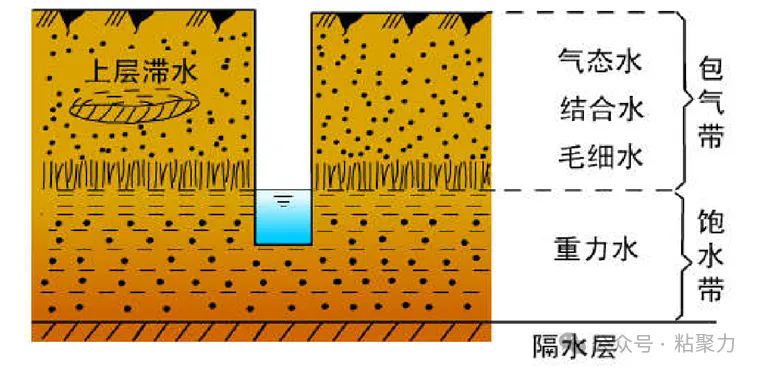

气态水、结合水、重力水、毛细水、固态水以及结晶水和结构水

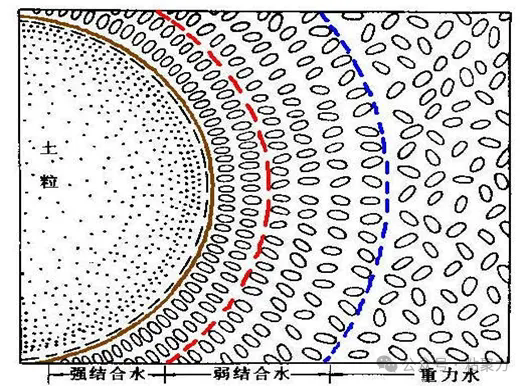

结合水:附着于固体表面,在自身重力下不能运动的水。成因:固相表面与水分子间存在静电引力相互吸引,其间引力大小服从库仑定律,随离固体表面的距离加大而减弱,结合水的物理性质随之变化。性质:结合水具有固态和液态水的双重性质;具有一定的抗剪强度,即自身重力作用下不能运动,在外力作用下能够移动及变形。有一定的粘滞性、弹性和抗剪强度。

毛细水:在毛细力作用下,保持在细小孔隙构成的毛细管道中的水。毛细水受固体表面吸引力、液体表面张力和液体重力的共同作用。毛细水是在三相界面上弯液面的表面张力引起的现象。地下水面以上的土壤中广泛存在毛细水。

重力水:远离固相表面,水分子受固相表面吸引力的影响极其微弱,主要受重力影响。重力影响下可以自由运动。意义:重力水具有非常重要的实用价值。地层岩石空隙中如果存在一定的重力水,就可以通过泉,或井流出(抽出),为人们所用。

2.地下水分类

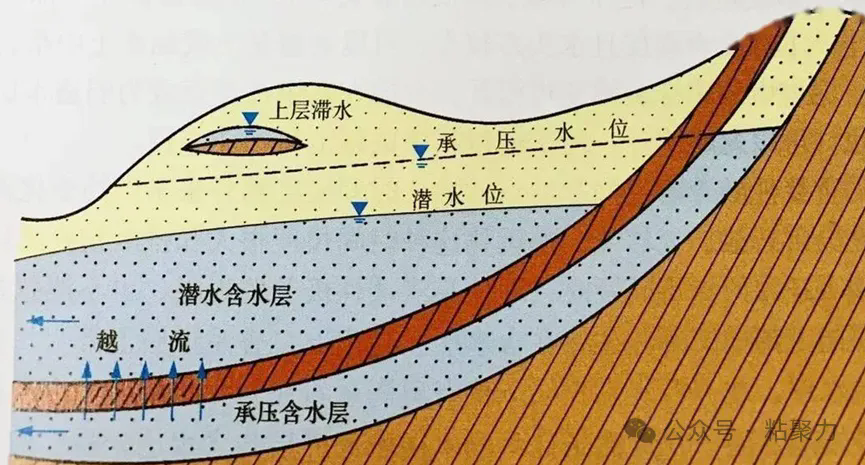

按地下水的埋藏条件把地下水分为三大类:上层滞水、潜水、承压水。

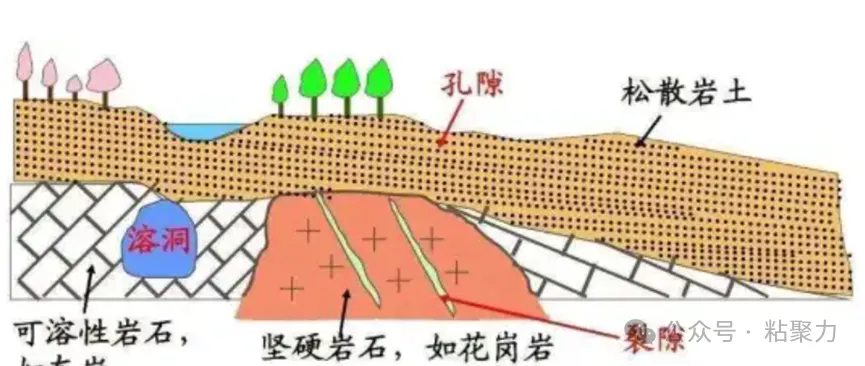

根据含水层的空隙性质又把地下水分为:孔隙水、裂隙水、岩溶水。

上层滞水:是由于局部的隔水作用,使下渗的大气降水停留在浅层的岩石裂缝或沉积层中所形成的蓄水体。

潜水:是埋藏于地表以下第一个稳定隔水层上的地下水,通常所见到的地下水多半是潜水。当地下水流出地面时就形成泉。潜水存在于地表以下第一个稳定隔水层上面、具有自由水面的重力。它主要由降水和地表水入渗补给。

承压水(自流水):是埋藏较深的、赋存于两个隔水层之间的地下水。承压水充满于上下两个隔水层之间的含水层中的水。它承受压力,当上覆的隔水层被凿穿时,水能从钻孔上升或喷出。

孔隙水:疏松岩石孔隙中的水。孔隙水是储存于第四系松散沉积物及第三系少数胶结不良的沉积物的孔隙中的地下水。沉积物形成时期的沉积环境对于沉积物的特征影响很大,使其空间几何形态、物质成分、粒度以及分选程度等均具有不同的特点。孔隙水存在于岩土孔隙中的地下水,如松散的砂层、砾石层和砂岩层中的地下水。裂隙水是存在于坚硬岩石和某些粘土层裂隙中的水。岩溶水又称喀斯特水,指存在于可溶岩石(如石灰岩、白云岩等)的洞隙中的地下水。

裂隙水:赋存于坚硬、半坚硬基岩裂隙中的重力水。裂隙水的埋藏和分布具有不均一性和一定的方向性;含水层的形态多种多样;明显受地质构造的因素的控制;水动力条件比较复杂。

岩溶水:赋存于岩溶空隙中的水。水量丰富而分布不均一,在不均一之中又有相对均一的地段;含水系统中多重含水介质并存,既有具统一水位面的含水网络,又具有相对孤立的管道流;既有向排泄区的运动,又有导水通道与蓄水网络之间的互相补排运动;水质水量动态受岩溶发育程度的控制,在强烈发育区,动态变化大,对大气降水或地表水的补给响应快;岩溶水既是赋存于溶孔、溶隙、溶洞中的水,又是改造其赋存环境的动力,不断促进含水空间的演化。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。