版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

北京市的地质演化历史

上传时间:2024-10-08 10:05 来源:世界地球之旅

作者:柳晨 李江海

简介:

一、北京市地貌概述 北京市位于华北平原北部,西北高,东南低,其西部为属于太行山余脉的西山,北部为属于燕山山脉的军都山,两山在南口关沟相交,并环绕着平缓向东南方向的渤海湾倾斜的北京冲洪积平原(李婧等,2007;赵勇等,2015)。

一、北京市地貌概述

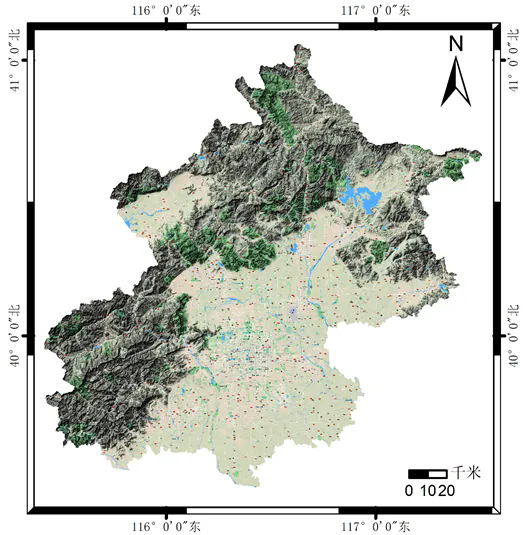

北京市位于华北平原北部,西北高,东南低,其西部为属于太行山余脉的西山,北部为属于燕山山脉的军都山,两山在南口关沟相交,并环绕着平缓向东南方向的渤海湾倾斜的北京冲洪积平原(李婧等,2007;赵勇等,2015)。北京山区面积约占总面积的62%,平原区面积约占总面积的38%。

北京市自然资源比较丰富。水资源包括五大水系和85座水库,水系分别为拒马河水系、潮白河水系、永定河水系、北运河水系和蓟运河水系;大型水库包括官厅水库、密云水库等。北京市森林覆盖不均匀,森林整体集中在北部及西南部海拔相对较高的地区,主要为温带落叶阔叶林,间有针叶林分布。北京共发现矿种67种,矿床、矿点产地476处。北京地区有兽类约40种,鸟类约220种,爬行动物16种,两栖动物7种,鱼类60种。

北京市地形图(据水经注软件制图)

二、北京市的地质背景

北京市在地质上位于华北克拉通东部,处燕山断皱带、太行山复式褶皱带与渤海湾盆地的交汇区。北京基底主要由太古界和元古界的中深变质岩组成,其后的构造轮廓基本上受这一古老基底的控制。北京地区中元古代到三叠纪中-晚期发育一套稳定沉积盖层,有着共同的海陆变迁史,中元古代到晚奥陶世为海相,大部分地区缺失晚奥陶-中石炭世的沉积,晚石炭世到中-晚三叠世从海陆交互相到陆相湖盆沉积古生代至三叠纪,构造变形和岩浆活动都比较微弱,为一相对稳定沉积阶段。中、新生代以后,进入构造相对活动的伸展改造阶段。北京市从老到新,发育了太古宙变质基底、中元古界-新生界沉积盖层,广泛发育中生代花岗岩侵位以及火山喷发活动。

北京市基岩地质图(吕金波等,2016)

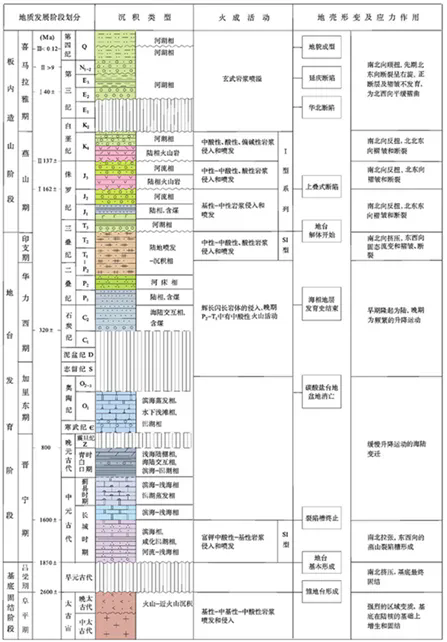

三、北京市的沉积地层特征

太古宙变质基底以片麻岩-麻粒岩等为主,大部分位于密云区,怀柔,延庆、平谷等地也有零星分布。中元古代长城纪开始,北京地区早前寒武纪变质基底发生裂解,北京地区受华北板块北缘构造环境变化的制约,经历了裂陷槽、过渡坳陷槽和克拉通化阶段(方同明等,2020)。

中-新元古界沉积地层以碎屑岩-泥岩及碳酸盐岩为主,出露广泛,不整合覆盖于太古宙高级变质基底上。古生代北京地区地质发展过程中属于稳定沉积阶段,区内地势总体比较平缓,地壳升降速度缓慢,沉积厚度不大,岩性岩相分布均比较稳定。

古生界中的下古生界地层以碳酸盐岩为主,主要位于北京西山区(刘方翠,2017)。上古生界地层以含煤碎屑岩及杂色砂岩为主,主要位于门头沟及房山地区。

中生界表现为陆相沉积,分布较广,其地层包括三部分,其中三叠系河流相岩屑砂岩及粉砂岩,出露于香峪大梁向斜。侏罗系发育著名的门头沟植物群化石,分布于西山的髫髻山及香峪大梁向斜。白垩系以砂岩为主,发育有房山生物群化石,分布于东岭台等地。新生界分布广泛且厚度变化悬殊,岩石松散,由砾石、粘土等组成。

北京市区域地质发展简表(据陈正邦等,1985)

四、北京市的地质构造

北京市大地构造由多次造山运动形成,该地区的地质构造的基础发育雏形是由发生在中生代的燕山运动所造成的,主要包括褶皱构造和断裂构造(张磊等,2014)。

北京市的褶皱构造在空间上主要分布在延庆、昌平、房山等地,构造形变发生的时期主要在印支、燕山和喜马拉雅三个时期;北京地区的断裂构造在空间位置上主要分布于密云等地,以燕山期表现最为活跃(Hu et al,2010;玄月,2011)。

北京市在漫长的地质历史中,既经历过大幅度地下降、接受巨厚沉积,又产生过剧烈的造山运动(胡超,2017)。中生代以来的地壳运动(印支运动和燕山运动)奠定了北京地区地质构造的基础骨架及地貌发育的雏形。其中,北东向的百花山-髫髻山向斜、九龙山向斜与北东向的沿河城断裂、黄柏寺断裂、黄庄-高丽营断裂以及南苑-通县等断裂,构成了北京地区的总体构造轮廓(蔡向民等,2010)。三叠纪的印支运动使北京市在内的我国东部大陆开始活化,地层发生构造变形(萧宗正等,1995)。

而侏罗纪-白垩纪广泛、剧烈的燕山运动,对北京市构造演化和地层沉积产生了决定性的更重要影响,控制了本区中生代各陆相沉积盆地的兴衰与存亡,以及大型花岗岩体侵位活动。

北京地区新生代构造略图(罗明辉等,2007)

五、北京市的区域地质演化历史

北京市所处的华北克拉通的构造演化可以划分为六大阶段:(1)太古宙微陆块拼合与克拉通化;(2)古元古代大氧化与地球环境剧变;(3)古元古代活动带构造与高级麻粒岩相变质作用;(4)中-新元古代多期裂谷;(5)古生代边缘造山;(6)中生代构造转折与克拉通破坏(Zhai et al,2013;翟明国,2018;翟明国,2019)。在漫长而复杂的地质过程中,北京地区与华北克拉通的演化整体还是一致的。华北克拉通在经历了古元古代复杂的构造演化之后,形成了华北克拉通结晶基底(安宇宸,2019)。

华北克拉通破坏与古太平洋板块俯冲(王永明等,2017)

北京也在这期间形成了基底,主要由太古界和元古界的中深变质岩组成。华北克拉通在中元古代进入裂谷演化阶段,在克拉通之上形成了一系列的裂谷带,在经历了中-新元古代的裂解事件后,进入了被动大陆边缘发展阶段。中元古代长城纪开始,北京地区早前寒武纪变质基底发生裂解,延续至新元古代发育为一个长达10亿年演化的盆地。盆地受华北板块北缘构造环境变化的制约,经历了裂陷槽阶段、过渡坳陷槽阶段和克拉通化阶段。

古生代早期-中生代,华北克拉通南、北缘经历了多期造山作用,参与古亚洲洋和古秦岭洋的演变与消亡,与周边陆块互相运动,形成中国大陆,构建了东亚大地构造格局。华北克拉通破坏发生在中生代,其峰期为125 Ma左右(Liu et al,2013),华北东部出现大规模岩浆活动、区域性构造伸展。古生代北京地区地质发展过程中属于稳定沉积阶段,区内地势总体比较平缓,地壳升降速度缓慢,沉积厚度不大,岩性岩相分布均比较稳定。

晚二叠世晚期-三叠纪双泉期,北京地区进入陆内火山活跃期。该时期地形地势变化强烈,气候更趋干热,形成一套红色复陆屑建造。至双泉期末,伴随印支运动,本区进入北东大陆边缘活动发展阶段。印支期运动是燕山运动之前奏,在北京地区内未形成大规模造山运动,多形成热隆,如下苇甸隆起等。印支运动形成了北京西山一系列显著的褶皱构造(陈正邦等,1985)。

晚三叠世至中侏罗世的双泉-窑坡-龙门期,是构造活动交接的相对宁静期。北京地区在中生代也发生了克拉通破坏作用,以燕山运动为代表。北京平原覆盖区第三系的底板为构造变形的克拉通沉积盖层,中新世到现今,从天坛期开始气候炎热干燥,“平原”继续下沉,形成一套河湖沼泽相含炭碎屑岩建造。至早更新世,平原区出现差异性沉陷,接受河湖相碎屑岩、黏土岩沉积。到全新世,平原区处于稀疏草原植被景观,河流湖沼发育。

北京市区域大地构造背景及周缘板块板块示意图(付自波,2018)

SB西伯利亚板块,NC华北板块,SC华南板块,PP古太平洋板块

综上所述,北京的地质演化阶段可以概括为以下五个阶段:(1)克拉通变质基底形成及构造稳定阶段(大于19亿年前,吕梁运动为标志);(2)中元古代裂谷-坳拉谷发育阶段(长城系);(3)中元古界沉积盖层发育阶段(蓟县系);(4)古生界-中生界沉积盖层发育阶段;中生代燕山运动为标志的克拉通破坏作用;(5)新生代以来渤海湾伸展盆地形成演化阶段。

编辑:李苒苒

校对:张 凡

审核:陈 萍

免责声明:本文为转载,文中观点仅供地学爱好者参考,不代表本网站观点和立场。