版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

神奇的深海黑暗生物圈

简介:

众所周知,浩瀚的海洋孕育了地球上绝大多数生命,然而上千米深的海洋深处是没有阳光的,那里是否就是生命的禁区呢?答案是否定的,深海并不寂寞。

众所周知,浩瀚的海洋孕育了地球上绝大多数生命,然而上千米深的海洋深处是没有阳光的,那里是否就是生命的禁区呢?答案是否定的,深海并不寂寞。

从古至今,人类对深海的好奇心从未停止过。1870年,法国作家Jules Verne写了一篇长篇小说《海底两万里》,该小说主要讲述了一群博物学家和生物学家一起随鹦鹉螺号潜艇船长尼摩周游海底的故事。在小说中,他们遇到了深海大章鱼这样的大怪物。那是在没有互联网的时代,一颗好奇的心所能追求的最远距离。那么深海真的有那么多奇奇怪怪的生物么?

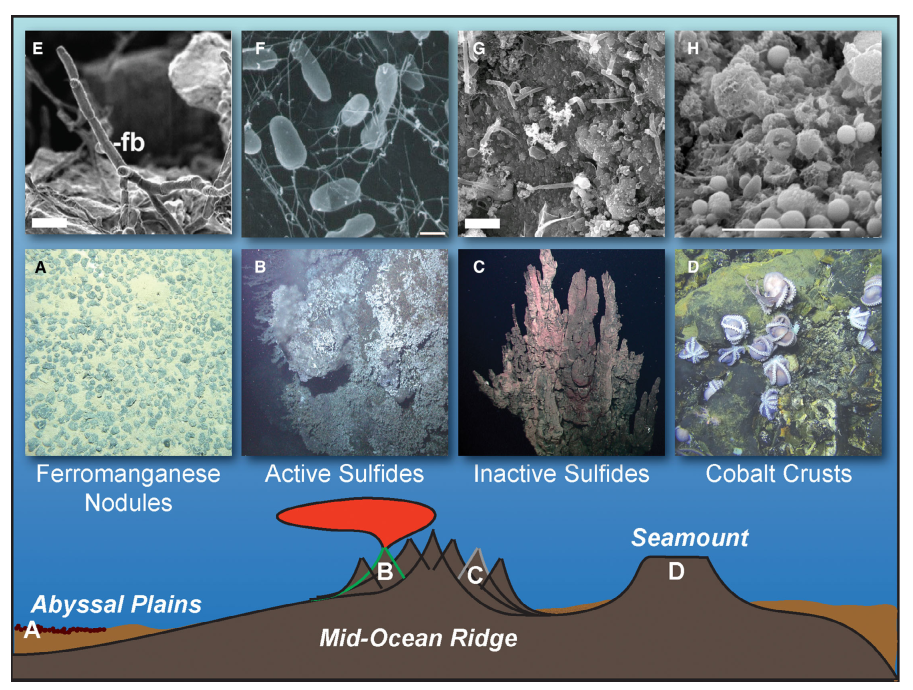

第一位潜入深海的科学家叫毕比,他在1934年写了本《下潜半英里》(Half Mile Down)畅谈观感。他提出,陆地上没有任何环境能够与深海的奇特相比拟,唯一与之相比的是太空。20世纪70年代末,出现了近代海洋科学最大的发现,那就是深海热液,其中最为惊奇的是热液口各种各样,密密麻麻的动物,有数不清的海螺、管状蠕虫等。热液生物群的发现彻底颠覆了人类对生物圈的认知,原来在深海没有阳光和超高静水压力的地方,还存在着神奇的“深海黑暗生物圈”。

现代大洋探测揭示的深海黑暗生物圈

那么去哪儿可以找到这些深海生物呢?我们需要寻找一种热液喷口的“金疙瘩”——锰结核。锰结核和热液喷口生物群落的息息相关,同时富含Mn、Co、Ni和REE等“卡脖子”战略性稀缺金属,因此我们把它称之为“金疙瘩”一点儿不为过。

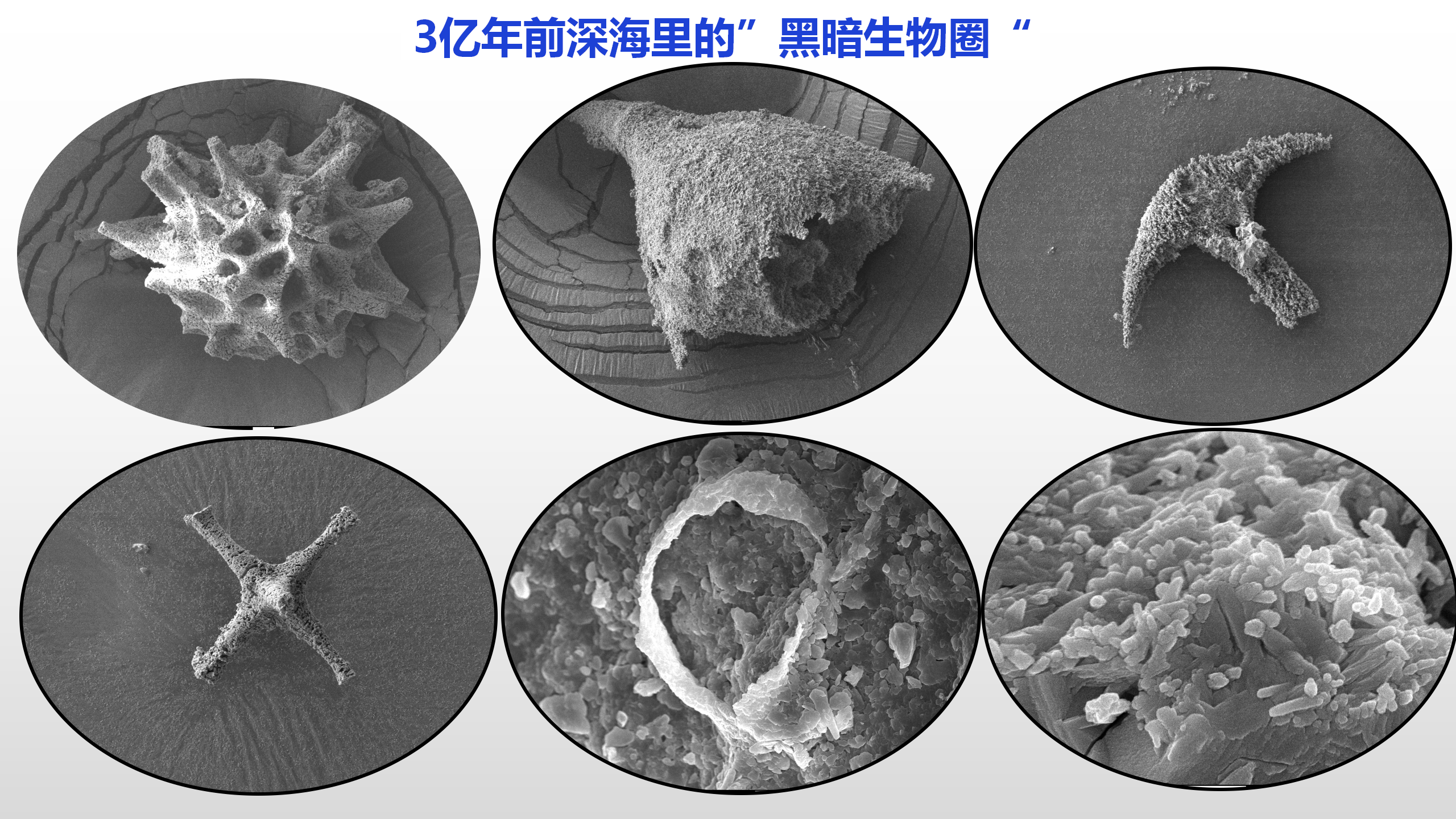

伴随着大洋的关闭和俯冲消减,现代洋底沉积物中的锰结核都去哪儿了呢?幸运的是,我们在内蒙古自治区阿拉善地区找到了约3亿年前的古大洋锰结核,难以想象,在如此荒漠戈壁之中竟然蕴藏着大洋上千米深处的奥秘。

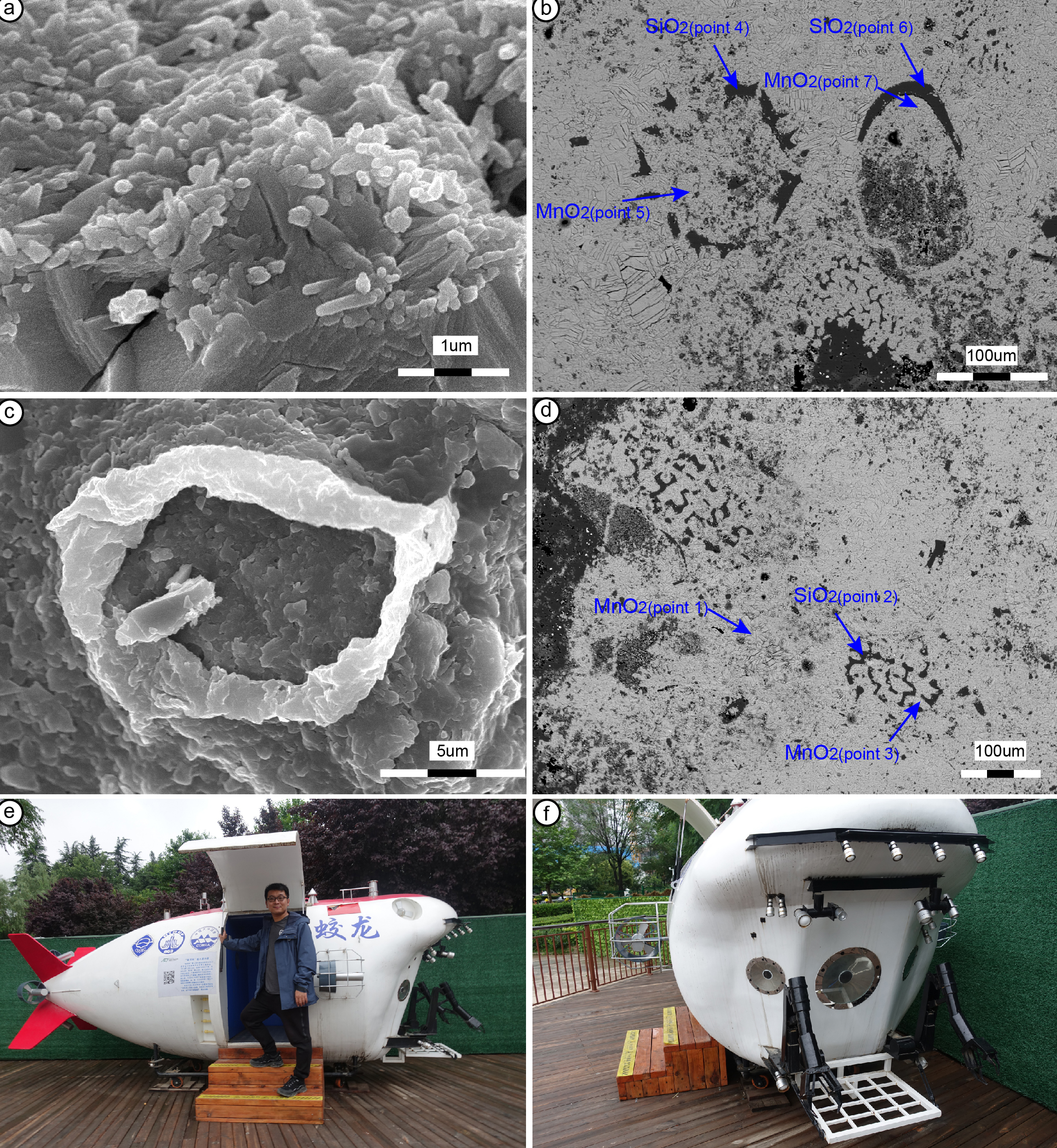

我们通过电子探针、扫描电镜等手段,可以清晰地观察到古大洋锰结核的显微结构和生物组合。研究表明,锰结核从核部到边部,富含这种球状、囊状、环状、豆状的硅质生物。正因为有着“硅质”这样坚硬的铠甲,这些小伙伴才得以在3亿年后与我们在此邂逅。这些小伙伴有放射虫、海绵骨针以及一些未知的细菌,它们共同构筑了深海热液喷口环境下的生物群落。已有研究揭示,现代大洋热液喷口的生物群落与Mn元素建立了某种食物链关系,换言之,热液喷口成为了黑暗生物圈的理想栖息地。

内蒙古自治区阿拉善地区与锰矿物共生的古大洋生物群落

目前,深海极端环境下的生物群落研究已经成为国际学术研究的前沿和热点。工欲善其事,必先利其器,我们国家已经拥有并掌握了载人深潜器、大洋钻采船等深海探测的大国重器,相信在不远的将来,中国科学家将会揭秘更多的深海未知。

(2023年地球科学科普作品大赛优秀作品)